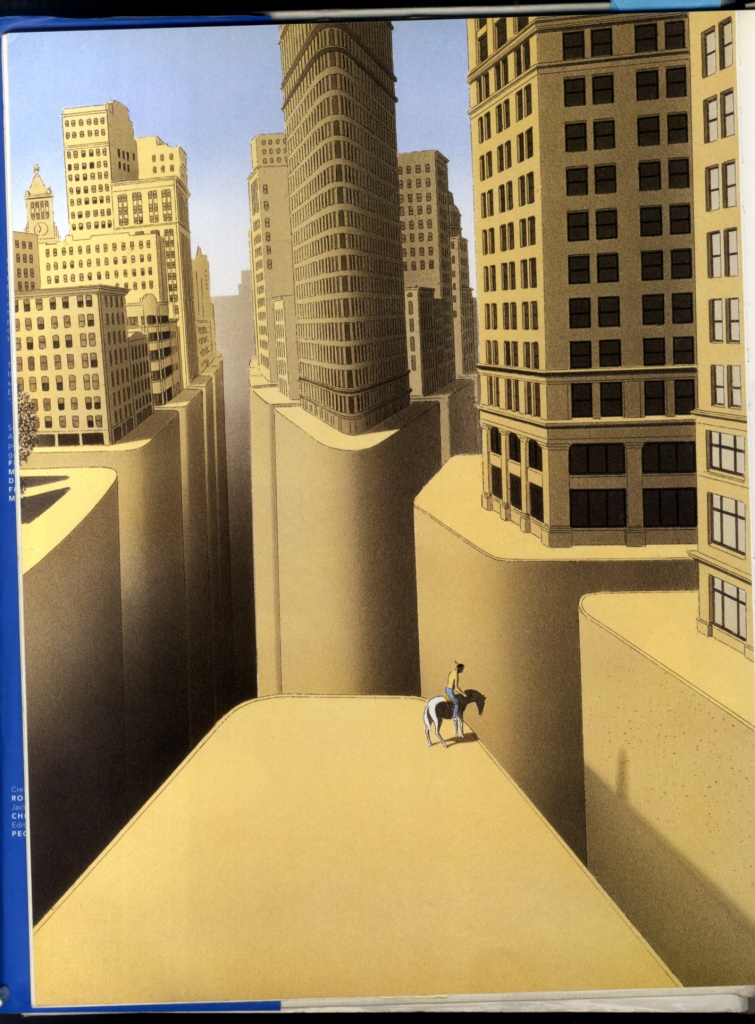

A prima vista sembrano in viaggio verso una cittadina che deve sorgere nel grande West americano. Perduti nell’immensità della prateria, sembrano però non andare più da nessuna parte, quasi il loro procedere fosse diventato il vero territorio in cui si muovono: lo spazio infinito e la natura imprevedibile modellano il loro carattere e, si sarebbe portati a dire, le loro anime.

È così che la scrittrice francese Céline Minard costruisce la sua personale epopea western in Per poco non ci lascio le penne (66thand2nd, pp. 246, euro 18), un romanzo imprevedibile, scritto con grande forza e con altrettanto notevole senso dello humour, che presenta una serie di indimenticabili personaggi: dall’indiana «Acqua che scorre nella pianura», divenuta guaritrice dopo che la sua tribù è stata sterminata, alla contrabassista itinerante Arcadia Craig, fino ai fratelli McPherson che viaggiano con la loro madre moribonda trainata da una coppia di buoi e a Glifford che, sopravvissuto a stento ad un’epidemia di vaiolo, attraversa la prateria seminudo.

Se le piste lungo cui si inoltrano verso l’estremo occidente d’America costituiscono un dizionario segreto in cui leggere il proprio destino, sarà nella città nascente – edificata sul massacro delle popolazioni indiane che vivevano in precedenza in quel luogo – che questo si compirà fino in fondo, trasformando il loro gusto per l’avventura nel desiderio di un rapido arricchimento e nella passione fatale per il gioco. Il West finisce dove inizia la moderna società americana.

Nata a Rouen nel 1969 e giunta al suo settimo romanzo dopo una formazione filosofica e tanti anni passati a lavorare nelle librerie indipendenti di Parigi, mescolando i linguaggi narrativi e giocando con i riferimenti all’immaginario della frontiera tramandato da film e romanzi, Minard realizza un piccolo capolavoro, premiato non a caso quest’anno con il Prix du Livre Inter.

L’autrice presenterà il suo libro a Roma nell’ambito della rassegna Più libri più liberi sabato 6 dicembre alle ore 15 insieme a Francesca Marciano.

Perché una quarantenne della Normandia trapiantata a Parigi dovrebbe voler scrivere proprio un western: come è nata l’idea di un romanzo su quel periodo della storia americana?

In realtà non è tanto su un determinato periodo della storia che avevo voglia di scrivere, quanto piuttosto su ciò che ho sempre percepito soprattutto come una sorta di «mito geografico», un mito che credo abbia segnato l’infanzia di tutti i piccoli occidentali e che in realtà non rappresenta davvero qualcosa di reale sul piano storico, perché il western come genere, letterario o cinematografico che sia, ha più a che fare con la rappresentazione e la leggenda che con quanto accadde davvero nella seconda metà dell’Ottocento in una parte degli Stati Uniti. Basti pensare a quanto a lungo è stato celato il massacro degli indiani.

Come definirebbe la sua «visione» del western?

Più che all’idea della frontiera, è a quella della condivisione che mi sono ispirata e che mi ha ispirato. Proprio perché incarna un territorio «nuovo», dove si producono esperienze nuove e una nuova forma di società, quello del western è il luogo in cui si condividono la terra, le risorse, i beni, le possibilità, talvolta perfino gli amori. Ed è il modo concreto e le forme, ogni giorno diverse e necessariamente in evoluzione, che assume questa condivisione a definire il territorio, lo spazio, addirittura il paesaggio. Potrei dire che è questa fragilità intrinseca del western che mi ha colpito di più: la fragilità e l’incertezza che annunciano la fine di un mondo e l’inizio di un altro. Quando gli indiani non sanno ancora di essere indiani, come li definiranno i bianchi e questi ultimi non sono ancora certi della legittimità del loro potere. E ogni sorta di scambio è ancora possibile. Lo spazio della prateria è stato più volte codificato in termini narrativi, ma resta pur sempre uno spazio simbolico aperto.

Le pagine del suo romanzo sono ricche di dettagli, compongono un universo credibile che si dischiude armoniosamente di fronte al lettore. Ha lavorato più sulla documentazione o sull’immaginario?

Non consulto quasi mai gli archivi, né posso dire di passare troppo tempo a documentarmi su testi storici. Il fatto è che parto raramente da ciò che viene definita come «realtà», e questo perché non sono sicura di sapere fino in fondo cosa si intenda con questo termine quando se ne parla a proposito di un romanzo. In questo caso però ho esaminato un po’ di foto d’epoca delle cittadine che crescevano lungo le rotte delle carovane che solcavano il West e di alcuni accampamenti indiani. Ho anche letto una testimonianza scritta in prima persona, Caccia ai bisonti di Frank Mayer, sulla vita che si conduceva allora nella prateria. Sul fondo, però, le mie storie e i miei personaggi sono prima di tutto un misto di esperienze fisiche e letterarie e tengo davvero molto a questa loro natura bastarda.

Innanzitutto ad alcuni film e libri: i vecchi western, gli western tailandesi, come Le lacrime della tigre nera, quelli dal tono crepuscolare e quelli che raffigurano l’alba della frontiera. Serie come Deadwood, realizzata all’inizio dell’ultimo decennio dalla rete tv Hbo, che ho visto almeno tre volte se non di più, e film come Pat Garrett et Billy the kid di Sam Peckinpah o Le tre sepolture di Melchiades Estrada diretto e interpretato da Tommy Lee Jones. Quanto ai romanzi, da piccola ho letto tante storie di cowboy scritte da Karl May e più di recente ho amato molto Un volo di colombe di Larry McMurtry, tra gli sceneggiatori de I segreti di Brokeback Mountain e un romanzo della frontiera sui generis come Zébulon di Rudolph Würlitzer, oltre alle storie di Cormac McCarthy e ai gialli di frontiera di Tony Hillerman spesso ambientati nelle riserve indiane. Inoltre, citerei diversi libri in cui la vera protagonista è la natura: dai diari dal parco di Yosemite di John Muir che mette insieme sport e wilderness, all’Henry David Thoreau del Walden, ovvero La vita nei boschi.

I suoi libri sembrano attraversare volutamente i generi: dalla «science-fiction» di Dernier Monde all’«heroic fantasy» di Bastard Battle, fino a «So long Luise» che la critica francese ha definito come «uno stordente grido d’amore punk» e, ora, al western. Sta cercando di reinventare il romanzo d’avventura nell’era delle serie tv e della rete?

Diciamo che cerco di misurarmi più che con l’avventura in senso stretto con la spazio, in quanto realtà complessa nella quale gli esseri umani conducono il loro cammino e cercano di costruire le loro vite. Sono per certi versi ossessionata da questa idea della «costruzione» dello spazio, nel quale la storia, la geografia e i ritmi della natura concorrono a determinare le scelte degli individui al pari delle loro pulsioni. E’ questa, forse, la mia idea di avventura, che parli di samurai e Giappone come ho fatto in Bastars Battle o di indiani e cacciatori di bisonti come in quest’ultimo romanzo.

Il titolo originale di «Per poco non ci lascio le penne», «Faillir être flingué», è nato dalla sua collaborazione con uno scultore francese, come sono andate le cose?

In effetti, a trovare il titolo per il libro è stato Scomparo, un artista che lavora la plastica e con cui collaboro da più di dieci anni. Sotto lo stesso titolo è nata un’esperienza artistica formata da due elementi: il mio romanzo e una sua installazione. Io ho costruito il libro pensando a tutte quelle circostanze che permettono ai protagonisti di salvarsi la pelle e alla mia fiction di passare indenne lungo il filo del precipizio e lui ha fatto lo stesso con un’opera in plastica accompagnata da una performance di danza che è già stata presentata alla «Maison de la poesie» di Parigi.