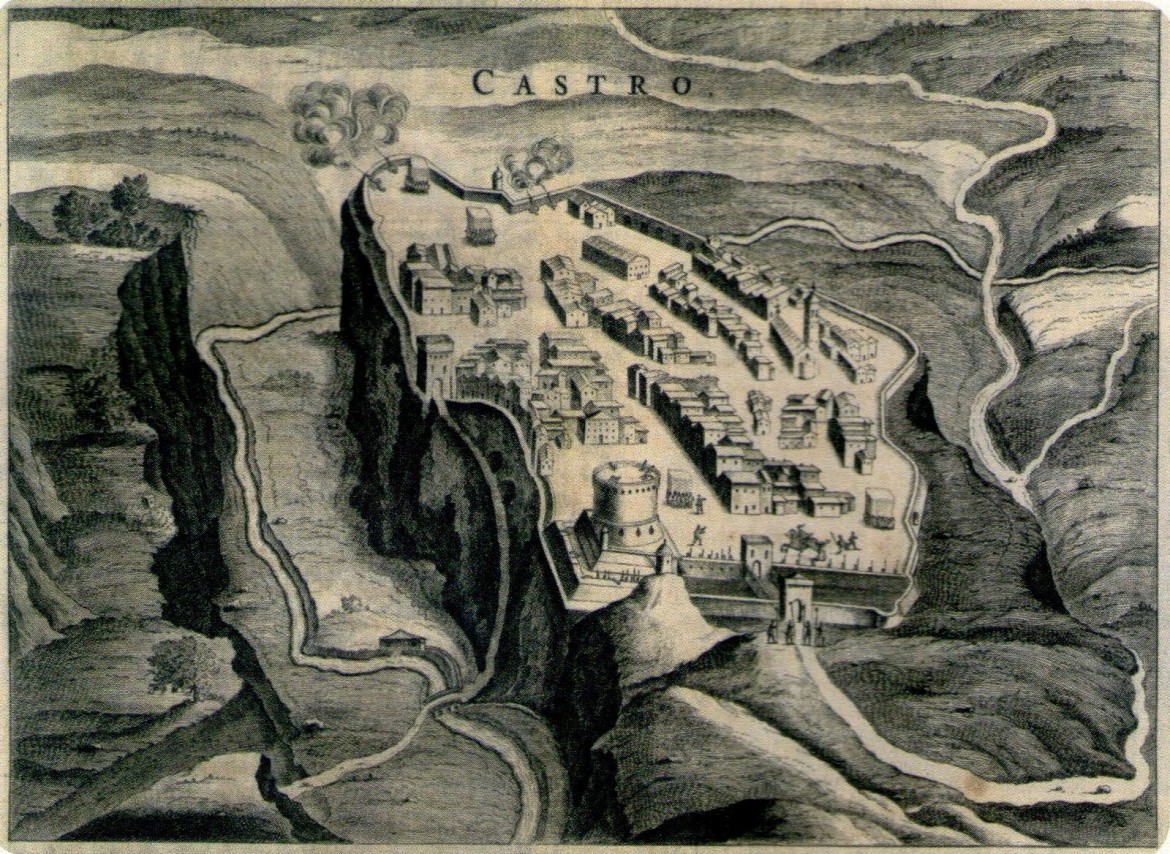

Ischia di Castro, Arlena di Castro, Grotte di Castro, Montalto di Castro, chi ha avuto la fortuna di visitare l’estremo nord del Lazio, quella terra straordinaria e selvaggia che, ai confini con la Toscana, si estende dal lago di Bolsena al mar Tirreno si è certamente imbattuto in qualcuna di queste pittoresche cittadine arrampicate su rupi di tufo circondate da profonde «forre» coperte di una lussureggiante vegetazione. Ma Castro, la «capitale» dalla quale il nome di questi luoghi ricorda la dipendenza, non esiste più da secoli.

I cumuli di pietre ricoperti di edere e muschi, i capitelli, gli architravi, le lesene, le mensole e le soglie in travertino e peperino che arricchivano le facciate dei palazzi e delle chiese di quell’ammirata città giacciono sparpagliati nel fitto bosco che occupa la sommità di uno sperone di tufo «a forma di lira» che si affaccia a picco sulla profonda valle dell’Olpeta, l’emissario del piccolo e profondissimo lago di Mezzano che va a gettarsi nel fiume Fiora. Tra le macerie di scuro tufo, calcinacci e laterizi, si scorgono gli ingressi, ingombri di felci giganti e di spesse liane legnose, le scale e le volte a botte di ampie cantine. Scavati nei pavimenti di nuda pietra si allineano numerosi «pozzi», accuratamente ripuliti nel corso di decenni dai cercatori delle ceramiche medioevali e rinascimentali che vi venivano gettate.

QUESTO È CIÒ che resta di quella che fu la capitale del potente feudo dei Farnese, un vero e proprio Stato nello Stato pontificio, vissuto per 112 anni. Il luogo è solitario, silenzioso, impervio. Dall’orlo della rupe, oltre i vertiginosi strapiombi di tufo ai cui piedi scorre l’Olpeta, campi di grano e pascoli a perdita d’occhio fino ai monti che delimitano la valle del Fiora. Deturpano l’atmosfera affascinante di Castro solo i ponteggi arrugginiti, le tettoie di lamiera cadenti e le malandate recinzioni che qualche campagna di scavi didattici si è lasciata dietro, dopo aver liberato dalle macerie ed esposto alle intemperie alcune porzioni dei maggiori edifici e tratti del tracciato stradale.

Aggirandosi tra le rovine non si può sfuggire all’impressione che quelle distruzioni abbiano seguito un metodo, un disegno meticoloso, una precisa volontà. Non presentano l’irregolarità casuale di un terremoto, di un bombardamento o di un incendio, né la lenta corrosione dell’abbandono e del tempo. Castro fu demolita sistematicamente e radicalmente in modo che non potesse mai più risorgere. Il minaccioso messaggio di una fine irreversibile fu affidato a un cippo che recava la scritta «Qui fu Castro». Una Cartagine della Tuscia, insomma, vittima però non del grandioso scontro tra due imperi e due civiltà, ma delle faide e dell’avidità delle grandi casate che si contendevano ricchezze e potere all’interno dello Stato della chiesa, vittima di cardinali, camerlenghi e pontefici devoti soprattutto agli affari di famiglia. Due brevi guerricciole senza gloria posero fine all’esistenza di Castro nel settembre del 1649.

LA CITTÀ, come testimoniano le necropoli che la circondano, ha origini etrusche collegate alla vicina Vulci (alcuni la identificano con Statonia) e la sua vita si protrae ininterrotta in epoca romana e medioevale. Per secoli è un modesto centro appartenente alla Camera apostolica (una «bicocca di zingari» lo definisce Annibal Caro nel 1532). Ma nel 1537, il papa Paolo III Farnese rende quelle ricche terre un ducato a favore del figlio Pier Luigi che cederà in cambio di Frascati alla Camera apostolica. La città si arricchisce di monumenti e fortezze, la sua piazza principale, piazza maggiore, dove sorge l’edificio della Zecca, è realizzata da Antonio da Sangallo il giovane.

Il ducato è ricco, produttivo, prestigioso. Batte moneta, intesse alleanze politiche in Italia e in Europa. Ma quella potenza politica che i Farnese si trasmettono nel bel mezzo dei possedimenti pontifici e non lontano da Roma inquieta il Vaticano, passato nel frattempo in mano ai Barberini. I nipoti di Urbano VIII fanno pressioni su Odoardo Farnese perché venda il ducato. Si tirano in ballo appalti disattesi e debiti non pagati, mercanti e banchieri, per piegare il duca. Nulla da fare, la parola passa alle armi.

NEL 1641 SCOPPIA la prima guerra di Castro. Senza troppo sforzo, le truppe pontificie occupano la città e Ronciglione che saranno messe all’incanto l’anno successivo. Ma il duca Odoardo Farnese non si dà per vinto, rivendica i suoi diritti su Castro e si organizza per la guerra. Intanto le mire dei Barberini non si fermano al Lazio. Hanno messo gli occhi anche su un altro possedimento dei Farnese: Parma e Piacenza. Firenze, Venezia e Modena considerano questi appetiti una minacciosa espansione del potere pontificio in prossimità dei propri confini nonché una pericolosa alterazione di delicati equilibri e decidono di schierarsi con i Farnese. A questo punto nella controversia entra in gioco anche la Francia. Così, grazie alla rete di alleanze i Farnese tornano in possesso di Castro e del ducato nel 1644. La pace è di breve durata, la tregua con Roma è fragile e apparente. La seconda guerra di Castro, quella definitiva, scoppia nel 1649. Il pretesto è l’assassinio, presso Monterosi, di monsignor Cristoforo Giarda barnabita novarese elevato dal papa al vescovado di Castro e sgradito al duca Ranuccio II.

ACCUSATO DELL’OMICIDIO è Iacopo Gaufrido, primo ministro di Ranuccio sospettato di essere il mandante. In luglio le truppe di Innocenzo X marciano ben armate su Castro e la cingono d’assedio. Questa volta incontrano una seria resistenza. Il ducato si è munito di possenti fortificazioni e di truppe. Tuttavia, a corto di viveri e munizioni, Castro è costretta alla capitolazione il 2 di settembre. La città e le sue fortificazioni vengono smantellate a colpi di piccone, le facciate dei palazzi imbragate con le corde e trascinate a terra dai cavalli. Chiese e conventi subiscono la stessa sorte. L’opera di demolizione prosegue metodica fino a quando anche l’ultimo edificio avrà perduto ogni fisionomia e l’intera città si presenterà come una distesa di macerie. Gli abitanti vengono deportati e il ministro Gaufrido processato e giustiziato. Un piccolo gioiello dell’architettura rinascimentale sarà così ridotto in briciole.

Per diversi anni ancora i Farnese rivendicheranno il possesso di quelle terre con la mediazione francese. Per restituirle lo Stato pontificio pretende il saldo di una montagna di debiti che la dissestata corte di Parma e Piacenza non riuscirà mai a onorare. Col passare del tempo la questione verrà dimenticata, così come la capitale distrutta del potente Stato dei Farnese.

PER UNA CURIOSA circostanza del ducato di Castro si tornerà a parlare durante l’occupazione napoleonica dello Stato pontificio. A volerlo resuscitare è un visionario giacobino italiano dalla vita turbolenta e dalla biografia incerta e lacunosa. Enrico Michele L’Aurora, questo il suo nome, si riteneva erede di una famiglia romana che accampava diritti sulle terre di Castro. Radicale, ammiratore di Toussaint Louverture, il condottiero della rivoluzione haitiana, fautore di un deismo popolare altamente ritualizzato, spesso in rotta con l’amministrazione napoleonica che riteneva opportunista e compromissoria, nel 1798 L’Aurora propose al Direttorio la creazione di uno stato autonomo nelle terre dell’antico ducato che avrebbe dovuto dare rifugio e protezione ai rifugiati politici e ai rivoluzionari attivi in tutta la penisola. Naturalmente non se ne fece nulla. È questa l’ultima volta in cui il ducato fu pensato come una possibile entità politica. Poi le rovine di Castro divennero, insieme alla vicina Selva del Lamone, rifugio dei briganti che, per anni, avrebbero imperversato nella selvaggia Maremma laziale.