Pubblicato 3 mesi faEdizione del 19 maggio 2024

Simone Soldini, HANNOVER

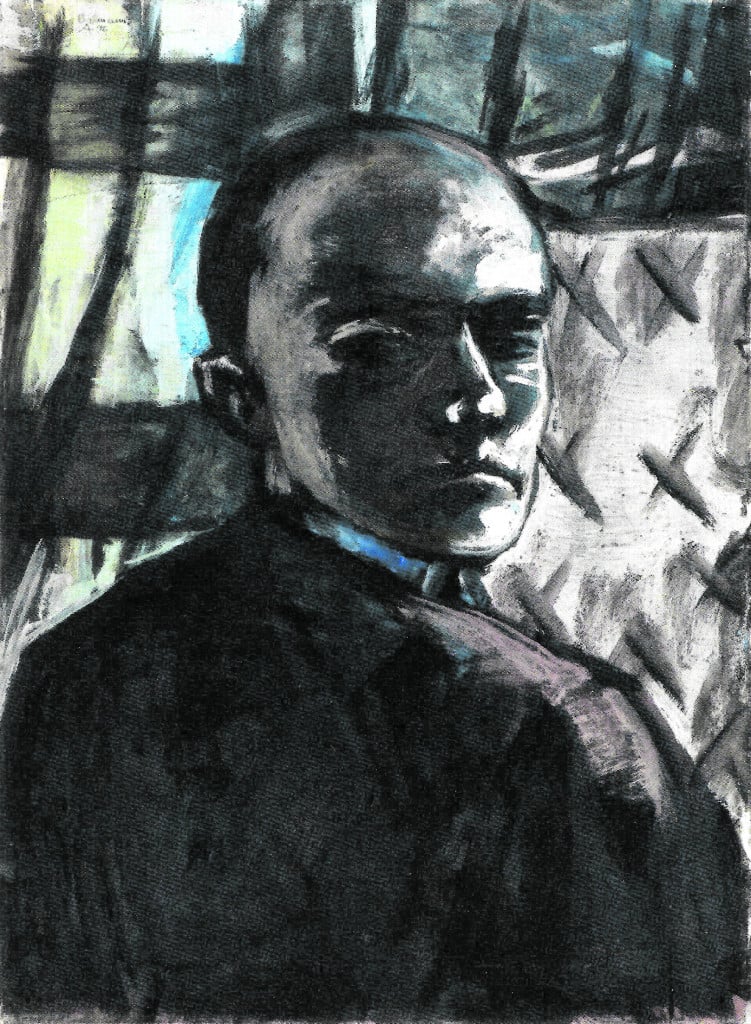

Ma che cosa ci faccio qui a Hannover per una mostra? Me lo chiedo e mi dico che in fondo ci credo ancora, al genio; anzi, che voglio ancora credere al genio. E qui di geni della pittura ce ne sono due, uno di fronte all’altro, uno opposto all’altro, carismatici, coscienti delle loro qualità. Un confronto che non nasce dal nulla, ma ha le sue ragioni storiche, persino i suoi aneddoti. Pablo trifft Max è un titolo ingannevole perché i due artisti non si incontrarono mai. Forse sarebbe stato meglio invertire i nomi: fu piuttosto Max che andò alla ricerca...