Come immaginare una mostra di un artista colossale per autoconsapevolezza e per ambizione, in un museo caratterizzato da spazi misurati, candidi, quasi claustrali? È la sfida che il Museo d’Arte di Mendrisio, insediato in quello che era un antico ospizio e convento degli Umiliati, ha voluto lanciare portando nella cittadina ticinese la figura naturaliter colossale di Max Beckmann (a cura di Simone Soldini e Siegfried Gohr, sino al 29 gennaio, catalogo Skira). Per capire il personaggio e il suo rapporto con i musei basta ricordare le circostanze della sua morte: era uscito di casa a New York per andare a vedere (anzi ad «ammirare», come troviamo scritto non a caso nella biografia in catalogo) una sua opera, Self-Portrait in Blue Jacket, che era stata esposta al Metropolitan Museum. La crisi di cuore lo colse però lungo la strada, a Central Park. Era il 27 dicembre 1950. Una fine quasi hollywoodiana, per un personaggio che ambiva solo al livello dei giganti e che con loro voleva paragonarsi, quindi in istituzioni adeguate e congeniali. Beckmann è un artista per il quale la categoria di grandezza non solo non va stretta ma non suona affatto retorica. «Superbamente immenso», lo definì Giovanni Testori, recensendo sul Corriere la straordinaria mostra del 1984, centenario dalla nascita, a Monaco. Per capirci: a chi gli chiedeva del suo rapporto con Dio, rispondeva che Dio aveva bisogno di uno come lui. Anche dal punto di vista fisico non si smentiva, con quella sua postura statuaria e quei lineamenti riproposti quasi con tracotanza in decine di autoritratti.

Grafica, diffusione visionaria

Da che parte prendere dunque Beckmann, per portarlo dentro spazi che non sono nella sua misura? Nella prima sala, per altro la più ampia del museo, siamo accolti da un allestimento curioso: quattro vetrine strette, che corrono come binari, e che non si limitano a una funzione documentaria, ma raccontano Beckmann entrando nell’intimità delle sue relazioni e dei suoi pensieri creativi. La quarta di queste vetrine, in particolare, affianca fotografie di dipinti, anche celebri, con reperti che possono essere stati fonti di ispirazione: la Valchiria del 1948 (esposta in mostra) al fianco della foto della prima moglie, Minna Tube, che era stata Brunilde sul palcoscenico; il capolavoro della prima stagione beckmanniana, La notte del 1919 (che in mostra è documentato da una litografia dello stesso anno), al fianco di uno scatto cruento che documenta gli spartachisti uccisi quello stesso anno nelle strade di Berlino. Un inizio di mostra come questa ce ne fornisce subito con onestà la chiave: è un Beckmann visto dietro le quinte, inseguito in quel cono d’ombra che coincide con il lavorio intenso, privato e meticoloso che prepara l’esplodere dei grandi capolavori.

In questo dietro le quinte, naturalmente, prende un grande spazio l’attività grafica del maestro tedesco. Va sottolineato che la grafica per Beckmann non era una produzione secondaria, tant’è vero che lui mette a punto un meccanismo anche imprenditoriale per la diffusione dei propri lavori, facendo sponda con editori e mercanti d’arte come Israel Ber Neumann, Reinhard Piper e l’immancabile Kurt Valentin nel momento in cui sbarca in America. Nella grafica Beckmann non solo confida per il proprio sostentamento anche in momenti complicati («E adesso, mio caro super-manager, guadagni, per amor di Dio, del denaro, tanto denaro!», scrive nel 1927 a Ber Neumann); la grafica viene vissuta anche come un veicolo congeniale, incisivo, per diffondere a tappeto quello sguardo potentemente visionario sul mondo e sulla società del suo tempo. La grafica rappresenta dunque il «circus Beckmann», come si legge sul retro di un Autoritratto a puntasecca del 1921, dove l’artista, sigaretta tra i denti e un’aria sfidante, tiene in mano una campanella quasi si trovasse ai bordi di un ring. In mostra la sezione, che è stata curata da Barbara Paltenghi Malacrida (mentre il saggio in catalogo, ricco di tante informazioni, è firmato da Sebastian Oesinghaus), presenta in particolare una sequenza di straordinarie puntesecche dei primi anni venti. Se alle litografie e alle xilografe Beckmann affidava messaggi che hanno un più diretto e dirompente contenuto di critica sociale, nella puntasecca invece prevale una dimensione di narrazione privata e di intimità. Il segno stesso si fa più sfumato e vibrante: l’artista trova la sensibilità per tracciare le trasparenze dei cerchi di fumo in un Autoritratto del 1916, o, due anni dopo, per restituire la sorpresa dell’apparire di una pur magra primavera nel cielo assediato di case di una città tedesca. Un mix di passione travolgente e di tenerezza lega i due corpi nell’Abbraccio del 1922: siamo dentro una stanza chiusa, l’orologio segna le 12,20, i due amanti sono quasi avviluppati dall’incastrarsi perfetto dei segni incisi. In quel momento Beckmann era ancora legato a Minna Tube, da cui aveva avuto anche un figlio, ma sulla sua vita si stava affacciando Mathilde von Kaulbach, detta Quappi, che avrebbe sposato nel 1925 e che gli sarebbe rimasta al fianco sino alla fine.

Gli anni dell’amore per Quappi sono anni in cui l’immaginario di Beckmann sembra trovare un’insolita serenità, corroborata dai frequenti viaggi in Italia per le vacanze, ricostruiti da Soldini in catalogo. In realtà il rapporto tra Beckmann e l’Italia, paese che per altro ama, è un rapporto che non è mai decollato. Nelle raccolte di arte moderna del nostro paese non è presente una sola sua opera; nel 1996 venne realizzata l’unica mostra sino a oggi a lui dedicata, alla Galleria Nazionale di Roma. In quell’occasione si tentò un accostamento con Carrà e De Chirico della stagione della Metafisica, pur nella consapevolezza del giudizio spietato che lui aveva rispetto a quel tipo di pittura. Di un «tedioso mugolio professionale dei Valori Plastici» scriveva in una lettera del 1926.

L’ossessione dell’autoritratto

Beckmann, del resto, non è aggregabile a nessuno movimento o raggruppamento artistico, come potrebbe essere stato ad esempio la Nuova Oggettività. È un artista incompatibile con qualsiasi convivenza o anche appartenenza. Un solitario radicale, che ha se stesso come esclusivo interlocutore. La frequenza impressionante di autoritratti ne è una conferma incontrovertibile. L’autoritratto per Beckmann non è affatto un pur alto esercizio di narcisismo. È semmai un continuo confronto con se stesso, quasi per obbligarsi a essere sempre in prima linea sulla trincea della sua battaglia artistica. In mostra ne troviamo una bellissima sequenza grafica in una delle pareti iniziali del percorso. Poi, nelle sale dove sono esposti i quadri, continuiamo a vedere affacciarsi Beckmann ovunque. Nel 1933 sbuca scuro e di profilo da uno specchio sul retro di una natura morta composta come una Vanitas: sembra tendere un agguato più a se stesso che a noi. È del 1938, invece, il meraviglioso Autoritratto che arriva dal Museo di Lipsia, con dedica a Quappi: ha uno sguardo ironico e sfidante, su un sfondo nudo, e tra le labbra stringe la sigaretta con il lungo bocchino come se in realtà stringesse la lama di un pugnale.

Ma l’Autoritratto più indimenticabile della mostra è quello datato 21 marzo 1950, dipinto quindi pochi mesi prima di morire. Il primo piano è dominato da un mazzo dei suoi fiori preferiti, che Quappi amorevolmente gli allestiva ogni mattina. Un fiore dal nome che è un precipitato di consonanti, le strelitzie, non a caso con petali e foglie appuntite e taglienti. Lui compare sotto un cappello bianco, nell’angolo dello specchio sullo sfondo della tela. Sbircia il mondo con l’aria sorniona di chi ha la consapevolezza di essere un vincitore. Al Metropolitan c’era un suo quadro ad aspettarlo.

Beckmann, gigante egotista

La mostra di Max Beckmann al Museo d'Arte di Mendrisio. In spazi misurati, claustrali, che sembrano stonare con la taglia «grossa» di opera e persona, l'espressionista tedesco è proposto come «dietro le quinte»

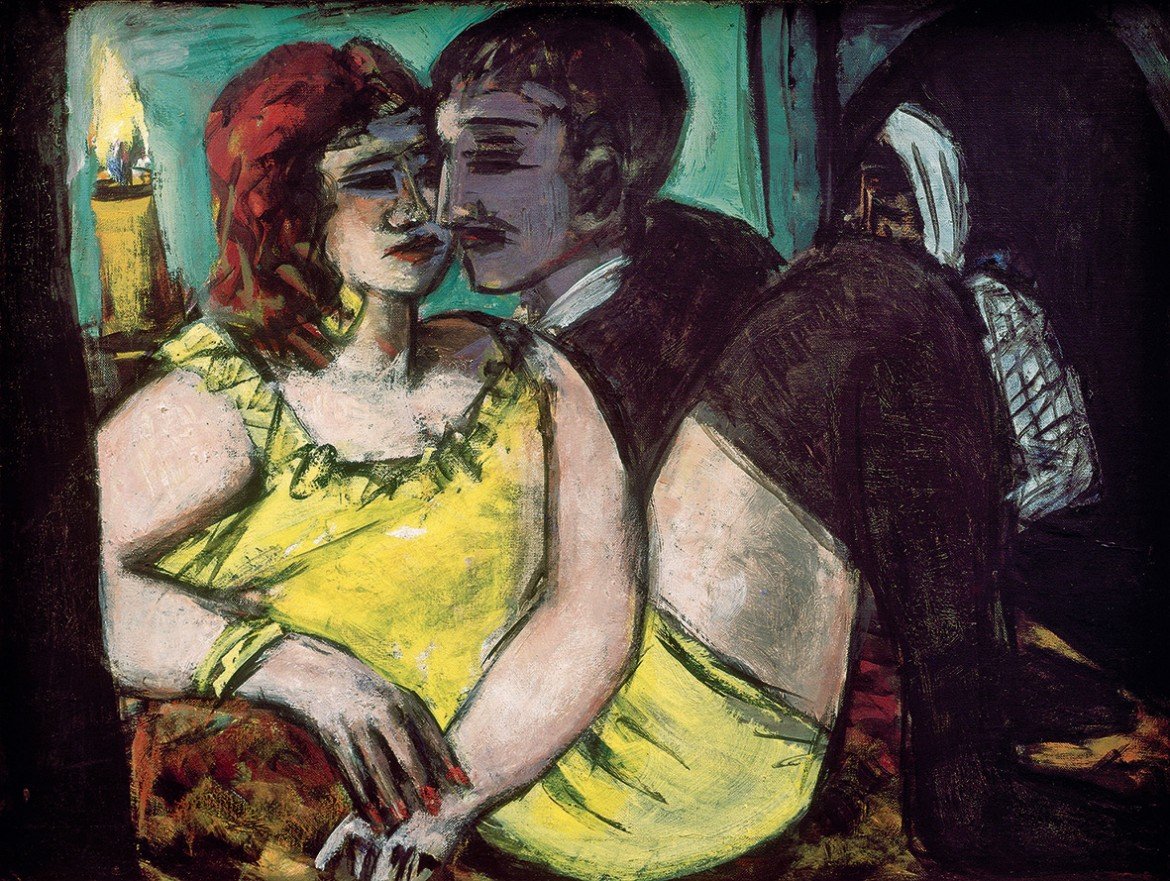

Max Beckmann, "Gli amanti (verde e giallo)", 1940-’43, Colonia, Museum Ludwig

La mostra di Max Beckmann al Museo d'Arte di Mendrisio. In spazi misurati, claustrali, che sembrano stonare con la taglia «grossa» di opera e persona, l'espressionista tedesco è proposto come «dietro le quinte»

Pubblicato 5 anni faEdizione del 11 novembre 2018

Giuseppe Frangi, MENDRISIO (CANTON TICINO)

Pubblicato 5 anni faEdizione del 11 novembre 2018