Uno dei risvolti più inquietanti della politica monetaristica riguarda senza dubbio l’uso della valutazione per ridurre gli «sprechi» nella pubblica amministrazione e nel welfare.

In Italia si sono organizzati enormi processi valutativi diretti da istituzioni create ad hoc per testare le nostre strutture educative con la convinzione che questi settori abbiano bisogno di essere riorganizzati perché troppo costosi e inefficienti. Negli ultimi mesi in Italia è cresciuta così una specie di «bolla» valutativa. Una bolla aristotelica che spesso scambia il dito per la luna.

La polemica di questi mesi sulle prove dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) è indubbiamente un tema di attualità. Le prove Invalsi che misurano, in primo luogo, i contenuti relativi a materie scolastiche, in particolare italiano e matematica, iniziano nella seconda elementare e, per follow up successivi, intendono testare le generazioni degli studenti italiani, senza discriminare a livello individuale. Tali prove servirebbero «alle singole istituzioni scolastiche – per l’analisi della situazione al fine di mettere a punto eventuali strategie di miglioramento – e al Ministero dell’istruzione per operare investimenti e scelte politiche» (testo tratto da un volantino Invalsi).

Classi «babeliche»

È di questi giorni una notizia lanciata dal Corriere della Sera con un articolo di Andrea Ichino dal titolo Scuola operazione verità. Per ogni straniero in aula gli italiani calano nei test e da Radio 24 nel cui sito si ascolta un’intervista ad Ichino per cui «la multietnicità nella scuola è una ricchezza, ma è inutile negare che, quando si inserisce nelle elementari un bambino che non parla italiano, l’insegnante deve distogliere le attenzioni dal programma normale per occuparsi del nuovo arrivo. È ovvio che questo abbia degli effetti negativi sul buon funzionamento della classe».

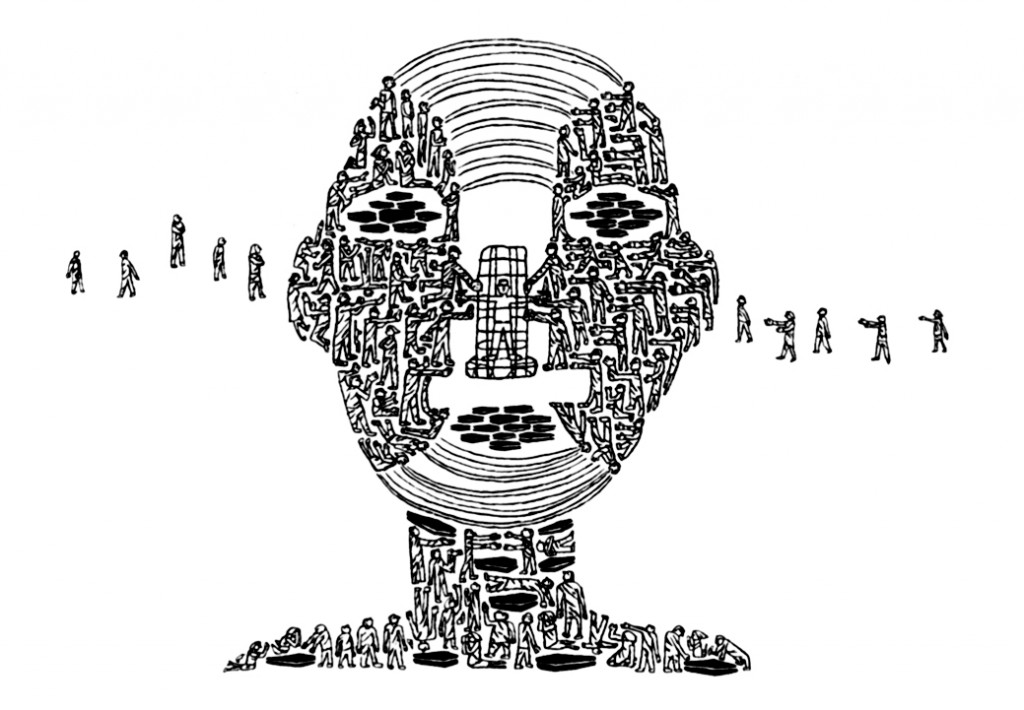

Tutto nasce da una ricerca pubblicata da M. Ballatore, M. Fort e dallo stesso A. Ichino, The Tower of Babel in the Classroom? Immigrants and Natives in Italian Schools (Torre di Babele in classe? Immigrati e italiani nelle scuole). Gli autori prendono le mosse dalla convinzione che la presenza di immigrati abbia un effetto sfavorevole sull’apprendimento. I loro modelli statistici vorrebbero, quindi, verificare questa ipotesi, tentando di controllare le altre variabili in gioco. Le analisi sono condotte mediante il database dell’Invalsi e mostrano i seguenti risultati fondamentali: in seconda elementare la presenza di immigrati in classe produce un peggioramento dei punteggi in italiano e in matematica rispettivamente del 12% e del 7%. Gli stessi dati rivelano, però, che in quinta elementare tali differenze svaniscono.

Nella ricerca gli autori, per giunta, «scoprono» che in Italia si formano classi e scuole a maggioranza di immigrati (sebbene il numero assoluto di immigrati nelle scuole sia una piccola percentuale). La situazione di tale sperequazione è definita da Ichino stesso come «sconcertante». Ma quale sarebbe la soluzione dei problemi evidenziati? Ichino sul Corriere prosegue «…molto meglio sarebbe costruire (le classi) senza ipocrisie sulla base delle informazioni disponibili riguardo alle caratteristiche degli studenti. Ma la soluzione peggiore, e davvero eticamente inaccettabile, è quella di concentrare insieme stranieri e italiani con background familiare meno favorevole».

In questa visione occorrerebbe maggiore autonomia di azione per risolvere il problema della integrazione degli immigrati i cui effetti «sarebbero» punteggi più bassi in seconda elementare, del 12% in italiano e del 7% in matematica.

La fonte primaria da cui si è sollevato questo polverone mediatico è in realtà un report di un Programma di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (Prin), finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) che, al momento, non è neppure un articolo accettato da una qualsiasi rivista scientifica internazionale con rigoroso peer review. Ma poco importa perché, anche nella letteratura internazionale, si trovano ricerche contestabili.

Nel nostro caso, tra l’altro, gli autori in una nota in prima pagina ringraziano Invalsi per avergli dato accesso «to the many sources of restricted data». Quale che sia la fonte, la scienza procede per continue confutazioni, occorre quindi in primo luogo che i database delle valutazioni delle agenzie governative siano sempre accessibili per consentire una verifica e una «confutazione» delle analisi da parte di terzi, al fine di un avanzamento veritiero delle nostre conoscenze su complessi fenomeni sociali.

Le nostre agenzie valutative, non rendendo trasparenti tutti i dati e assumendo posizioni scientificamente controverse, possono facilmente incorrere nell’errore di applicare policies post hoc sulla base di scarse evidenze empiriche; lo tsunami di proteste di ritorno sarebbe poi naturale. Un esempio sugli altri: l’uso del contemporary h-index, passato alla storia come indice di Katsaros, dal nome dell’ingegnere greco che lo ha inventato, scelto dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur) per stimare la produzione scientifica nei concorsi. Tale indice non risulta seriamente applicato in altri Stati e la sua efficacia è solo oggetto di disputa su riviste specializzate in scientometria.

Tornando ai risultati della ricerca di Ballatore, Fort e Ichino, sorgono alcuni dubbi metodologici. Gli autori, come spesso accade nelle scienze sociali, scambiano delle correlazioni con delle cause e non dicono qual è l’effect size dei propri modelli statistici significativi. L’effect size è correntemente utilizzato in psicologia e in medicina per decidere se i fenomeni indagati, sebbene significativi, siano rilevanti. Per dirla in modo comprensibile, non si dovrebbero dettare terapie se non si superano robuste prove empiriche che ci tutelino dagli «scherzi del caso» dovuti ai questionari utilizzati, alla grandezza del campione, alla mancanza di ulteriori variabili misurate che moderano o mediano i fenomeni indagati, ecc. Secondo i dettami dell’Americal Psychological Association, gli effect size dovrebbero sempre essere riportati. Questa buona norma spesso viene saltata a piedi pari dagli economisti e dagli scienziati sociali che, tuttavia, hanno in animo di gestire intere popolazioni. Le significatività in seconda elementare, infatti, sembrano small e non stupisce che in quinta elementare non siano più riscontrabili. L’unico dato empirico con un grande effect size potrebbe esser quello relativo al fatto che nella scuola italiana si creano «concentrazioni» di immigrati in classi e/o scuole specifiche, in un processo oscuro che sfugge al controllo ministeriale.

Il differente utilizzo dei dati alla Invalsi fa tornare in mente la science war innescata dalle ricerche dello psicologo Richard Lynn, il quale sulla base dei dati Pisa (simili agli Invalsi ma per una scolaresca di età superiore) va sostenendo che, per cause genetiche, i popoli del mediterraneo e africani siano meno intelligenti di quelli del nord Europa.

Nel nostro caso non evocherò certamente il fantasma del razzismo e non accuserò nessuno, ma un altro tema, a mio avviso non meno importante, deve essere approfondito: la questione dell’uso del differenzialismo nei sistemi educativi. Tale tema ha riempito pagine e pagine di letteratura scientifica che – devo dire – pare essere ignota agli economisti e ai politici. Già dall’inizio del Novecento, le classi differenziali erano infatti pensate come possibilità «democratica» per fornire una educazione speciale ai bambini con differenti abilità mentali perché fisicamente o culturalmente svantaggiati. Gli psicologi ritenevano che mettendo insieme bambini del medesimo livello cognitivo si sarebbero potuti aiutare meglio, con una educazione speciale diretta solo ed esclusivamente a loro. L’accumularsi delle conoscenze sperimentali successive e della esperienza ha portato tuttavia a paradigmi educativi del tutto opposti. Le classi differenziali si trasformarono in luogo di maligna segregazione in cui gli handicap aumentavano. I ragazzi «difficili», quindi, peggioravano invece di migliorare. Le ragioni sono ricostruite in intere biblioteche di psicologia.

La questione è ripresa anche in un bel libro a cura di P. Adey e J. Dillon, Bad education. Debunking myths in educatio (Open University Press, 2012). In un capitolo dedicato alla formazione delle classi si evidenzia come sembri assolutamente razionale distribuire le risorse raggruppando i bambini secondo le differenti abilità cognitive e come la stampa di destra stigmatizzi la loro mescolanza a segnalare una educazione caratterizzata da bassi standard; ciononostante decenni di ricerca psicologica ha mostrato che raggruppare i bambini per differenti abilità porti sempre, inesorabilmente, ad accrescere le disuguaglianze.

Nessun ghetto

Un dato è certo, gli svantaggiati – per

Dai dati Invalsi non possiamo poi capire se lo scambio interculturale abbia prodotto o meno un incremento di altre caratteristiche (socializzazione, apertura mentale, ecc…). Per giunta, come evidenziato dagli stessi dati Pisa sembra probabile che l’arricchimento culturale in classi miste fornisca al singolo individuo maggiori possibilità di riuscita accademica.

Ciò detto, un dato su tutti dovrebbe far riflettere. Un numero di studi mostra che formare classi in cui interagiscono bambini differenti porta i più problematici a manifestare minori comportamenti a rischio. È questo il grande tema dell’apprendimento cognitivo ed emotivo mediante il confronto con i pari, proprio con quelle «differenze» che si vorrebbero forse confinare.