Un’enciclopedia tedesca del XVIII secolo afferma che gli automi sono «strumenti meccanici, approntati in modo così sottile e artificioso secondo le arti della geometria, da muoversi e andar intorno senza l’aiuto di una forza esterna»; questa definizione spiega come il più grande stupore suscitato da questi oggetti nei secoli passati nascesse dal fatto d’essere semoventi, d’avere cioè un ingranaggio che, celato, desse loro tutta l’apparenza della vita.

Nell’infanzia delle macchine, questo genere d’incantamento non doveva essere privo d’un sentore di magia o peggio di fattucchieria, tant’è che il primo costruttore d’una statua animata, Pigmalione, ricorse all’intervento divino per infondere moto alla sua inerte creazione. Di figure articolate, i cui gesti servivano a regolare le processioni religiose, si ha notizia già al tempo degli Egizi, mentre in Cina intorno al 1110 a. C. venivano fabbricati certi carri, detti zhi nan che, sulla cui cima un uomo meccanico segnava sempre il Sud. Descrizioni più precise di simili congegni si hanno in età ellenistica, nei trattati di Ctesibio (283- 222 a. C), di Filone (280-220 a. C.) e soprattutto di Erone (vissuto intorno al I secolo d. C.), la cui opera Sulla costruzione di automi sarà alla base dei futuri testi sull’argomento.

Per avere un’idea del grado di raffinatezza raggiunto dalle macchine alessandrine, possiamo sfogliare il recente volume di Guido Accascina, Automi (pref. Eugenio Lo Sardo, Iacobelli Editore, pp. 328, euro 25,00), che ne illustra nel dettaglio i progetti. Da qui apprendiamo che i primi fra questi ingegnosi sistemi, come «La servitrice» di Filone, un’andreide che mesceva vino in una coppa nella quantità desiderata dall’ospite, funzionavano ad acqua. Idraulico era anche lo spettacolare orologio attribuito dalla tradizione ad Archimede in cui, a ogni ora, una sferetta cadeva rumorosamente dal becco di un corvo in un piccolo recipiente, mentre due serpenti destati dal rimbombo uscivano dalle loro tane, spaventando alcuni uccelletti, i quali, a loro volta, cinguettavano; un musico intanto suonava il suo flauto.

Per quanto portentoso, tuttavia, l’orologio d’Archimede non eguagliò i dispositivi esposti, secoli dopo, da Al-Jazari (1136-1206) nel suo Libro sulla conoscenza degli artifici meccanici, dov’erano sintetizzate tutte le conoscenze accumulate sull’argomento prima dagli alessandrini e poi dagli arabi. In queste raffinatissime miniature viene descritto il funzionamento d’un celebre segnatempo a forma di elefante, costruito, spiega Accascina, da un complesso sistema di leve e serbatoi, celato nella pancia del pachiderma: «nel momento in cui il galleggiante affonda tira con sé una cordicella, collegata a un meccanismo che libera una biglia metallica. La biglia mette in rotazione la fenice, muove le braccia di un uomo seduto, viene poi presa in bocca alternativamente da uno dei due dragoni e quindi depositata in una delle anfore poste dietro il mahout, che muove le braccia, mentre lo scriba alle sue spalle ruota, indicando con una canna i minuti trascorsi».

Oltre che il tempo, le figure meccaniche misuravano il corso del sole, le eclissi e le fasi della luna, come avveniva nell’orologio di Strasburgo, costruito fra il 1352 e il 1354, in cui sfilavano personaggi tanto del mondo cristiano che pagano; ma la grande innovazione s’ebbe intorno al XV secolo con l’invenzione della molla associata alla chiocciola che rese possibile racchiuderne gli ingranaggi in un piccolissimo spazio. Fu allora che gli automi divennero oggetti di domestico lusso, graditi presenti per principi e potentati, dei quali finirono col deliziare le corti e le mense in foggia di musici, di suonatori, di mostri o di draghi le cui fauci d’argento, a un comando segreto, riversavano sulla tavola una gragnuola di perle. A questo scopo essi vennero imbarcati nelle missioni dirette in Cina, dove riscossero un successo tale che, allorquando si parlò d’allontanare i missionari dall’impero, gli eunuchi opposero che, così facendo, nessuno avrebbe più saputo mettere in moto quei congegni prodigiosi.

Nemmeno il Giappone rimase estraneo al fascino degli automi, diffusi da padre Francesco Saverio a partire dal 1548. Accascina descrive con perizia il funzionamento d’una Chahakobi Ningyo del periodo Edo, ovvero d’una bambola che non si limitava a offrire il tè agli invitati ma aveva anche la creanza d’aspettare che l’ospite avesse terminato di bere per riportare la tazza vuota al padrone di casa.

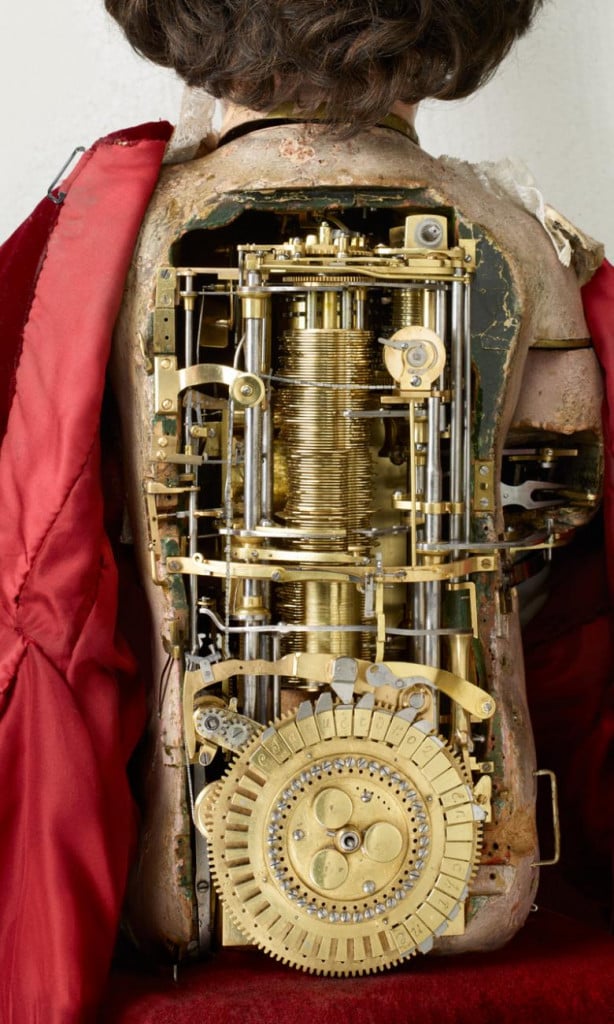

L’età d’oro degli automi fu, tuttavia, il XVIII secolo, e coincise col diffondersi dell’idea che il corpo fosse una sofisticatissima macchina, costituita da muscoli e nervi la cui funzione non era poi tanto diversa da quella delle valvole e delle molle di un orologio. Talché, prima Cartesio ne La passione dell’anima (1649) poi i philosophes finirono inavvertitamente col conferire ai costruttori di bambole meccaniche quel tanto di luciferino che promana dal Coppelius del racconto Der Sandmann di E.T.A. Hoffmann. Non aveva voluto, d’altra parte, il barone Frankenstein eguagliarsi a Dio proprio animando un fantoccio di carne? I tre fanciulli dei Droz (sui quali esiste una sontuosa pubblicazione di Franco Maria Ricci, Androidi. Le meraviglie meccaniche dei celebri Jaquet-Droz, 1980), ovvero lo scrivano, il disegnatore e la suonatrice, che insieme davano vita a una delicata scena di conversation piece; l’anatra Vaucanson che ciangottava, beveva e mangiava con tanta ingordigia da non potersi poi trattenere dall’andar di corpo, non avevano meno somiglianza coi loro modelli reali della temibile creatura della Shelley.

Si potrebbe certo obiettare che i Droz erano uomini assai pratici e che Vancauson, come racconta M. G. Losano in un suo volume Storie d’automi. Dalla Grecia classica alla belle époque (Einaudi, 1990), ebbe dalla sua arte noie tutt’altro che metafisiche. Ad ogni modo, gli androidi fabbricati nel secolo successivo non corsero più il rischio d’essere scambiati per sacrileghi homunculi. Già il «giocatore di scacchi» del barone Kempelen (ch’era in realtà «truccato» perché mosso da un individuo nascosto al suo interno) s’era ridotto nei suoi ultimi anni a imbonire la distratta folla dei passanti alle fiere. Poveri automi! Lontani erano i tempi in cui, maggiordomi celesti, avevano annunciato nella loro divisa d’oro lucente l’apparire del sole o l’eclissarsi della luna. I più per sopravvivere si fecero giocattoli, costituendo il diletto della borghesia agiata. Nella Parigi del XIX secolo se ne producevano di squisiti per una clientela non troppo diversa da quella alla quale erano rivolte le illustrazioni di Rackham o di Dulac. Certo, in Russia gli automi di Fabergé, che sortivano da uova di lapislazzuli o di cristallo di rocca e che, per la dovizia dei materiali, ricordavano gli esemplari prodotti in Germania meridionale intorno al XVI secolo, potevano ancora partecipare della vita feudale: in pallide livree d’argento merlettate d’oro o in ricche assise di gemme, essi trastullavano principi il cui impero in segreto moriva, forse pietosamente celando, con lo sfarzo dei giochi, il ticchettio dei loro cuori meccanici, nel cui passo implacabile era come iscritto il destino che avrebbe colto di lì a poco il mondo degli Zar. Ma altrove non era più così.

Qual è la sorte odierna di queste mirabilia della tecnica? «Oggi – scriveva Mario Praz al termine di un articolo sull’argomento raccolto in La lettrice notturna – si costruiscono atomi che compiono sedicimila addizioni al minuto secondo, e risolvono in pochi giorni problemi d’ingegneria lasciati insoluti perché la loro soluzione esigerebbe un periodo di tempo superiore alla vita di un uomo». I software hanno davvero eclissato gli androidi? Il libro di Accascina si chiude con una sezione dedicata ad alcuni fabbricatori contemporanei di balocchi i quali, sebbene abbiano molle e leve in bella vista, riescono ancora a deliziare i fanciulli che sanno stupirsene, come accadeva agli egiziani innanzi alle pristine statue semoventi.

Automi, dallo stupore al trastullo

Guido Accascina, "Automi", Iacobelli Editore. Gli artefatti meccanici in un’incantevole galoppata attraverso i secoli, dalle antiche civiltà egizia e cinese all’Ottocento borghese. Momenti alti di riflessione sul genere: l’età alessandrina, con le sue descrizioni di macchine raffinatissime; il Settecento dei «philosophes», per i quali il corpo umano è un congegno

Pierre Jaquet-Droz, la meccanica dell’"Écrivain", presentato a La Chaux-de-Fonds nel 1774

Guido Accascina, "Automi", Iacobelli Editore. Gli artefatti meccanici in un’incantevole galoppata attraverso i secoli, dalle antiche civiltà egizia e cinese all’Ottocento borghese. Momenti alti di riflessione sul genere: l’età alessandrina, con le sue descrizioni di macchine raffinatissime; il Settecento dei «philosophes», per i quali il corpo umano è un congegno

Pubblicato 4 anni faEdizione del 2 agosto 2020

Pubblicato 4 anni faEdizione del 2 agosto 2020