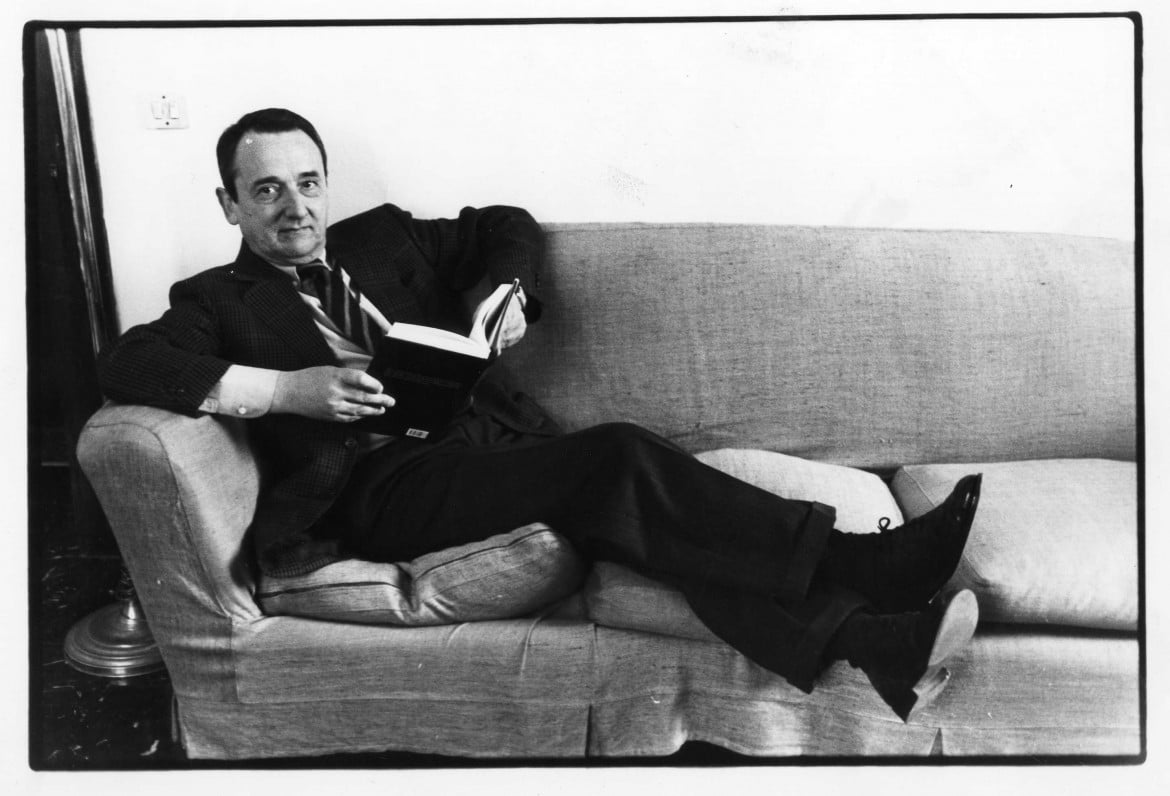

Nato a Torino nel 1937 e presto trasferitosi a Roma, Antonio Debenedetti, scomparso l’altro ieri, sembrava incarnare nella sua figura le due città, protagoniste del libro omonimo di Mario Soldati, uno dei suoi autori di riferimento, come Landolfi e più ancora di Moravia. Piemontese (con risvolti francesi) da una parte, fortemente assimilato al contesto romano dall’altra. Figlio del grande critico Giacomo – per la cui fama postuma aveva molto lavorato – e di Renata Orengo, fratello della storica dell’arte Elisa, Debenedetti era cresciuto in un ambiente dove i fatti di cultura, in particolare letteraria, sembravano dati naturali: come se fosse la cosa più scontata del mondo, capitava di sentirgli raccontare di aver avuto lezioni private da un maestro molto speciale, Giorgio Caproni. Gran parte del clima degli anni della sua formazione è in un libro intitolato al padre, Giacomino, del quale sono personaggi – còlti in momenti inediti e da vicino, con lessico famigliare – tanti protagonisti del Novecento, da Croce a Saba a Contini (e fuori del campo letterario, l’immagine di Giacomo divertito in braccio a Primo Carnera).

DEL NOVECENTO, Debenedetti è stato un conoscitore profondo e di prima mano – e un dispensatore dei suoi segreti –, agile nel raccontarlo e nell’interrogarlo, come sa chiunque abbia visto qualcuna delle interviste ora reperibili negli archivi della Rai o abbia letto le pagine scritte nei tanti anni di collaborazione al «Corriere della Sera» da giornalista culturale di primo piano.

La sua vicenda di narratore lo vede praticare con Monsieur Kitsch (1972) e In assenza del signor Plot (1976) una tendenza sperimentale presto abbandonata, già nel 1976 con Se la vita non è vita e poi con La fine di un addio (1984), che accende molte luminarie sul percorso successivo di Debenedetti, anche se vi si delineano tipi piuttosto che, come in seguito, destini; ma è vero che la storia del ventisettenne torinese trapiantato a Roma negli anni Trenta (si chiama Amerigo e dunque ha le tre lettere iniziali del nome in comune con Amedeo, e dunque vi è chiaro il richiamo a un titolo di Giacomo Debenedetti) è il romanzo di formazione del padre, rubato al padre, dal padre non scritto (e preparazione dei ricordi di Giacomino, 1994). L’altro breve romanzo, Un giovedì dopo le cinque (2000) è fortemente climatico, e ferma il paesaggio del costume italiano attraverso il dipanamento di situazioni interpersonali spesso estreme e paradossali.

NON SI CREDE DI FAR TORTO alla verità affermando che la parte di eccellenza nell’opera di Debenedetti sia affidata ai suoi racconti, forma della quale fu maestro. Quando, nel 2017, per il suo ottantesimo compleanno, ne uscì per i «Classici Bompiani» (a cura di Cesare De Michelis) la raccolta pressoché completa, sulle pagine di «Alias» il titolo della recensione fu particolarmente felice: «Trent’anni di sentimenti brevi e feroci», e il sommario coglieva l’essenza di quei racconti: «I personaggi di Debenedetti sono prelievi chirurgici dalla realtà, in cui un dettaglio sgradevole è chiave di accesso o di rovina». Ci si sente ancora di dire che la sintesi era giusta.

LA SVOLTA, se così vogliamo chiamarla, ma annunci c’erano – e non pochi – nei libri precedenti, solo quasi nascosti e tenuti in diversa evidenza, si era avuta già con Ancora un bacio (1981), accentuata soprattutto con Spavaldi e strambi (1987), Racconti naturali e straordinari (1993) e Amarsi male (1998), che recava a sottotitolo, quasi una dichiarazione di poetica, «undici sentimenti brevi». Sono poi apparsi, in questa stessa linea E fu settembre (2005), In due (2008), Il tempo degli angeli e degli assassini (2011).

Ciò che è tipico di Debenedetti è il rifiuto del tratto metaforico: la metafora è rifiutata in quanto sostituzione linguistica e, concretamente, in quanto sostituzione di un percorso diretto, ovvero perché si presenterebbe come allontanamento dall’oggetto-pensiero. Siamo forse di fronte a un’indicazione di realismo come espressione diretta del pensiero, per esprimere l’oggetto in sé (personaggio, situazione, conflitto, destino): ecco l’idea che si fa strada attraverso l’apparente paradosso di un realismo a base non materiale: geometrico. A coronamento, l’andamento sintattico: più si va avanti, più le frasi di Debenedetti si fanno brevi, fisicamente ridotte. Il punto fermo gli è essenziale.

OGNI CONNOTAZIONE è nel dettaglio: da lì si genera la narrazione e si avverte che sta per succedere qualcosa in racconti che si accendono e si chiudono rapidamente, illuminano un malessere o un disagio movendosi da una memoria che sa selezionare ma non cancellare. Così il dettaglio, nell’opera di Debenedetti, è sempre originale e profonda forma di conoscenza e, insieme, disgusto per l’inautenticità, come l’effetto di un amore prima malagevole e infine smarrito.