Quando si parla di arte cinetica e programmata pensiamo immediatamente ai due collettivi di artisti italiani che in questo campo si sono distinti: il Gruppo T di Milano e il Gruppo N di Padova, entrambi attivi negli anni ’60, anche se i vari componenti hanno poi proseguito individualmente le loro ricerche, all’insegna di un superamento delle forme espressive tradizionali e di un interesse per l’interfaccia arte/scienza.

Quasi del tutto dimenticato è però un’altra formazione milanese, il gruppo Mid (Mutamento Immagine Dimensione), costituitosi nel 1964 a Milano e scioltosi nel 1972, di cui facevano parte, Antonio Barrese, Alfonso Grassi, Gianfranco Laminarca e Alberto Marangoni.

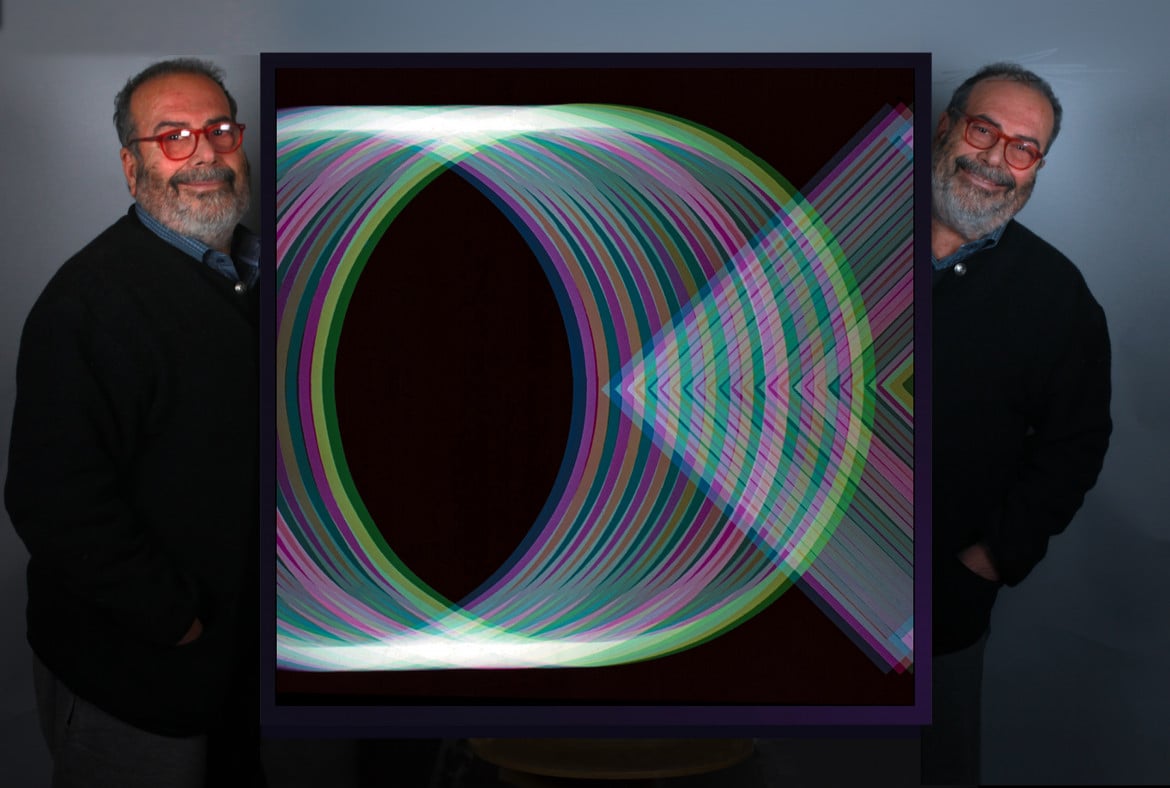

Di quella esperienza restano esperimenti filmici e fotografie, riportate alla luce da Barrese che – dopo anni di interruzione per dedicarsi ad altri campi, tra cui la grafica – ha ricominciato nel 2007 a produrre nuove opere. I lavori storici insieme a quelli più recenti, sono oggetto della mostra Morphology. Dall’oggetto all’immagine, curata da Stefania Gaudiosi, allestita fino all’11 settembre presso la Fondazione Sozzani di Milano.

Oltre al catalogo della mostra, che sarà presentato al finissage, lo scorso anno è uscita – grazie alla fondazione Vaf – un imponente volume dedicato a Barrese dal titolo Arte come progetto, progetto come arte (Manfredi edizioni) incentrato sulle opere dell’artista dal 1965 al 2020.

Nell’esposizione sono visibili una serie di dispositivi come i Generatori stroboscopici, i Generatori di interferenze, i Generatori di linee traccianti, tutti strumenti concepiti per produrre un segmento di effetti, ovvero una gamma di variabilità di un fenomeno ottico continuo, con campi di mutazione molto vasti da cui nascono le Immagini Sintetiche e la nuova serie intitolata Morphology images. Oltre ad ammirare le stampe digitali dell’artista, lo spettatore può scattare foto o filmare con il suo smartphone gli oggetti in movimento, producendo così infinite altre immagini da portarsi a casa.

Potresti dare una definizione di te stesso e della mostra alla fondazione Sozzani?

Sono uno che fa ricerca espressiva, senza avere nessuna formazione speciale: ho solo avuto un papà meccanico e ho molto trafficato da ragazzo con strumenti meccanici ed elettrici. Paradossalmente mi sento un esordiente di 77 anni, perché è la prima mostra che faccio totalmente a nome mio, anche se il mio lavoro prende le mosse dalle ricerche fatte col Mid. Tuttavia non mi limito a rifare le cose di allora, ma studio e analizzo cosa si può realizzare attraverso le manifestazioni primarie di energia luminosa.

Da un lato abbiamo l’oggetto e dell’altra l’immagine che da essa scaturisce: due elementi strettamente connessi.

Sì, in mostra ci sono alcuni oggetti che produco attualmente e una ventina di immagini stampate ottenute fotografando i dispositivi in movimento. In realtà si tratta di una selezione infinitesimale, dal momento che di fotogrammi ne ho prodotti circa 3800. Ciò che mi interessa mostrare è che le variabili dell’oggetto cinetico e quelle della ripresa video-fotografica non sono percepibili dall’occhio umano. Dunque, mescolando questi due tipi di macchine si ottengono risultati imprevedibili.

Come hai vissuto il passaggio dall’analogico al digitale?

Col gruppo Mid lavoravamo già in maniera digitale, cioè senza computer ma come se lo avessimo. Del resto il mondo della cibernetica nasce negli anni ’50 e se tu volevi applicare certe conoscenze potevi farlo. Oggi i software ti offrono anche troppe possibilità: alcuni pensano che le mie immagini astratte di oggi siano ottenute col photoshop, mentre invece non è così. Comunque a me l’arte digitale non piace.

E gli Nft di cui si parla tanto?

Penso che ancora il mondo degli Nft non si sia espresso nella sua vera dimensione, ad eccezione di alcuni artisti come Hirst. Anche io sono in procinto di produrne, ma limitandomi ad usarli come delle «autentiche» di quello che faccio.

Torniamo al passato, come è nato e perché è morto il gruppo Mid?

Da un punto di vista politico eravamo tutti fieramente comunisti e volevamo superare l’individualismo, dal punto di vista estetico eravamo mossi dal desiderio, se vuoi ingenuo, di fare ricerca. Poi sono subentranti gli interessi personali e non abbiamo avuto più voglia di condividere le nostre debolezze.

Forse quel tipo di arte non è stata sufficientemente supportata dalla critica.

È stata addirittura avversata, anche perché qualcuno l’ha confusa con i banali giochetti della op art che andavano tanto di moda. Non hanno compreso che, dietro l’arte cinetica, c’era davvero un pensiero anticapitalista, che tendeva a riunificare le discipline: la rivoluzione si basa sull’elaborazione di un metalinguaggio. Inoltre c’era l’idea dell’interattività, a significare che l’opera era fatta per metà dall’artista e metà dal pubblico. Anche questo non è del tutto vero, diciamo che lo spettatore ci mette un 10 per cento, ma comunque in quello che facevamo c’era un senso politico, di partecipazione.

Immagino che il contesto milanese abbia avuto una sua importanza

Eccome! Negli anni ’60 c’era il grande design, gli stilisti, c’era Musatti, Geymonat, Maderna e Nono, insomma vivevamo in una città esplosiva, dalla potenza culturale allucinante che si irradiava in tutta Italia. Purtroppo per contrastare il Pci – il partito più influente dei paesi al di fuori del blocco comunista – gli Stati Uniti e la Cia hanno condotto un’operazione di colonizzazione culturale imponendo la Pop Art, che io giudico una sorta di rivoluzione estetica da anticamera del dentista.

Oltre alle opere cinetiche di piccolo formato hai realizzato anche installazioni spettacolari, come l’«Albero di luce» allestito tra il 2009 e il 2010 davanti al Castello Sforzesco.

Riprendendo a fare l’artista ho sviluppato la dimensione ambientale delle opere: è nato così l’Albero di luce, forse la più imponente opera cinetica mai fatta (33 metri di altezza): per realizzare questo lavoro capace di generare variazioni cromatiche continue, ho dovuto gestire un complesso processo di produzione: dal progetto alla ricerca fondi (è costata 600mila euro) al marketing.

Di fronte alle tue opere il pubblico si diverte e resta anche meravigliato. Uno stupore infantile suscitato dagli effetti percettivi di cui non comprende bene i meccanismi.

Ho fatto 14 anni di psicanalisi e so bene cosa avviene nello spettatore, conosco le dinamiche che si instaurano. Poi a me è sempre piaciuto l’arte barocca fondata sullo stupore e me la sono portata dietro nella mia produzione. Esistono almeno due mondi: uno piccolo, quello della normalità e del conformismo, e uno grande, quello di cui parla Jung, dove c’è il pensiero collettivo e tutto ciò che sappiamo e che abbiamo dimenticato ma anche ciò che non sappiamo e che possiamo raccogliere a piene mani.

Cos’è per te la bellezza di un’opera?

La bellezza non è dentro le cose ma è un fatto relazionale, scaturisce dal rapporto tra l’opera e le persone. La prima volta che vidi un taglio di Fontana a 15 anni, non ho esclamato «che bello!», ma ho detto: «che bello, vivo in un mondo dove è possibile fare cose del genere e io ne devo essere degno».