Antoine Wauters, l’incoerente polifonia dell’inquietudine

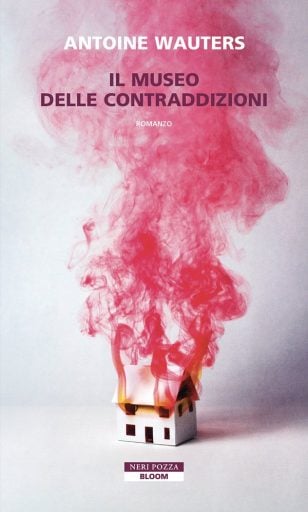

Anziani che si sentono soli, giovani che scrutano il futuro senza scorgere alcuna possibilità per sé, donne che cercano di sfuggire un destino di madri che qualcuno ha scritto per loro. Riunite, come nel coro della tragedia greca, una pluralità di voci ci parlano del nostro presente contraddittorio, delle sue incertezze e delle molte domande che restano senza alcuna risposta. Antoine Wauters, lo scrittore belga poco più che quarantenne che si era fatto conoscere anche nel nostro Paese lo scorso anno con il romanzo in versi Mahmoud o l’innalzamento delle acque (Neri Pozza), dedicato alla tragedia del popolo siriano ostaggio da decenni del regime degli Assad, ha messo insieme ne Il museo delle contraddizioni (traduzione di Stefania Ricciardi, Neri Pozza, pp. 104, euro 17), le parole di quanti in genere sono privati o repressi nella loro possibilità di esprimersi. Un libro che intrecciando in questo caso la letteratura alla lingua del teatro, conferma il grande talento di Wauters e la sua inedita capacità di interrogare il presente attraverso la materia dei sogni e la magia inesausta della parola.

In effetti è così: volevo scrivere un libro in cui le parole sarebbero state utilizzate da gruppi che, in questo mondo insano, ne sono privati: anziani, giovani in cerca di un posto e di un futuro, donne che infrangono i divieti che incombono su di loro. Come molti di noi, sono stanco di sentire i discorsi dei nostri leader. Non credo più alle loro strategie di comunicazione, hanno svuotato il linguaggio del suo potere e hanno creato una cosa che, non toccando più terra, crea effetti terribili nelle nostre vite. Sono convinto che quando il linguaggio si svuota del proprio significato, crea in noi nevrosi, malattia, impotenza. Perciò volevo che le persone parlassero come fanno nella vita di tutti i giorni, senza cercare di compiacere o convincere nessuno, lasciare che esprimessero ciò che hanno nel cuore. La loro rabbia, il loro dolore, le loro speranze, i loro dubbi e le loro follie. E ho trovato divertente che lo facessero con un «discorso»: un genere solitamente riservato ai politici.

Perché questa «ripresa» della parola si svolge lungo il filo della contraddizione piuttosto che affermando fino in fondo un’ipotesi? Cosa ci dice degli uomini come della letteratura questa prospettiva?

Viviamo in un mondo pieno di «convinzioni». Ci dicono ogni momento cosa pensano o dovrebbero pensare le persone. Ma credo che, nel profondo, siamo consapevoli di esserci persi: non sappiamo più cosa pensare. Al punto che la caratteristica dell’epoca in cui viviamo è forse proprio quella di essere impensabile. Al mattino abbracciamo valori umanistici e unitari, la sera non crediamo più a niente e sogniamo di vivere su un’isola deserta. Pratichiamo intensamente lo sport, ma potremmo anche bere e «sballarci» ogni sera. Crediamo che l’ambiente e la sopravvivenza del pianeta debbano essere al centro del dibattito pubblico, ma prendiamo l’aereo quando vogliamo e mangiamo fragole a gennaio. Questa è la nostra natura, o la caratteristica degli esseri umani di oggi: non essere più in grado di allineare parole e azioni, di fare quello che diciamo. Sia chiaro, non giudico in alcun modo questa ambivalenza, anzi la trovo bellissima, mi piace pensare che siamo animali altamente contraddittori: un motivo in più per non odiare il mio prossimo, poiché è tutt’altro che un’entità fissa.

Questo è un libro molto politico, ma nel senso che la poesia e la letteratura possono dare di questo termine. Arrivando in libreria nel nostro Paese in una fase decisiva per l’Europa, si ha così l’impressione che traduca l’emergenza del momento che stiamo vivendo…

Grazie per averlo letto in questi termini, perché è esattamente quello che stavo cercando di fare. Proporre al lettore dei cori che dicessero «no, Signora Meloni, Monsieur Bardella, Madame Le Pen, Signor Orbán. Non siamo affatto d’accordo con il mondo che state cercando di modellare, non è il nostro mondo e dobbiamo gridarlo il più forte che possiamo».

Il libro parla a più riprese di declino, descrivendo, come accade per uno degli interventi, un bivio tra il museo del rimpianto e quello del nulla di fronte al quale ci si troverebbe. In tale contesto i ricordi sembrano però interrogare l’avvenire più che il passato, è così?

Diciamo che il futuro è in gran parte ipotecato dal modo in cui abbiamo vissuto negli ultimi decenni. Così, i giovani fluttuano, persi tra un passato che non hanno conosciuto (quello che io chiamo il «museo del rimpianto e della nostalgia»: i dorati anni ’60, i gloriosi anni ’30) e il futuro illeggibile che si presenta loro (il «museo del nulla»), dove rimane spazio solo per sogni che passano attraverso il corpo: tatuaggi, piercing, muscoli, usare il telefono per i farsi i selfie… Perciò credo che i giovani vivano immersi tra le nostre rovine e che, come noi abbiamo ricordi del passato, loro possiedano ricordi del futuro, di cose che potrebbero non accadere mai, cose impossibili, ricordi di viaggi che forse non potranno più fare. Prende forma una nuova, inedita, nostalgia, come qualcuno che sogna l’inverno in un autunno perpetuo: una cosa che mi rende molto triste.

Lei cita il Pasolini della «scomparsa delle lucciole» che criticava il potere dell’epoca e il Fitzgerald de «Il crollo» che invitava a non perdere la voglia di cambiare le cose anche quando sembra impossibile: «le voci» che ha raccolto nel libro condividono questo punto di vista?

Sì, tutti vogliono che le cose cambino. Ma spesso lo fanno in modo sbagliato, provando cose che non funzionano. Nel libro volevo anche ridere un po’ di noi, di quanto siamo impotenti e comunque molto coraggiosi. Trovo che esista una sorta di commedia del coraggio. Persone che decidono di cambiare la propria vita da un giorno all’altro: un coraggio prodigioso. Ma allo stesso tempo, lo trovo anche divertente, perché non sono sicuro che possiamo davvero ricominciare tutto da zero. Tutti i radicalismi sono ridicoli: sosteniamo di aver ricominciato daccapo senza renderci conto che rimaniamo attaccati agli stessi vecchi schemi. Nel libro seguiamo il viaggio di molte persone che dicono di aver mollato gli ormeggi per tuffarsi in una nuova vita. Ma essendo io stesso un ragazzone radicale, volevo mostrare che il cambiamento, il vero cambiamento, è qualcosa di molto complicato. Non sono sicuro che possiamo davvero cambiare noi stessi, né gli altri. Leggere un libro, sì, è un modo, certo molto piccolo, per cambiare un po’ te stesso. Ed è per questo che continuo a fare quello che faccio: voglio continuare a credere che possiamo evolvere.

In «Mahmoud o l’innalzamento delle acque» lei si identificava con il personaggio del poeta Mahmoud Elmachi, in questo caso, quale voce sente più vicina?

Sono presente un po’ in tutte le voci, ma solo fino ad un certo punto. Capisco tutte le persone che si esprimono nel libro, ma arriva sempre il momento in cui si spingono troppo oltre, in cui, a mio giudizio, si chiudono in posizioni troppo estreme. Direi che sono in sintonia con la rabbia e il sentimento di ingiustizia che attraversa la maggior parte dei testi. Mi sento anch’io profondamente ferito e adirato per la stupidità violenta del mondo. In «Mahmoud o l’innalzamento delle acque» si esprimeva una parte più dolce e fraterna di me. In questo caso, emerge qualcosa di più virulento, più infiammato, di quanto ho dentro. Ma credo di farlo restando comunque affettuosamente accanto ai personaggi del libro.

Allo stesso modo, la scelta di scrivere quel romanzo in versi sembrava lasciar spazio ad uno sguardo aperto verso il futuro, a una qualche forma di speranza: nelle pagine del «Museo delle contraddizioni» dove dobbiamo cercare le tracce di una medesima aspettativa?

Per me la speranza sta nel poter dare un nome ai nostri sogni. Se viviamo in un mondo in cui il linguaggio è ridotto a numeri e statistiche, a slogan e alle «battute finali», perdiamo il nostro potere magico, la nostra capacità di forgiare idee e sogni. Le parole che i miei personaggi pronunciano in questo libro sono quelle di persone che, detto in estrema sintesi, «non credono più nel sistema». Tra chi lo ha recensito, c’è chi ha detto che si tratta di un testo cupo. Ma credo non ci sia niente di più cupo e disperato di un mondo dove la sfortuna, come molti altre condizioni e sentimenti umani, non possono più avere un nome o parole che ne esprimono il portato. Credo nella poesia. Credo nella libertà di parola. Credo che più parole abbiamo, parole personali, nostre, parole libere, anche se non comprese da tutti, più possibilità abbiamo di non cadere nella disperazione. Credo che pronunciare parole sia un atto felice. Sempre. Anche se queste parole fanno scalpore. Soprattutto se queste parole emozionano.