Da quando si è capito che per rallentare il contagio da Covid-19 sarebbe stato necessario chiudersi in casa e rimodulare da remoto le nostre forme di socialità, lavoro e fruizione artistica, sono fiorite le analogie con le pestilenze del passato. Si è cercato nella letteratura un conforto, un rispecchiamento e un esempio su come affrontare il confinamento coatto.

Ecco dunque nascere sulle piattaforme letture social del Decamerone di Giovanni Boccaccio, testo in cui l’isolamento dalla peste fornisce la cornice narrativa all’inanellarsi di novelle. Ed è proprio sul modello del testo trecentesco che, nei primi giorni dell’epidemia, la Triennale di Milano ha concepito per il suo canale Instagram Decameron: storie in streaming, un ciclo di appuntamenti quotidiani. In questo ambito, la filmmaker Anna Franceschini ha proposto il suo cortometraggio What Time is Love? (2018) introdotto da una conversazione con il curatore Davide Giannella.

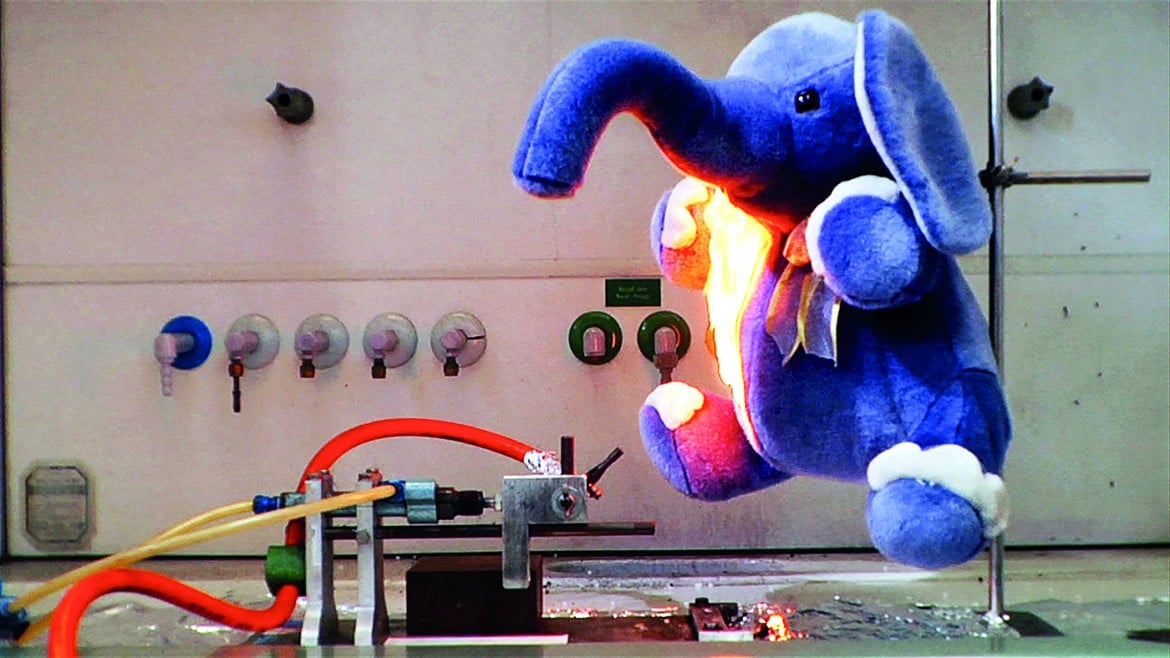

Il film, tuttora visibile sul sito della Triennale, è un’opera di grande eleganza formale e sensibilità cromatica che mostra gli stress test a cui sono sottoposti giocattoli e prodotti per l’infanzia per ottenere il certificato europeo di idoneità. Gli oggetti vengono sventrati, schiacciati, compressi, scaldati fino a incendiarsi e tutto questo per essere ritenuti degni di entrare nel mercato e popolare le vetrine dei nostri negozi. Il film è stato girato a Norimberga in una delle sedi della società T.U.V.. Ibridando documentario e finzione,

Franceschini punta l’obiettivo su una realtà curiosa e sconosciuta, riflettendo contemporaneamente sull’idea di standard, di canone e dunque sui criteri di inclusione ed esclusione sociale. Raggiungiamo Anna Franceschini per una conversazione al telefono dopo la diretta streaming.

Che ne pensi di questa modalità di fruizione dell’audiovisivo online?

Il web e la sala sono esperienze complementari. Online è forse più difficile vivere il cinema come esperienza. Avendo traghettato già in passato il mio lavoro cinematografico nell’arte contemporanea, mi sono dovuta confrontare con luoghi che non erano più la sala di proiezione, e con il rapporto tra immagine e spazio. Ho fatto mostre con video che si accendevano e spegnevano seguendo la logica di una timeline, ho lavorato sulla possibilità di interazione tra diversi schermi anche a scapito di una visione più concentrata. Su pc o telefono forse la fruizione di un’opera non è ottimale, ma nella solitudine della visione si può prestare un’attenzione molto concentrata. Certo, la casa distrae, però l’online dà modo di riflettere sul lavoro in modo più «pulito» e, in questo caso, di interagire, fare domande in una forma protetta. Persone che non si esprimerebbero in pubblico possono farlo e magari dare avvio a un confronto approfondito.

Com’è nata l’idea di filmare i giocattoli?

Dieci anni fa avevo scoperto da un telegiornale lo scandalo dei giocattoli cinesi importati senza certificazioni ed ero andata a vedere una fabbrica italiana di giochi per capire come rilasciavano questi documenti. Era bellissima ma non mi hanno fatto filmare per non diffondere le procedure che avevano brevettate. Allora mi sono rivolta a varie compagnie in giro per l’Europa trovate su internet e a Norimberga, pur con freddezza tedesca, mi hanno aiutato a fare esattamente quello che volevo. Tra loro c’era pure un dipendente che era un filmmaker amatoriale. Sono stati miei complici nell’estremizzare certi test: non serviva bruciare fino in fondo l’elefante per vedere quanto è ignifugo. Il film è una finzione seppure in una griglia documentaria. Il punto non era mettere in discussione gli standard di sicurezza europei ma riflettere sul concetto generale di standard e sulla fatica che fa un giocattolo per diventare idoneo a essere amato da un bambino che potrebbe poi stancarsene dopo pochi minuti. In fondo quando stiamo con gli altri siamo tutti testati a un certo grado di resistenza o di adesione agli standard. In un momento come questo, chi ha una casa confortevole in cui stare forse riesce a prendere distanza dalla necessità di rientrare nel protocollo sociale.

Come mai ci sono voluti quasi nove anni per finire il film?

Perché dopo le riprese sono subentrati altri progetti e impegni, avevo perso un po’ lo slancio, avevo pensato di fare un’installazione in cui le «piccole torture» ai giocattoli diventassero un diorama di violenze colorate, cosa che si potrebbe anche fare. Ma queste immagini mi sono sempre rimaste presenti finché non ho deciso di montarle.

Già nel tuo precedente film «The Player May Not Change His Position» (2009), incentrato su quelle macchine allo stesso tempo fantasmagoriche e infernali che sono le giostre del luna park, il tuo sguardo si pone sul crinale tra bellezza e paura, tra dramma e ironia. Da cosa nasce questa poetica?

L’ironia sta nella natura contraddittoria delle cose o forse nel mio modo di vederle, sempre con un margine di distacco. Forse è una strategia di sopravvivenza.

Sicuramente conoscevi un altro film sui giocattoli come «Ghiro ghiro tondo» di Giankian e Ricci-Lucchi.

Sì, certo, è uno dei loro film più belli, per me una vera scoperta: mi faceva venire i brividi l’immediatezza della collezione di giocattoli che le mani prendono e scartano in casa loro, facendo proprio questo archivio particolare, e mettendoci di fronte alla storia del 900, alla densità dell’oggetto. È un film pazzesco.