«Sono un esperimento. Lo sono da sempre. È una certezza, un’impudenza, un fatto». Mentre percorre il lungo viale che la porterà a destinazione, Anais Hendricks sa che i suoi quindici anni sono il prodotto reiterato di ingiustizie e violenze. Indesiderata, dalle famiglie con cui le è capitato di vivere, è socialmente trattata come un elemento non integrabile, un vuoto a perdere da relegare nell’unico posto che le viene riconosciuto plausibile, una specie di riformatorio che ospita solo adolescenti – a metà tra un manicomio e un orfanotrofio.

Protagonista e voce narrante di Panopticon, romanzo di esordio della scrittrice scozzese Jenni Fagan (scritto nel 2012 e ora tradotto per Carbonio da Barbara Ronca, pp. 297, euro 15,50), quando Anais scorge tra gli ippocastani la struttura in cui la polizia la sta accompagnando, sia nell’architettura che nella destinazione d’uso ci troviamo dinanzi alla prigione immaginata da Jeremy Bentham nel 1791. L’esperimento che sente di essere Anais è l’esito pervasivo spiegato in seguito da Michel Foucault in Sorvegliare e punire, il potere invisibile e subdolo inferto al soggetto sotto osservazione. La rabbia che si respira all’interno del comprensorio coercitivo in cui vivrà Anais è, per intensità, la stessa con cui si sutura le ferite, questa sgangherata e poetica quindicenne a cui capita qualsiasi genere di nefandezza.

«Sono cresciuta dentro il sistema dell’assistenza sociale anche io per sedici anni – dice Jenni Fagan, raggiunta per qualche domanda – quindi ho voluto creare un’opera di letteratura che potesse beneficiare di alcune delle verità della mia esperienza diretta e vissuta». E se il punto di verità è presente, in tutto il testo, si intuisce quanta fatica abbia impiegato l’autrice a scriverlo. «Non è stato semplice – prosegue Fagan -, per alcuni mesi ci lavoravo dodici ore al giorno, l’ho riscritto per un altro anno, in terza persona e in inglese. Eppure non mi corrispondeva, allora l’ho tagliato a metà, ho scelto la prima persona e di comporlo in scozzese. In quel momento, oltre lo strutturalismo e la lettura di Foucault, mi interessava l’idea di governance e la vita dentro le istituzioni totali».

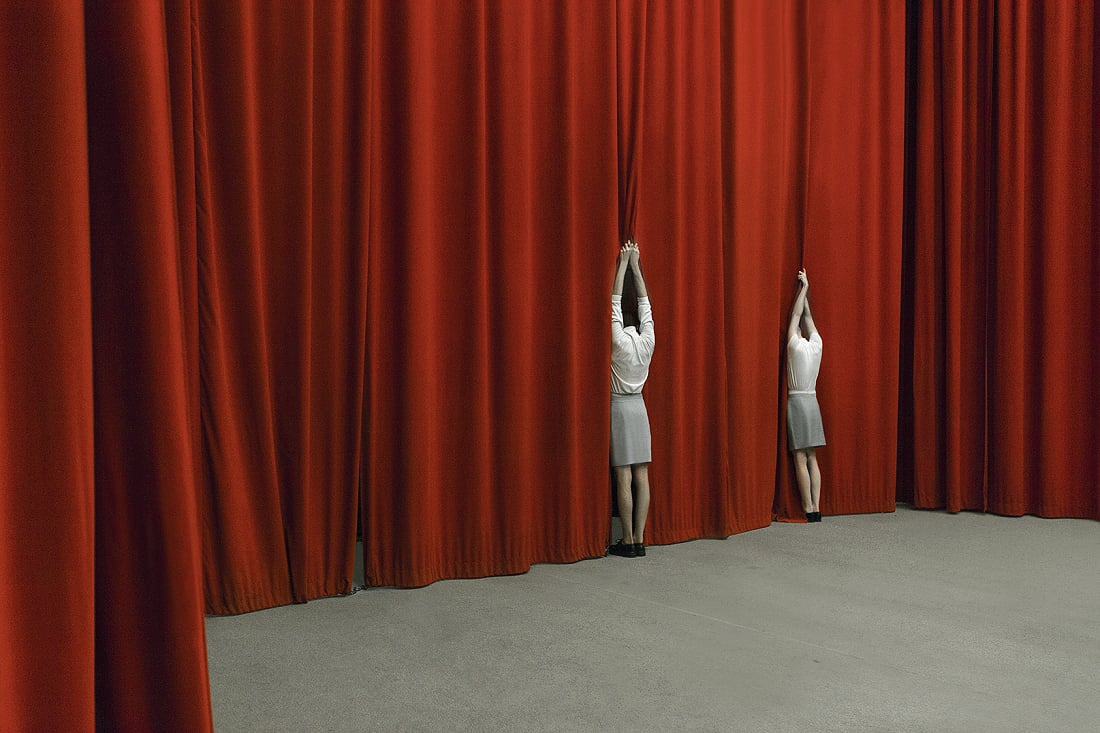

L’INCUBO prende forma dunque, non c’è nessun Grande fratello ma l’inettitudine che presume di disciplinare il circostante, l’edificio è enorme e a forma di ferro di cavallo, all’ultimo piano sei porte nere chiuse a chiave, qualcuna bianca resta invece aperta, altrettanto nei corridoi inferiori. Una volta le camere erano delle celle, chi le abitava non poteva guardarsi l’uno con l’altro ma restava sotto lo sguardo invasivo capace di vedere chiunque. Esattamente al centro della costruzione vi è la torre di guardia da cui si ha una visione totalizzante di ogni singolo angolo. L’esperimento non è solo Anais, sono allora tutti quelli che vengono deportati lì dentro, in alcuni casi senza accuse formali; nonostante la giovane età, fra loro c’è chi è considerato pazzo, chi si prostituisce, chi assume droghe, chi viene bullizzato o violentato, chi si umilia per avere un assorbente. E ci sono anche altri popoli dimenticati, certamente molti di quelli che hanno abitato il Novecento e che lo hanno liberato da una violenza controllante e tentacolare che si è moltiplicata a dismisura.

GUADAGNATOSI l’attenzione della critica e di una rivista prestigiosa come «Granta» insieme alla trasposizione cinematografica da parte della Sixteen Films di Ken Loach, Panopticon ha diverse altre letture che lo sottendono, basterà citare Trainspotting di Irvine Welsh e Ingannevole è il cuore più di ogni cosa di J.T. Leroy. Eppure, nonostante il linguaggio della ferocia che a tratti sembra sfinire chi legge, Jenni Fagan riesce anche a donare alla sua comunità di ultimi, marginali ed espulsi da ogni consesso sociale, una stramba visione di grazia. Loro così osservati e al contempo inguardabili, sollevano gli occhi e si accorgono che il cielo è sterminato.

LA DISOBBEDIENZA e l’irregolarità di Anais, il presentimento che non possa avere un avvenire praticabile, fa da contrappunto alla «pubblica sicurezza» di uno «stato di polizia permanente» che decide delle vite altrui. «Alcuni di loro, dei ragazzi e delle ragazze che vivono con lei, hanno però la possibilità di un futuro. Ho scelto personaggi adolescenti proprio perché sono la rappresentazione più interessante di come le persone reali possano vivere con coraggio e intelligenza, arguzia e umanità – in un mondo molto brutale». La società del controllo che racconta Jenni Fagan è tanto punitiva quanto invischiante, tanto paranoica quanto allo sbando; «è il presente a essere un panopticon. Ci mette sotto osservazione con metodi che hanno costruito un sistema disfunzionale. Dovremmo affrontare il problema apertamente».

CONVINTA di essere stata creata dalla collisione con un batterio, Anais non è certo una tipetta composta di «zucchero, spezie e cose deliziose» come tutte le bambine, piuttosto evapora, rimpicciolisce, precipita e sparisce, come una Alice al contrario. «Ma non prova orrore senza meraviglia – specifica la scrittrice -, ha una grande quantità di meraviglia e immaginazione. È catturata dalla bellezza del mondo mentre è realista circa i suoi difetti. Desidera essere trattata come un essere umano e non un oggetto eccentrico per sollevare chi dovrebbe avere responsabilità nei suoi riguardi. Vorrebbe lasciare il sistema di assistenza sociale e raggiungere l’autonomia. Desidera un posto nel mondo in cui possa diventare ciò che vuole essere, non solo la persona che il sistema e la società insinuano».