Come il tratto che contraddistingue da sempre le sue opere, anche la lunga indagine che Amos Gitai ha dedicato all’uccisione del primo ministro israeliano Yitzhak Rabin assomiglia ad un ostentato piano sequenza, in grado di catturare senza apparente contraddizione, o proprio in virtù della loro natura irriducibile, tutti gli elementi della scena. Rabin cadde il 4 novembre del 1995 a Tel Aviv, al termine di un comizio in difesa della pace, sotto i colpi di un giovane colono estremista, Ygal Amir. La sua scomparsa aprì la strada all’affermazione della destra nazionalista e religiosa e la chiuse alla possibilità di un dialogo costruttivo nella prospettiva di una pace giusta con i palestinesi, processo in cui il politico laburista si era impegnato in prima persona – e proprio per questo fu ucciso – siglando nel 1993 gli accordi di Oslo con il leader dell’Olp Yasser Arafat; entrambi saranno insigniti l’anno successivo del Nobel per la pace.

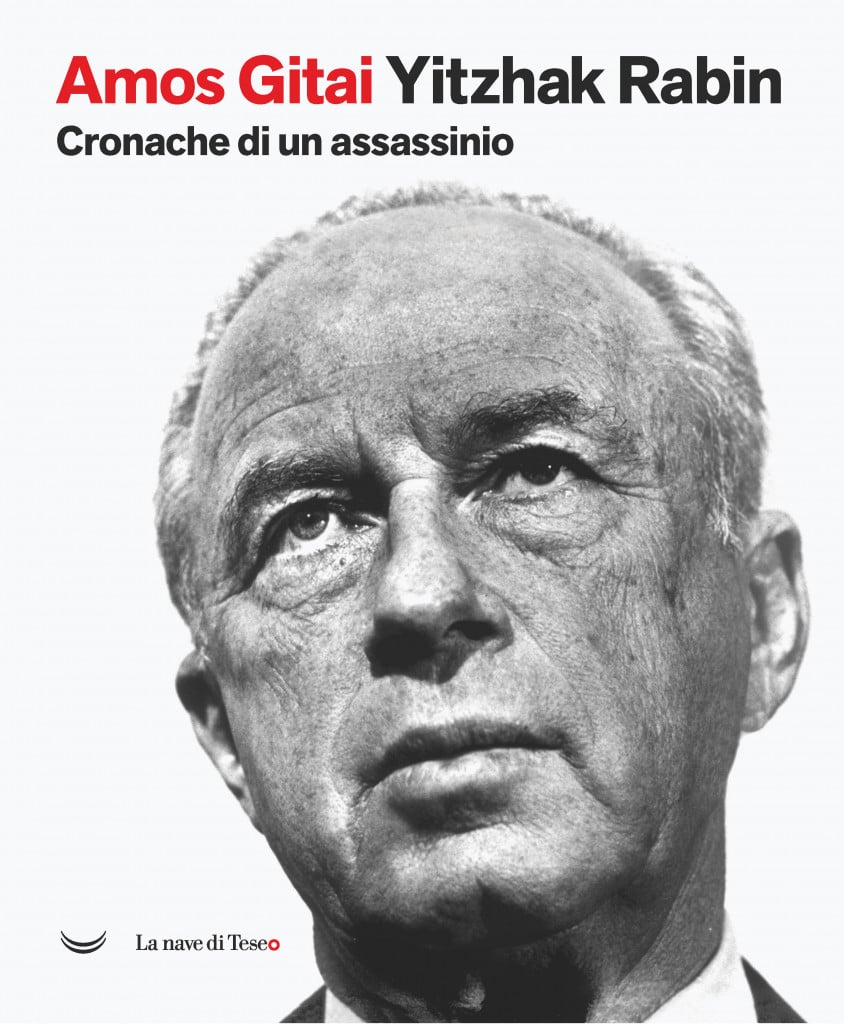

I VENTICINQUE ANNI trascorsi da quella tragedia non hanno mutato la prospettiva dello sguardo di Amos Gitai, ne hanno piuttosto affinato ulteriormente le lenti critiche, messo a punto in modo ancora più esplicito l’orizzonte all’interno del quale si iscrive quella che lo stesso regista israeliano definisce come la «strategia cinematografica, teatrale e museale» che ha sviluppato intorno alla figura e all’omicidio di Rabin. L’esito, necessariamente solo momentaneo di questo percorso è raccolto in Yitzhak Rabin. Cronache di un assassinio che La nave di Teseo propone ora nella bella traduzione di Raffaella Patriarca (pp. 240, euro 30). Il libro ripercorre l’ispirazione e gli snodi dell’«opera Rabin», la serie di lavori dedicati da Gitai all’argomento fin dal 1994 e che sembra costituire una sorta di percorso interno, ad un tempo intimo e assolutamente politico, come spesso solo la drammaturgia riesce ad essere, nel più vasto corpus narrativo del regista, tanto da racchiuderne non solo alcuni dei segni distintivi, ma, si sarebbe portati a credere, anche tutta la determinazione e l’urgenza del racconto.

GITAI STESSO AFFIDA a due poemi, intorno a cui si muove il volume che si compone anche dei testi di critici, storici e dei suoi più stretti collaboratori, il senso ultimo di questo intimo procedere che lo interroga a più livelli ad ogni passo. «Rabin era un generale e io sono solo un architetto, figlio di architetto, padre di architetto, costruttore di film. Sono probabilmente le normali relazioni tra una figura che plasmava la realtà e un’altra che modella la memoria», scrive il regista in Mi sono seduto alla scrivania per cercare di scrivere su Rabin.

Ciò che si svolge davanti e dietro alla macchina da presa sembra perciò indagare le tracce che quell’atto sta lasciando nel suo stesso compiersi. Accanto al gesto affettuoso, all’emozione, alla paura, emerge ciò che lo storico israeliano Ouzi Elyada definisce come la costante «proprietà riflessiva» della storia per immagini proposta da Gitai. E, come aggiunge il critico Antoine de Baecque, a lungo firma di Libération, è il concetto di «luogo della memoria», preso in prestito da Pierre Nora, a permettere di «analizzare la “contro-storia” collocata dal regista nei luoghi che gli sono cari, come se, in un immaginario israeliano particolarmente attento agli spazi della memoria, Amos Gitai forgiasse una sua propria architettura della memoria, sempre critica nei confronti della storia ufficiale del suo Paese».

NEL VOLUME SCORRONO le immagini e il significato dei lavori cinematografici, a partire dai quattro documentari riuniti sotto al titolo di Give Peace a Chance che raccontano gli sforzi compiuti dal governo Rabin nella costruzione di un dialogo costruttivo con i palestinesi. Si passa quindi a The Arena of Murder, il film girato attraverso Israele all’indomani dell’assassinio del premier e che testimonia dell’emozione di un Paese ferito – ai funerali di Rabin parteciparono circa un milione di persone – ma allo stesso tempo profondamente diviso e dove i segnali della minaccia rappresentata dall’estrema destra erano già evidenti.

L’approdo, parziale, arriva con Rabin, the last day, una nuova pellicola che nel 2015, a vent’anni esatti dalla tragedia torna ad indagare sulla vicenda, mettendo insieme immagini di repertorio e «fiction» per dare voce ai molti interrogativi rimasti ancora senza risposta, a partire dalle responsabilità dei politici nazionalisti, primi fra tutti quel Benjamin Netanyahu che sarebbe diventato Primo ministro dopo l’uccisione di Rabin, che avevano più volte indicato alle piazze degli estremisti proprio Rabin come un simbolo da eliminare.

Decine di ore di girato, centinaia di interviste, un’indagine che in parte si sovrappone a quella svolta sull’accaduto dalla Commissione d’inchiesta ufficiale che sceglierà però di non approfondire «la cultura dell’odio» che aveva condotto a quell’omicidio, malgrado proprio a Gitai il giudice Meir Shamgar, alla guida della Commissione, spiegherà l’«obbligo» per la società israeliana di procedere ad una profonda «introspezione» riguardo a quanto è accaduto.

PER IL REGISTA ISRAELIANO si tratta però solo di una parte del lavoro d’inchiesta svolto intorno alla figura di Rabin e alla sua tragica fine. Vanno infatti ricordate anche un’opera teatrale, delle mostre – una delle quali legata all’uscita di Rabin, the last day è passata anche per il Maxxi di Roma nel 2016 – e un’altra, dal titolo Yitzhak Rabin/Amos Gitai, allestita presso la Bibliothèque nationale de France di Parigi è stata accompagnata dalla donazione all’istituzione francese da parte di Gitai dell’enorme massa di documenti, oltre 30mila tra immagini, girato e testi che costituiscono l’insieme dell’«opera Rabin».

COME IN BUONA PARTE dell’itinerario d’autore del regista, anche il sogno incarnato da Rabin e il suo rapido e tragico tramonto si intreccia con quesiti che riguardano l’intera vicenda storica israeliana. Gitai ricorda come Rabin avesse parlato apertamente del ruolo svolto nel 1948 come ufficiale dell’esercito che cacciò i palestinesi dalle loro case, spiegando come il solo fatto di averlo ammesso creava le condizioni per la fiducia necessaria al dialogo, Allo stesso modo, evoca due donne, Rosa della famiglia Rabin e Esther della propria che sventolavano la bandiera rossa il primo maggio e immaginavano la nascente Israele intrecciata ai miti di un socialismo umanista che si affermava attraverso i kibbutz.

Un percorso simile a quello che Gitai ha compiuto alcuni anni fa ricostruendo in un volume attraverso la corrispondenza di sua madre, Efratia Gitai (Storia di una famiglia ebrea, Bompiani, 2012), il senso di una scommessa, la portata di un’utopia che si è misurata tra mille contraddizioni con la rudezza della realtà. Il punto, scrive Gitai, è che l’omicidio di Rabin ha per molti versi rappresentato la fine definitiva di un percorso, di un processo storico verrebbe da dire. E l’orribile realtà che è sotto gli occhi di tutti sta lì a dimostrarlo. Bisogna perciò continuare ad interrogarsi, «affinché nessuno dimentichi. E ognuno di questi atti, a modo suo, diventi un gesto civile di conservazione e archiviazione dei ricordi».