Nella sua Storia culturale della canzone italiana Jacopo Tomatis riporta gli scambi epistolari attraverso i quali vengono selezionati i partecipanti alla prima edizione del Premio Tenco (1974). Scrive in quei giorni Enrico De Angelis: «Non ho voluto inserire i nomi di alcuni cantautori molto noti come Lucio Battisti, Adriano Celentano, Tony Renis, Don Backy, Fred Bongusto, Memo Remigi, perché ritengo che la loro produzione non risponda a quelle esigenze di validità artistica, di sincerità e di purezza che noi invece chiediamo alla canzone». Dal Club Tenco di Venezia gli fanno eco: «Rifiutiamo la partecipazione di Lucio Battisti perché riteniamo prive di contenuto le canzoni che interpreta, e perché il suo lavoro di “cantautore” si limita a musicare testi firmati da un paroliere di professione, Mogol [cerchiato a penna, nda]».

Battisti non è un cantautore perché scrive solo la musica (ma Bindi e il primo Dalla, allora?); non suona come un cantautore; è troppo popolare, troppo commerciale, troppo legato a Mogol e alla sua Linea Verde (e di lì a poco sarà anche accusato di essere fascista). E così, come Claudio Villa dieci anni prima, viene ripudiato dal nuovo canone della canzone d’autore attraverso una strategia di esclusione fondata su una nuova ideologia di autorialità impegnata e ostile al mercato. Battisti, conclude Tomatis, «è il punto critico che definisce il canone stesso, che stabilisce dei confini fra l’autentico richiesto ai cantautori e il commerciale della musica di consumo».

DOPO CINQUANT’ANNI, metà dei quali passati in sua assenza, la scomunica vige ancora. Eppure il doppio anniversario di quest’anno ha segnalato una certa voglia di redenzione, espressa da alcune recenti pubblicazioni sull’artista di Poggio Bustone. La cui legittimazione, forse, serve anche a riabilitare parte del suo pubblico.

Pur muovendo dai territori della biografia d’artista, Ernesto Assante (Lucio Battisti, Mondadori) ha il merito di ricontestualizzare l’avventura battistiana nel solco storico-musicale dei trent’anni che la accolsero, sparigliando i canoni nel proclamare che Lucio non fu cantautore ma esponente di un rock europeo, «non più angloamericano». L’autore, poi, sottolinea in diverse pagine «gli echi delle letture legate alla spiritualità, alla filosofia, alle culture orientali» e la svolta con Panella, abiura del cliché mogol-battistiano che fu cagione del ripudio: «Con Don Giovanni Battisti celebra la definitiva scomparsa del vecchio se stesso».L’elettronica e la metrica modificata, «l’impegno» dell’ascoltatore

DUE TEMI non certo episodici, che si rincorrono in un altro paio di volumi. Francesco Patrizi (Lo spleen di Lucio, Arcana) propone come da sottotitolo una Guida all’ascolto dei dischi bianchi di Lucio Battisti e Pasquale Panella. Non semplici album ma «capitoli di una riflessione critica» che scioglie le petrarchesche bionde trecce per mano di Baudelaire, Joyce, Hölderlin e Lévinas: non abbastanza, comunque, per garantire l’accesso all’Olimpo della canzone d’autore. Si rimarca allora il Battisti che non vuole più essere commerciale né popolare, che esige dall’ascoltatore lo stesso impegno richiesto all’autore. «Esorcizzare l’io mogoliano» scrive Patrizi, soffermandosi anch’egli sulla crescita intellettuale di un uomo che se prima dei quarant’anni non aveva in casa «neanche un libro» ora è «un lettore onnivoro che spazia dalla psicologia alla letteratura e a cinquant’anni si iscrive a Matematica». Lo stesso che in una libreria di Rimini sfoglia in incognito Verità e Metodo di Hans Georg Gadamer, destinato a segnare i testi di E già, solitario disco del 1982.

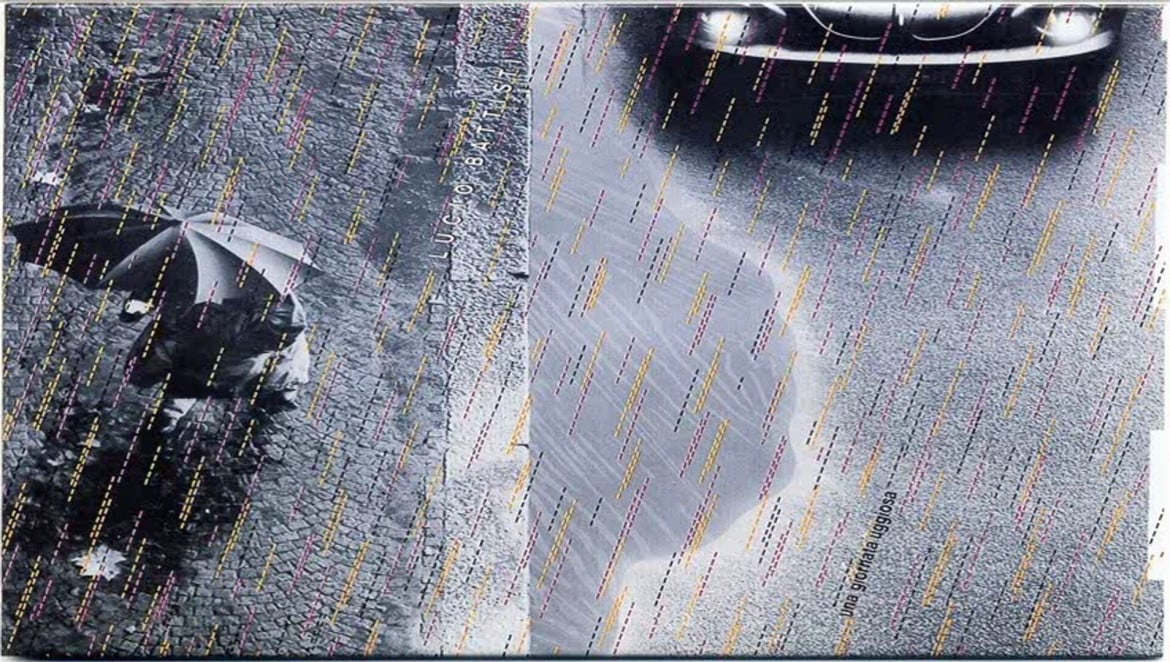

Da quella libreria romagnola inizia il racconto di Donato Zoppo, eminenza battistiana che a quel trascurato ma finalmente autobiografico album di mezzo dedica un’intera monografia, Lucio Battisti – Scrivi il tuo nome su qualcosa che vale (Aliberti), partendo da un simile assunto: se il primo Battisti ha cantato «vita e vite di Mogol, contribuendo a generare un’idea di canzone ombra», quello che con ogni probabilità si cela dietro la firma Velezia è un artista rinnovato, finalmente cantautore e non più commerciale, che anzi rifiuta ogni tipo di promozione mediatica «appioppando gestacci ai fotografi e parolacce agli eccitati mastini col disco sottobraccio».

E NEL DECENNIO dell’allontanamento, «del deflusso di battistianità», Mogol è ancora fermo lì, alla narrazione del privato, fedele alla Linea Verde pacifista, ecologica, ma non conflittuale né problematica. Un distacco, quello tra i due ex amici, destinato a inasprirsi anche dopo la morte del cantante, come dimostrano altri recentissimi scambi epistolari tra il paroliere e la vedova Battisti, dopo la sentenza della Corte d’Appello di Milano, che ha dato ragione a lei e a suo figlio nella causa contro Sony e — per interposta major — contro lo stesso Giulio Rapetti, presidente onorario della Siae schierata dalla parte della multinazionale.

Ma se la carta stampata riscrive l’artista, la tv continua a celebrare l’eroe nazionalpopolare, riesumando «l’io mogoliano» nel discusso docufilm Lucio per amico e contribuendo a perpetuare un dualismo che affligge non tanto il compianto cantante quanto il suo pubblico, o almeno la famigerata fazione dei battistiani anonimi. Il tutto mentre i tastemaker culturali, nuovi guardiani del canone, restano schierati dietro le barricate dei rispettivi generi, al confine tra autentico e commerciale, «in quell’attualità che pare vera».