Fu il primo ad avvertire, seppure confusamente, la stregata potenza delle Demoiselles d’Avignon, parlandone (maggio 1907) al compatriota tedesco Daniel-Henry Kahnweiler: «un tableau qui a l’air assyrien, quelque chose de tout à fait étrange». Fu anche il primo a dare uno statuto critico alla pittura del Doganiere Rousseau. Pur con questi meriti capitali, e il fascino aspro che emana dalla sua vicenda particolarissima, Wilhelm Uhde resta figura appartata, di cui ci si sbriga in poche righe negli annali dell’arte moderna, dove la citazione d’obbligo è riferita al destino condiviso con Kahnweiler allorché le autorità francesi, dopo la Grande Guerra, dispersero in asta le loro clamorose raccolte di impianto cubista, fatte oggetto «d’une mesure de sequestre de guerre».

Kahnweiler, il «mercante»

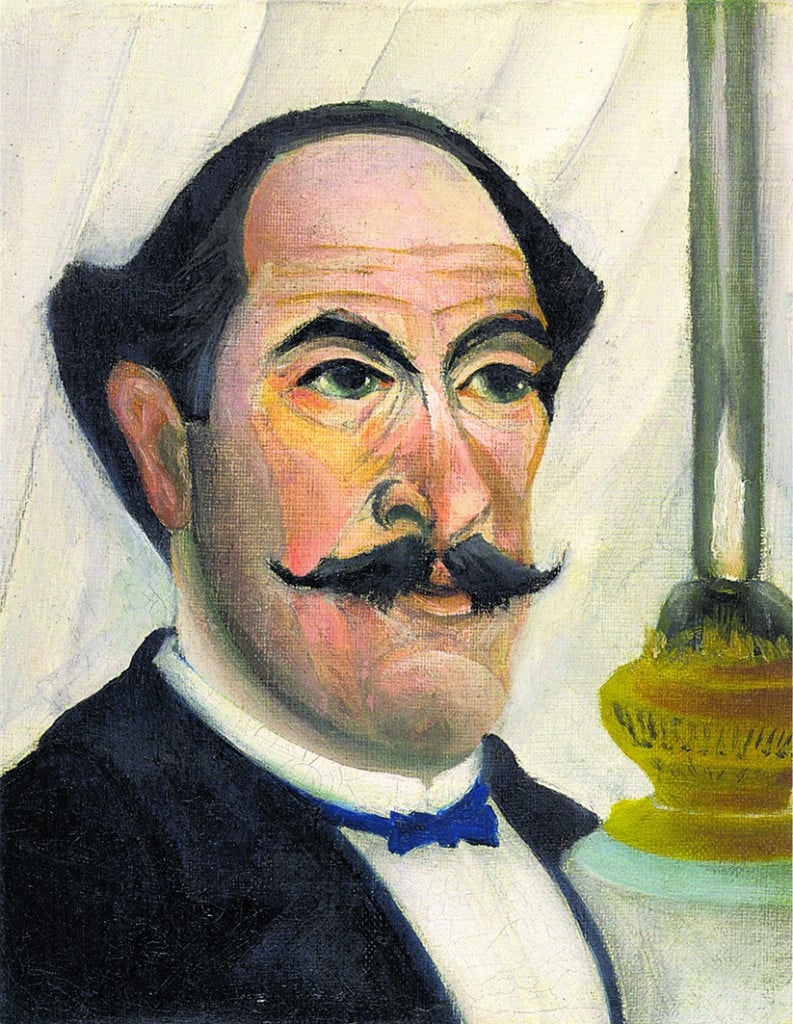

Fin da ragazzo Kahnweiler si era messo in testa di fare il marchand des tableaux, e lo diventò nei termini militanti che sappiamo: come immaginare, senza di lui, gli albori del cubismo? Uhde è personalità più sfuggente, dedita a un segreto in cui si riflette una luce appannata. Cosa fu? Un amatore, un mercante, un critico con propensioni filosofiche, un cercatore di avventure? Del suo collezionare non avrebbe mai detto, come il mercante Kahnweiler, che «si compone di ciò che il flutto lascia sulla riva»: desiderava il meglio, e combinato in un ordine ideale. Nel 1910 fu ritratto da Picasso in un celebre dipinto analitico, capolavoro aspro e spigoloso, che gli fu donato, ma avrebbe fatto carte false per possedere il Vollard, realizzato poco tempo prima, che giudicava superiore: il suo ritratto gli «piaceva molto», ma in quest’altro vedeva «la grandezza di un Rembrandt» – come Kahnweiler, Uhde aveva un culto per la Betsabea del Louvre.

Sulla puntualità referenziale delle sue memorie Da Bismarck a Picasso, uscite nel 1938, pesa uno iato. Bisogna leggere fra le pieghe di quella scrittura un po’ secca: sembra agire la Sehnsucht, categoria su cui Uhde fonda la sua visione polarizzata e straniera dell’arte moderna, da una parte Picasso, ascensionale, gotico, tedesco, dall’altra Braque, orizzontale, terrestre, francese. Anti-goethiano, intriso della lettura di Nietzsche e del sognatore Jean Paul, suo vero beniamino, egli è deciso a difendere l’autonomia dello spirito greco-tedesco, ma vede nel suo incontro con la tradizione romano-francese il costituirsi della grande cultura europea: al più alto grado nelle cattedrali gotiche dell’Île-de-France, che, all’opposto del «gallico» Êmile Male, leggeva come sublime forma di sincretismo. Tutto questo lo renderà inviso al regime nazista, che nel ’39, a 65 anni, lo spoglierà della cittadinanza. Nelle opere d’arte Uhde cerca il nucleo di verità oltre le apparenze, il supra verum: un platonismo che trova nel cubismo delle origini, con la sua tensione spasmodica a smembrare conoscitivamente l’oggetto, la forma perfetta.

Lo stesso mondo figurativo del Doganiere Rousseau, fuori dalle letture «ingenuiste», gli appare quale mistero, rimanda all’invisibile. Il discrimine posto da Uhde è ciò che egli definisce qualità: Rousseau ne testimonia, e una pittura di qualità non può essere ingenua. Nondimeno può rappresentare purezza di cuore: ma vedremo come l’insistere sulla ‘santità’ del Doganiere abbia costituito un limite nella lettura di Uhde.

È recente un discreto ritorno di attenzione verso questo irregolare prussiano ammaliato da Parigi, aristocratico dello spirito fra gli émigrés del café du Dôme, europeo se mai ce ne furono. Tre le occasioni: nel 2017-’18 la mostra a lui dedicata dal museo LaM di Villeneuve d’Ascq (Lille), titolo De Picasso à Séraphine. Wilhelm Udhe e les primitifs modernes; nel 2019 una tesi di dottorato, che piacerebbe leggere, autore Yves Guignard; e, attualmente in corso fino al 23 febbraio, nel Musée Maillol di Parigi, Du Douanier Rousseau à Séraphine Les grandes maîtres naïfs, a cura di Jeanne-Bathilde Lacourt e Àlex Susanna (catalogo Éditions Gallimard, euro 35,00).

Leggere l’avventura di Uhde a partire dalla fortuna dei «primitivi moderni» implica addentrarsi in un terreno mobile, in cui le categorie e le designazioni rischiano di sviare la comprensione di un fenomeno ben complesso. Se Cézanne affermava, in tutta verità, «sono il primitivo di un’arte nuova», nondimeno lo si può affermare, oggi lo sappiamo, per il Doganiere (cfr. il saggio Henri Rousseau et le modernisme di Carolyn Lanchner e William Rubin, pubblicato nel catalogo della mostra, 1985, di Parigi-New York). Eppure, nonostante scopra Rousseau (attraverso la contessa Berthe de Rose, madre di Robert Delaunay) nello stesso 1907 in cui rimane impressionato dalle Demoiselles, Uhde terrà sempre distinti i due universi, seppure, in virtù della qualità, entrambi partecipi, diciamo così, dell’Idea.

Il banchetto del 1908

Lo stesso Picasso, che amava i quadri del Doganiere, non si sottrasse all’ironia nei confronti del suo ‘candore’. Si sa del banchetto, tutto giocato sul filo dello sberleffo, che nel novembre 1908 la «bande à Picasso» organizzò in onore del vecchio pittore; si sa un po’ meno che Uhde, insieme a Delaunay, si rifiutò di partecipare, sospettando la farsa. Era anche irritato dai fratelli Stein, che «si credevano molto spiritosi» chiamando Rousseau «il Cézanne della povera gente»: nell’ottica di Uhde l’opera del Doganiere rappresentava, esattamente come quella di Picasso, qualcosa di terribilmente serio, la quintessenza della serietà morale. Ma se sottrasse quest’opera a tutti gli argomenti che muovevano al riso e alla degnazione per portarla al livello della più smagliante esperienza formale della modernità, il cubismo, non ne traeva che dovesse entrare di pieno diritto, come quella di Cézanne, nella sua genealogia: per Uhde, Rousseau non è un primitivo dei moderni, ma, tutt’altro dire, un primitivo moderno.

Ne è derivato ciò che insegna la mostra del Musée Maillol presentando, sulla traccia di una precisa tradizione espositiva, le opere di Rousseau insieme a quelle di coloro che all’inizio erano definiti, con spregio, «pittori della domenica», e che, proprio grazie a Uhde, hanno avuto il riconoscimento di maestri nel genere primitivo, o naïf: per restare a coloro che il critico tedesco raggrupperà, nella storica mostra del 1928 alla galerie des Quatre Chemins, sotto la sigla «peintres du Cœr Sacré», si tratta di Camille Bombois, Séraphine Louis, Louis Vivin, André Bauchant, René Rimbert (manca Émile Boyer). Spiegava Uhde in Picasso et la tradition française (1928, due anni prima la versione originale tedesca) che «Cœr Sacré» voleva indicare non solo la stretta relazione di alcuni di questi pittori con «la bianca e luminosa» basilica di Montmartre, ma anche, e soprattutto, il loro «amore semplice e modesto», il loro «cuore devoto e forte». Nel 1932, con la mostra da Bernheim-Jeune, Uhde espone le opere del gruppo accanto a quelle di Rousseau, dando corpo alla parentela: si convince, già nel titolo, per la dizione primitifs modernes.

Uhde aveva dovuto lasciare Parigi, drammaticamente, nel luglio 1914, per l’imminenza della guerra che, essendo lui di nazionalità tedesca, lo computava nel campo avverso. Seguirà il sequestro della collezione, con per esito la dispersione da Drouot nel maggio 1921: la presenza massiccia dei Braque (diciotto) e dei Picasso (quindici) documentava il suo impegno cubista d’anteguerra; i Rousseau erano cinque.

La scena iniziale del suo primo soggiorno parigino era stata – 1904 – sotto il segno dell’amico di vecchia data Erich Klossowski, pittore e futuro papà di Balthus (i cui esordi Uhde promuoverà), che va ad accoglierlo alla Gare du Nord. Esattamente vent’anni dopo, 1924, il ritorno a Parigi è distinto dalla presenza del venticinquenne Helmut Kolle, il pittore modernista tedesco con cui egli ha intrecciato una relazione d’amore che durerà fino alla morte prematura di questi, il 17 novembre 1931 – l’omosessualità di Uhde, ricordiamolo, era stata all’origine del matrimonio di copertura con la pittrice Sonia Terk, poi sposatasi con Robert Delauny. La prima notte parigina Wilhelm e Helmut la trascorrono nella terrazza di quel café Américain nei grands boulevards «dove io avevo l’abitudine di prendere il mio aperitivo prima della guerra».

Ma tutto è cambiato. La scena artistica su cui Uhde aveva costruito il suo credo gli appare intossicata da un forma di intellettualismo che è lo specchio, a suo vedere, della crisi dei valori borghesi seguita alla grande carneficina. Con tutto l’amore, non si sente neanche di aderire alle diversioni dei suoi antichi pupilli, Picasso e Braque. E il surrealismo – che pure si richiama, con Breton, all’arte del Doganiere – gli appare fenomeno surrettizio, letterario. Così, cercando nuove sorgenti di veracità e di purezza, incrocia l’esperienza di oscure personalità che rinnovano in lui, a volte oltre i loro meriti, l’incanto già provato dinanzi alla pittura di Rousseau. Riannodando nella sua autobiografia i ricordi di questa scoperta, Uhde indulge nel gusto del romanzesco e del colore d’ambiente: seguiamolo.

Folgorazione a Senlis

Bisogna partire dalla ‘folgorazione figurativa’ già subita, estate 1912, nella cittadina medioevale di Senlis, vicino Chantilly, dov’è andato a trascorrere un periodo di riposo. A casa dei suoi affittuari, posata su una sedia, gli «mozza il fiato» una natura morta di mele che, realizzata «in una bella pasta consistente», «avrebbe potuto dipingere il giovane Cézanne». E invece Uhde viene a sapere che è stata dipinta dalla domestica a lui assegnata: Séraphine Louis. Acquista tutta la sua produzione: un insieme scomparso durante la guerra. Nell’ottobre 1927, tornato a Senlis, riallaccia il filo spezzato, con un investimento nuovo sulla grande singolarità di questo flaubertiano «cuore semplice», totalmente dedito alla pittura così come a un’immagine della Vergine dinanzi alla quale, giorno e notte, fa ardere una lampada nel suo rozzo stanzino. Dopo il primo soggiorno, davanti ai tableaux di Séraphine, un amico parigino aveva esclamato: «a che scopo continuare a dipingere se una donna incolta può realizzare delle opere così potenti». La frase condensa, concettualmente, il problema dei «primitivi moderni». Di fatto, Séraphine non ha fonti di ispirazione: si è ipotizzato che, eccitabile, visionaria, possa aver tratto spunti e motivi dalle fiammeggianti vetrate gotiche delle chiese di Senlis. In grandi tele o tavole dipinge solo nature morte. Nella sua ossessione ornamentale, favorita dal debole per i ritmi sinuosi delle foglie, «sulle quali si aprono occhi e si disegnano labbra» (Jacques Lassaigne), sembra tendere la mano lungo i secoli alle più elette manifestazioni dell’arte persiana.

Meno ‘fatale’ l’incontro di Uhde con Bombois, Vivin, Bauchant, i tre pittori che, insieme a Rousseau e Séraphine, compongono Fünf primitive Meister, lo studio riassuntivo da lui licenziato nel 1947, poco prima di morire. Come gli altri due, anch’essi sono pittori autodidatti, che hanno dovuto sbrigliare la loro vocazione dalle costrizioni di una vita parallela, fatta di lavoro ordinario. Parallela? È più complicato. Per esempio, a proposito del «piccolo funzionario» Rousseau, la nostra Carla Lonzi ha spiegato bene come in lui il bisogno assoluto di integrazione nel mondo, che era del resto alla base della sua celebre mitomania, contribuisse a invenzioni «in cui magia e banalità finiscono per coincidere». Nei maestri naïfs la forma in cui si realizza l’ideale poetico è difficilmente districabile dalla pesanteur della condizione sociale, che li accompagna in genere per lunghi anni (quasi tutti si rivelano tardi), e che sembra funzionare come propellente immaginativo ben più che nell’arte accademica o di avanguardia.

Le betulle di Perugino

Nel 1924, in una viuzza di Montmartre, presso il mercante Mathot, Uhde scopre Bombois, la pulizia dei suoi ritagli prospettici (è il più ‘costumato’ del gruppo), la sua mano «tenera, ferma, e calma». Il critico istituisce confronti ‘alti’, con Corot e Degas, e perfino con le betulle di Perugino – i giovanili soggiorni nella Firenze berensoniana avevano instillato in Uhde l’amore per l’arte del Quattrocento italiano, su cui modellò, in parte, il suo pensiero estetico. Uomo vigoroso dai mille mestieri, Bombois è l’unico fra gli ‘ingenui’ di Francia a misurarsi con il nudo di donna, che descrive secondo ardite resezioni. Aveva lavorato nei circhi ambulanti, di qui opere di meravigliata bêtise, per strappare un sorriso nelle cucine della classe operaia o della borghesia minima.

La relazione che Uhde stabilisce con l’universo di Vivin, scoperto ugualmente da Mathot, è di tipo più esistenziale. Attirato dalle concordanze biografiche con la vita di «grande solitario» del Doganiere Rousseau, il tedesco mette sul piatto, sembra, una posta troppa alta, a fronte della qualità dell’artista: è il prezzo che paga alla sua foga di amateur, ma anche una garanzia assoluta di indipendenza di giudizio. Nell’appartamento montmartrois del piccolo funzionario delle poste Vivin, «senza sole né speranza, pieno di aria viziata, di banalità e di tristezza», le sue vedute parigine – gli edifici, un tessuto fittissimo di linee filiformi – gli appaiono a prima vista «dei paesaggi illustrativi come i progetti degli architetti o le vecchie immagini di un panorama». Ma subito dopo, dietro l’apparente oggettività di quelle facciate costruite ossessivamente mattone su mattone, si spalanca al suo sentire l’«incerto», il «mistero» (sembra la descrizione di un’acquaforte di Meryon o di un racconto di E.T.A. Hoffmann). Uhde ripensa a quando il doganiere-pittore, nella sua stanza in rue Perrel, nel modesto quartiere di Plaisance, doveva «aprire la finestra, tanto era oppresso nel dipingere la sua foresta vergine». Se abbandona i soggetti urbani, la sua attività di ‘muratore’, per volgersi ad altri generi, Vivin, quasi sempre, torna a essere un anonimo pittore popolare, senza stile né vigore: per esprimersi, i maestri naïfs hanno bisogno del ‘pallino’, che vuol dire concentrazione quasi patologica, se non apotropaica, sui riferimenti figurali del loro mondo, chiuso, sbarrato a richiami esterni.

Infine Bauchant: e qui torna, nel modo più impegnato, il problema della transizione dal Primitivo al Moderno, e viceversa. Meno interessato al processo della forma e più all’espressione come destino, Uhde, abbiamo visto, tiene distinti i campi, evita di considerare l’arte di Rousseau all’unisono con il cubismo. Prima della guerra, via Delaunay, Kandinsky si era entusiasmato del Doganiere, aveva letto la monografia (1911) di Uhde, che gli aveva anche prestato un’opera per la mostra monacense del Blaue Reiter, 1911-’12: un tentativo di annessione programmatica, insomma, estraneo alla sensibilità del critico tedesco. Anche nel caso di Bauchant entrano in ballo due figure-chiave del Moderno, Le Corbusier e Amédée Ozenfant, i quali scoprono il giardiniere-pittore al Salon d’Automne del 1921 e subito l’anno dopo lo ‘giocano’, con un articolo elogiativo del solo Ozenfant (pseudonimo De Fayet), nel perimetro dell’«Esprit nouveau», la rivista da loro fondata nel 1920.

La critica radicale dei due contro le diversioni decorative e cerebrali dell’arte cubista, che aveva dato luogo al Purismo, ha a che fare con la loro adozione della pittura di Bauchant, «d’une élégante, fine et charmante gaucherie». Nella scoperta di Bauchant, Uhde, unico caso, giunge in seconda battuta, quando incrocia i suoi dipinti nella galleria (aperta dal ’24) di Jeanne Bucher, protagonista del lancio commerciale entre-deux-guerres dell’arte naïf, che lascerà poi il testimone, per il dopoguerra, a Dina Vierny. Alla Vierny, già modella di Aristide Maillol e sua esecutrice testamentaria, fa capo la nascita, nel 1995, del Musée Maillol (sito nell’hôtel Bouchardon), istituzione che, ultimo caso la mostra odierna, si è incaricata di tenere vivo l’interesse verso Rousseau, eredi, epigoni.

Le perle del musée Condé

A Uhde, sempre in cerca dell’Idea, sarebbe forse piaciuta la descrizione di Bauchant, a firma Pierre Courthion, come pittore «della Creazione fino al mattino del sesto giorno». Se si appassionò ai naïfs contro le compromissioni estetiche degli anni venti, li volle separati, senza interferenze con il fronte avanzato della ricerca. La sua lettura si inscrive piuttosto nel moto di riscoperta dei ‘primitivi’ del Quattrocento, fiorentini o – sulla traccia della epocale mostra parigina del 1904 – francesi. Frequentando Chantilly già prima della guerra (ci si installò poi, nel 1926, insieme a Kolle e a sua sorella Anne-Marie), Uhde non rimase insensibile alle perle ‘primitive’ del Musée Condé: le miniature dei fratelli Limbourg «sono affini a Rousseau per spirito e forma espressiva».

Nel 1937 la corrente dei primitivi moderni fu clamorosamente ratificata dalla esposizione Maîtres populaires de la réalité. Organizzata al Petit Palais dal «conservatore d’avanguardia» Andry-Farcy, fin dall’intestazione essa cercava un riscontro nella tradizione, cioè i «pittori della realtà» del Seicento francese, riscoperti tre anni prima nella celebre kermesse – la star, Georges de La Tour – curata da Paul Jamot e Charles Sterling. Oggi è chiaro che la nozione di «realismo» è del tutto inconciliabile con l’esperienza dei primitivi moderni, ma già allora Wilhelm Uhde, platonico tedesco, la rigettò senza mezzi termini: in nome della sua inossidabile fedeltà al mondo ‘ulteriore’, al «cuore umano che Jean Paul chiama la rifrazione del sole».