Si dice che uno strano clima preceda la catastrofe. E che non si avverta soltanto nell’aria ma che sia presentito anche nei cuori dei nati sotto l’influsso astrale di Saturno, i soli, stando a quanto raccontato da Marsilio Ficino che conosceva da vicino i morsi della Malinconia, a cui sono rivelati i misteri della terra. Il 6 febbraio del 1783, nel cuore della notte, Goethe svegliò il suo cameriere per chiedergli se non avesse visto nulla di strano in cielo. Questi rispose di no. Il poeta allora riprese dicendo: «Ascolta, noi siamo in momento solenne; e in questo istante v’è stato, o sta per esserci, un terremoto».

È da questo episodio, conosciuto come terremoto di Messina, riportato da Johann Peter Eckermann nel libro Conversazioni con Goethe, che comincia Atlante 1783 di Maria Giovanna Cicciari, progetto presentato nella sezione SIC@SIC, la selezione dei corti italiani della Settimana Internazionale della Critica. La regista, dopo i precedenti In nessun luogo resta (2012) e Hyperion (2014), prosegue a indagare le possibilità di un cinema pensato come dispositivo memoriale, «membrana» permeabile in cui passato e presente si toccano, dando così modo a suggestioni lontane di riaffacciarsi sotto forma di immagini perdute, insorgenze di visioni ritrovate: un filo sottile tiene infatti uniti il ricordo della preveggenza di Goethe con le immagini di un gruppo di persone che, da qualche tempo, si ritrova, nei dintorni di Oppido Mamertina, a pregare insieme con il viso rivolto verso il sole. Così, come scrive Giorgio Agamben, ciò «che sembrava in sé conchiuso e inaccessibile, si rimette, per noi, in movimento».

Cicciari guarda agli squarci rimasti incisi su quella parte di territorio colpita e ridisegnata dal terremoto come a cicatrici da mappare per ritrovare nel paesaggio attuale tracce concrete di ciò che è stato.

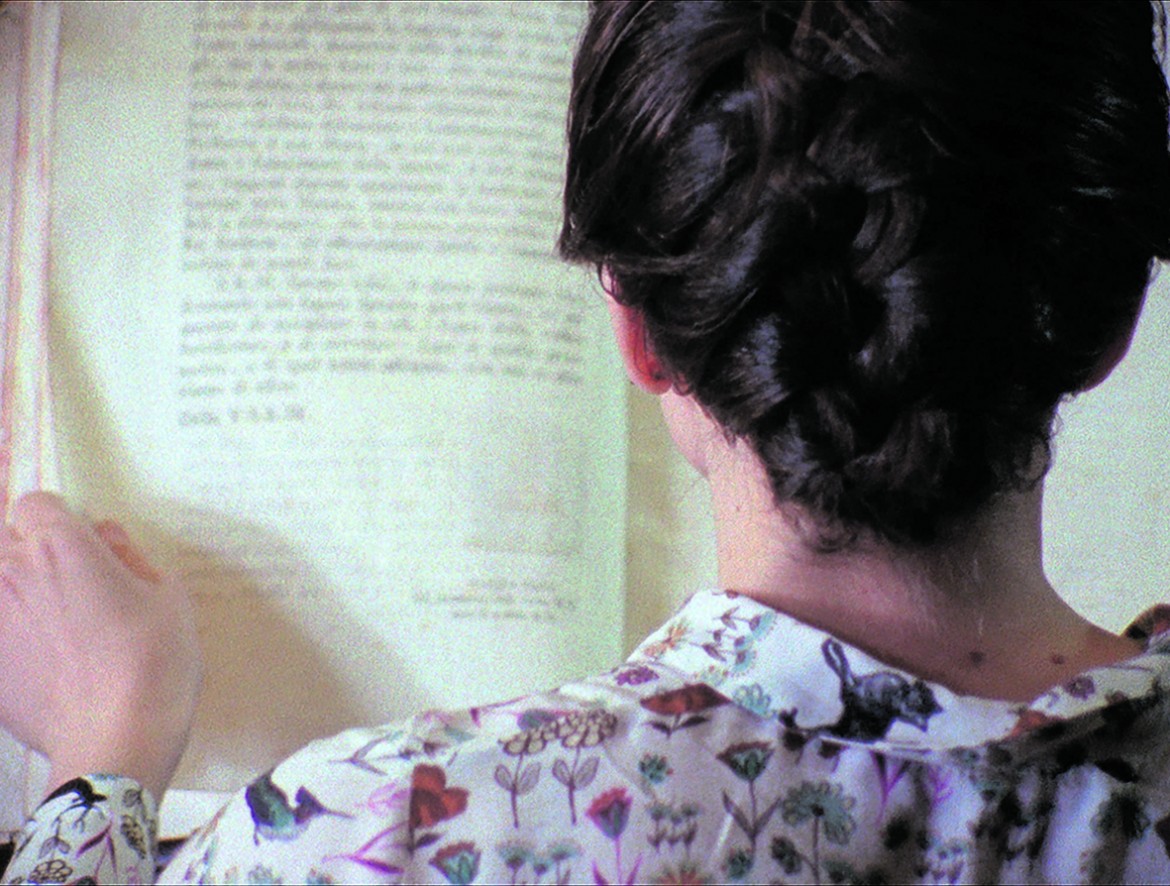

È il presentificarsi delle memoria, delle cronache, redatte dagli studiosi dell’epoca, che resero conto, a Ferdinando IV di Borbone, dei danni del sisma; il rinvenire nell’oggi delle narrazioni di ieri: e difatti Atlante 1783 si apre in quell’unico luogo dove si può avverare questo cortocircuito temporale, nella biblioteca (la Federico II di Napoli) scrigno di memorie a cui la regista sente di dover ritornare (e i lavori precedenti, prima elencati, danno spessore a questa suggestione). Dalla geografia immaginaria di Hyperion (che si ispirava alla Grecia raccontata da Hölderlin: uno spazio mai visto, ma soltanto letto; collocato nel limbo tra realtà e finzione) si passa ora alle ferite concrete del contesto reale: una ricerca che, in entrambi i casi, si rivela però possibile soltanto compiendo un movimento di assimilazione e di confronto con il passato.

Visioni che si fondono e confondono, proprio come succede in un altro dei corti della sezione: Notturno di Fatima Bianchi dove un gruppo di donne cieche, parla e si racconta, facendo affiorare il proprio modo di «vedere» attraverso la memoria sensoriale, la propria percezione della realtà, il loro modo di mettersi in relazione con lo spazio e con il tempo. Non ci è dato vedere i loro volti.

La regista ha infatti preferito non filmare le donne coinvolte nel progetto ma limitarsi a registrarne la voce, cosa avvenuta nel corso di sessioni di lavoro svoltesi in una condizione di totale oscurità («In tutte queste situazioni ero l’unica vedente, ma non vedevo nulla a parte il lampeggiare rosso del registratore»).

Del resto è possibile costruire un rapporto di «prossimità» soltanto partendo da un gesto di reciproca generosità. L’immagine che nasce dev’essere quindi una zona di contatto («Ho provato a avvicinarmi a queste donne, al loro modo di vedere, di sentire, sognare e di vivere. Mi sono fatta guidare dalle loro voci»). Come spiegava Lynch nel corso di un’intervista, «il nero possiede profondità. È come una piccola apertura: ci si entra, e dato che l’oscurità permane, la mente si distende, e una quantità di cose che accadono lì dentro divengono manifeste».

Ecco, Fatima Bianchi si muove in questa direzione: in diversi momenti di Notturno la luce e il visibile appaiono come un’eccezione all’interno del buio che domina sullo schermo; a tratti fatichiamo a riconoscere spazi, figure e oggetti. Fasci di luce circoscritti irrompono d’improvviso e strappano porzioni di quadro all’oscurità prevalente.

È la stessa regista che, a proposito della propria idea di cinema, parla di «elementi misteriosi, immagini che non si spiegano, momenti di particolare intensità in cui avverti qualcosa mutare o non appartenere alle regole più elementari a cui siamo abituati». Un’idea di cinema non poi così lontana da quanto espresso da Merleau-Ponty a proposito della pittura, che «pura o impura, figurativa o non figurativa non celebra mai altro enigma che quello della visibilità».