L’assenza di contatto fisico, l’immersione digitale a cui ci costringe l’attuale emergenza sanitaria, sembra a un primo sguardo portare a compimento la spesso pronosticata scomparsa dei corpi della scena pubblica. Ma è davvero così? Oppure questa è un’illusione ottica? Uno degli effetti dell’epidemia è in realtà quello, opposto, di trascinare i corpi reali, in carne ed ossa, fuori dal cono d’ombra a cui parevano destinati dai processi di smaterializzazione in corso nella società e nell’economia degli ultimi decenni.

Fenomeni come l’informatizzazione, la finanziarizzazione, il trionfo della produzione immateriale hanno fortemente ridotto, nella percezione pubblica, il peso dei corpi al lavoro. Mentre i lavori e le attività relative al corpo, alla cura, al sostentamento, all’educazione, sono andati incontro a un continuo deprezzamento sociale e marginalizzazione culturale. Questo, anche senza considerare il lavoro riproduttivo non retribuito, che non ha mai goduto della necessaria considerazione.

Oggi ci accorgiamo, però, che senza corpi in salute e al lavoro, in casa o negli ospedali, in fabbrica o nei campi, negli esercizi commerciali o nella ristorazione, nei teatri o nelle stamperie, anche le produzioni immateriali perdono quasi ogni valore. E le attività più svalutate e malpagate, quelle che tengono letteralmente in vita le persone – non solo elargendo cure dirette, ma anche, per esempio, consentendo il recapito a domicilio dei beni necessari – sono diventate la nostra barriera contro la morte.

In questo scenario, centrale appare il ruolo delle donne. Innanzitutto, negli interni domestici. Per ogni bambino o bambina che non va a scuola, per ogni malato in casa, c’è quasi sempre una donna che si sobbarca un sovraccarico di lavoro di cura. Sappiamo che l’equilibrio di genere, nel lavoro domestico e di cura, è ancora lontano – che il lockdown possa accelerarne l’avvento è, ad ora, solo un’ipotesi da caldeggiare. Ma le donne, soprattutto migranti, rappresentano la grande maggioranza anche nel lavoro domestico retribuito, per esempio come assistenti familiari per anziani. E infine, al momento, le donne appaiono più investite degli uomini, in percentuale, nel lavoro retribuito extradomestico.

Secondo i dati forniti da Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale dell’Istat, le donne che stanno continuando a lavorare durante il lockdown sono quasi i due terzi delle occupate, perché operano in settori che sono rimasti attivi anche nella crisi. Parliamo dell’educazione, per esempio, un ambito professionale che vede una grande preponderanza della componente femminile. Ma anche della sanità: sono donne i due terzi del personale del Servizio Sanitario Nazionale – nonostante, sia detto per inciso, l’ultimo spot del Ministero della Salute lo nomini (dunque lo riconosca) solo al maschile, e nonostante gli esperti sanitari che dominano la scena siano largamente uomini.

Questa situazione, che rende evidenti le diseguaglianze nei ruoli ma anche la segmentazione di genere dei settori di attività, potrebbe produrre effetti particolarmente dannosi per le donne, colpendole in maniera più dura dove le diseguaglianze di genere si intrecciano con quelle di classe o status migratorio. Ma la dimensione dei fenomeni che abbiamo sotto gli occhi, la visibilità assunta dalle attività di cura (nel senso più ampio possibile), la consapevolezza crescente della loro natura indispensabile, può costituire anche un’opportunità per il pensiero e per la politica. Potrebbe essere la prima volta che una crisi, insieme sanitaria, sociale ed economica, evidenzia a tal punto le differenze di genere da non consentire a un pensiero volto al “dopo” di ignorarle ancora. Né, d’altronde, possiamo pensare che il “dopo” torni a ignorare i corpi nella loro pesante e vulnerabile fisicità.

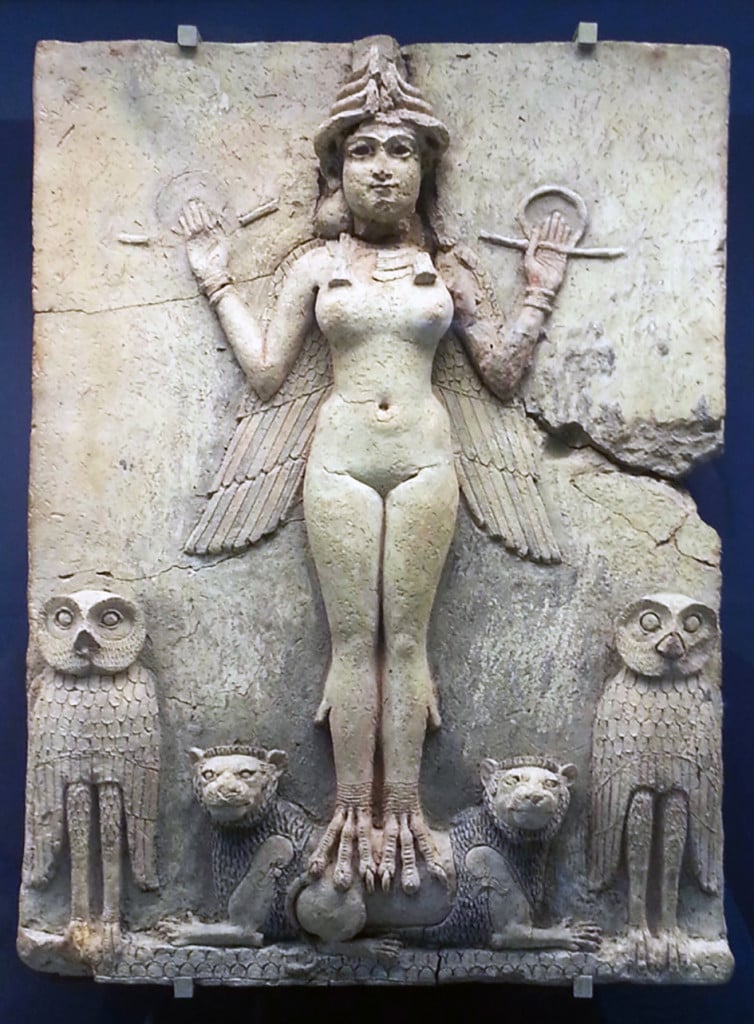

Come evidenzia da decenni la teoria politica femminista, in gioco è il modello antropologico su cui si fondano le forme della convivenza sociale. Contro il “mito dell’autonomia” di matrice liberale, reinterpretato dal neoliberalismo come “capitale umano” in competizione con altri (Wendy Brown), l’enfasi posta dal pensiero femminista sulla condizione di “vulnerabilità” dell’essere umano induce un completo rovesciamento dello sguardo sulla politica, rispetto a una tradizione che ha espulso il corpo (e le donne, insieme ad altri soggetti inferiorizzati) dalla polis. Induce, cioè, a riconcepire i compiti della collettività verso i suoi membri partendo dalla corporeità, dai bisogni, dai rapporti di dipendenza dell’essere umano con gli altri e con l’ambiente naturale e sociale, dalle infrastrutture sociali necessarie alla vita.

Questa riflessione è oggi della massima importanza, soprattutto se si vuole rifuggire da alcune alternative spacciate in questi giorni, un po’ troppo sbrigativamente, per scelte obbligate. A fronte delle dichiarazioni di politici che dichiarano non esserci costo che la democrazia non debba essere disposta a pagare per salvare vite, imperversa il dibattito: quanto a lungo potranno prevalere queste ragioni su quelle dell’economia? Cosa faremo quando ci troveremo a scegliere tra la vita, da una parte, e dall’altra il lavoro, le imprese, il commercio che provvedono alla conservazione e riproduzione di quella vita stessa? Come si legge in un editoriale dell’Economist: «Un po’ di disoccupazione e di dissesto è un prezzo che vale la pena pagare, ma quanto?».

Il problema è che chi rappresenta questo come un trade-off tra beni commensurabili – da una parte la difesa della vita biologica, dall’altra la difesa di un’economia (di mercato) che sarebbe anch’essa al servizio della vita – dimentica di specificare che se ora ci troviamo di fronte a scelte “tragiche”, è perché il modello economico dominante negli ultimi trent’anni ha subordinato le ragioni della vita a quelle dell’economia, promosso lo sfruttamento della vita a fini economici, favorito l’espansione del mercato privato a scapito del pubblico anche in settori letteralmente vitali come la sanità. L’appropriazione economica della vita, in tutti i suoi aspetti, a fini di profitto, ha ridotto gravemente proprio le linee di difesa della vita umana. E la crisi generata dall’epidemia di COVID-19 ha esposto questo meccanismo nei suoi aspetti effettivamente più tragici.

Il capitalismo così come oggi lo conosciamo non pare compatibile con la democrazia, se con questa si intende un sistema di governo capace di tenere in considerazione i bisogni e gli interessi del più ampio numero di persone – e tra questi, in primis, la vita stessa. Le democrazie europee sono nate per superare la mostruosità di governi totalitari che avevano decretato la “superfluità” della vita umana (Hannah Arendt). Perciò non c’è alcun trade-off possibile tra la difesa della vita e il suo disprezzo. Ma nemmeno tra la sua difesa e il suo sfruttamento.

C’è invece un’idea che può fare da guida in questa crisi, quella di “democrazia della cura” di cui parla la filosofa femminista Joan Tronto: una teoria che colloca la cura, quale oggetto di preoccupazione democratica, nel posto centrale oggi occupato dal mercato e dall’economia. Mettere la cura al centro significa riconoscere (ma anche redistribuire) il lavoro di chi quotidianamente si “prende cura” per promuovere benessere individuale e collettivo. Richiede perciò di investire nelle linee di difesa e promozione di una vita umana piena, che includono l’educazione, i servizi per l’infanzia, il contrasto alla violenza sulle donne, ma anche le tutele occupazionali, il reddito di base, la protezione ambientale…

Per questo bisogna diffidare di chi traveste da scelte drammatiche ma necessarie la fretta di tornare al “come prima”. Bisogna impegnarsi invece affinché il “dopo” posizioni la cura, insieme al peso dei corpi, al cuore della nostra idea di democrazia.