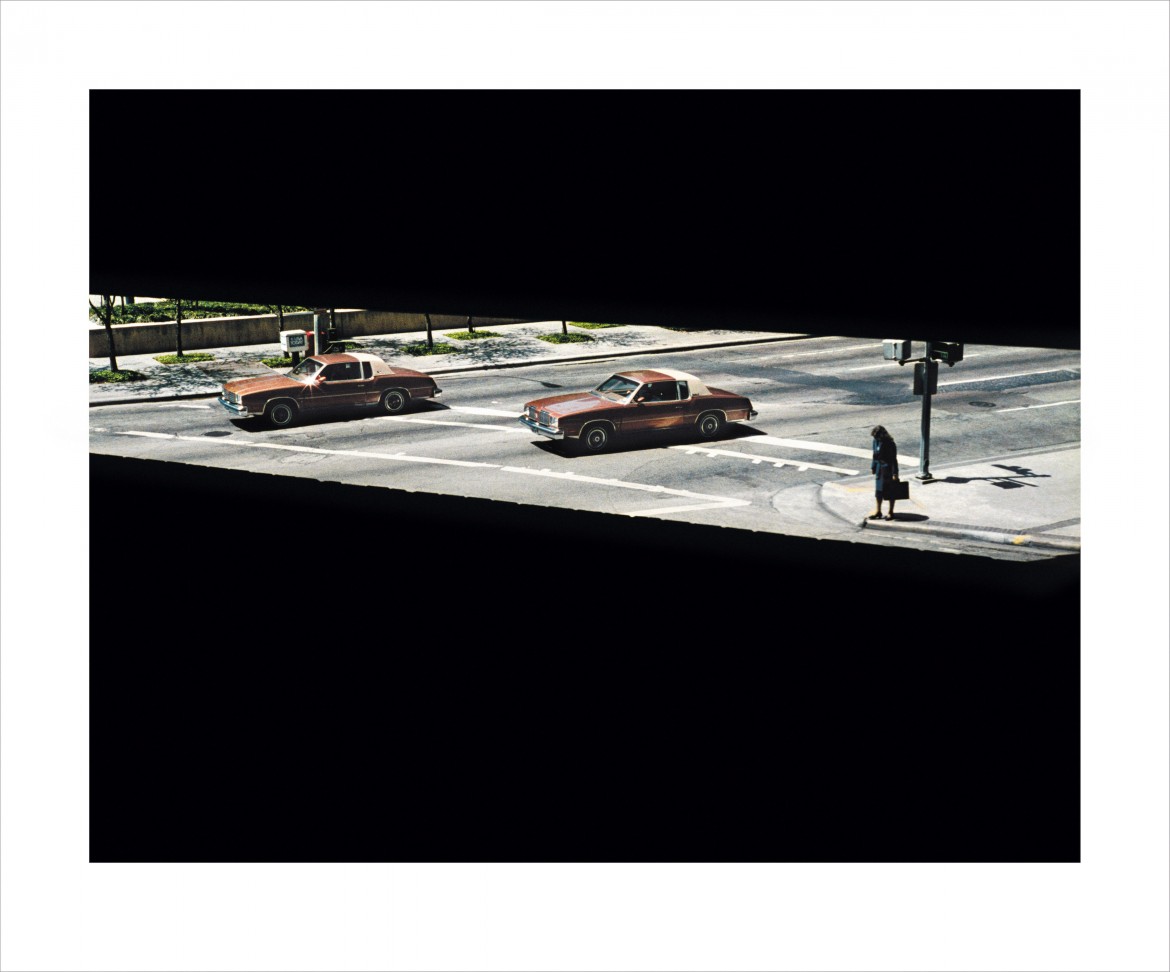

Deserti, periferie, frammenti di città, carcasse di automobili, i corpi umani, animali di carne e plastica, spazi marginali metropolitani. Sono oltre trecento le fotografie di Una volta, (Contrasto Books), che illustrano il viaggio,fra immagini, parole e metropoli di Wim Wenders, istantanee tentate da giochi pittorici e accompagnate da brevi testi, semplici e precisi, sempre introdotti dalla fiabesca «Una volta».

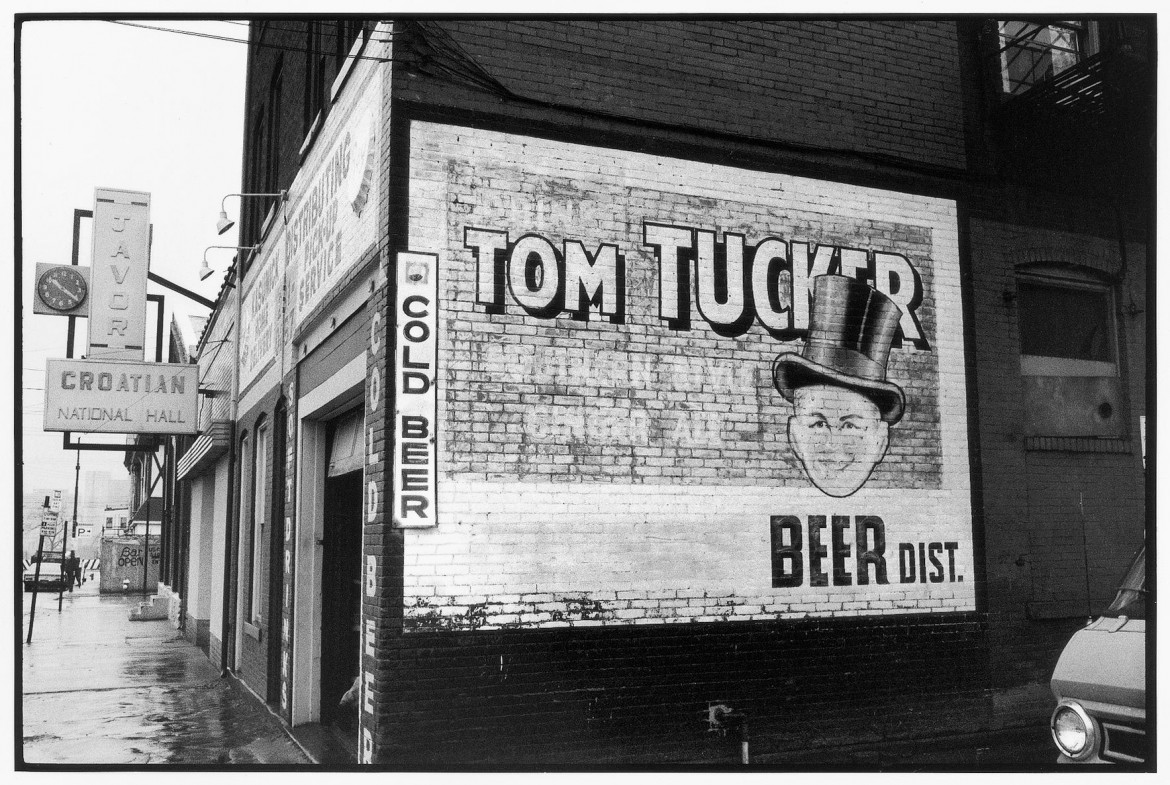

Scorrono così vecchi alberghi dell’Arizona, la sacralità della Monument Valley, gli odori delle strade bagnate di Pittsburgh che assomigliano alla natia Oberhausen, i mattoni degli edifici di Lisbona che per un attimo si confondono con quelli della vecchia Germania.

Un occhio «mondiale» che realizza sogni infantili e distrugge confini, dove nei margini, nei riflessi di un vetro, sul limitare di un’orizzonte fordiano, appare l’universo-uomo come negli scenari della Grande Depressione di Walker Evans, nel bianco e nero di August Sander e, ovviamente, nel sale della Terra del «suo» Salgado, recentemente omaggiato nell’omonimo documentario.

Per il regista tedesco l’atto fotografico è principalmente strumento di conoscenza, qualcosa che appartiene all’essenza stessa del viaggio, come un’automobile o un aereo, una spinta quasi pioneristica per arrivare fino alla fine del mondo; ma soprattutto un passaggio obbligatorio che precede il concepimento di un film, specialmente se girato fuori dai confini nazionali, nelle geografie sognate da bambino.

Per Wenders l’immagine fotografica (e filmica) è sempre stata la base di un cinema che riflette sulla verità di ciò che viene guardato e dunque le fotografie non possono che ambire allo statuto di punti di riferimento dove sono i luoghi a muovere e creare la narrazione, a incitare l’accensione della macchina-cinema che, inevitabilmente, innerva di magia, destino e commozione le pagine del libro.

L’incontro con Martin Scorsese e Isabella Rossellini intenti a cambiare la ruota della macchina, Nicholas Ray mentre gioca a biliardo, Claire Denis in una cabina telefonica con alle spalle un dinosauro di gomma, un pomeriggio a San Diego con Jean-Luc Godard e Jean-Pierre Gorin, una gita a Napa Valley nella tenuta di Francis Coppola con in macchina Akira Kurosawa e la sua traduttrice. Volti rubati, membra rilassate e inconsapevoli di uno sguardo, scatti che non sono ritratti – non a caso il primo piano è uno degli elementi della punteggiatura filmica meno usato da Wenders – corpi indissolubili dal paesaggio che li accoglie e li nutre.

In questo attraversamento della memoria infine non stupisce che i sogni giovanili di dedicarsi ai dipinti siano confluiti, oltre che nello schermo bianco-tela, nella realizzazione massiccia di Polaroid, supporto che data l’assenza del negativo, e dunque di una possibile riproducibilità, viene associato a una forma d’arte più antica, più simile alla pittura per via della sua «aura».

La Polaroid congela il tempo e regala a Wenders quell’autenticità dell’immagine che da sempre ossessiona la sua autostrada di celluloide così somigliante al viaggio di Rüdiger Vogler in Alice nelle città, a quella riscoperta di luoghi della memoria e dell’anima che solo la fiducia nell’immagine può restituire. Del resto, come annunciava più di un secolo fa Paul Cézanne: «Le cose stanno scomparendo. Se vuoi vedere qualcosa, allora devi sbrigarti».