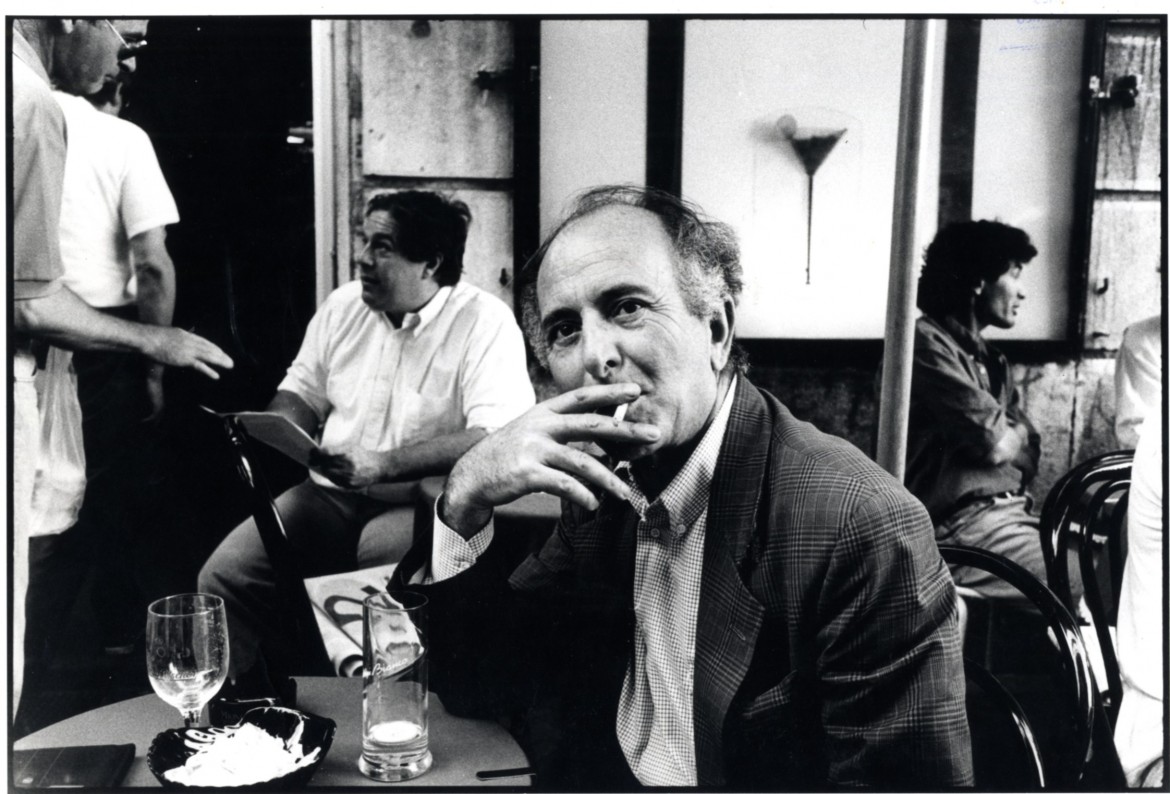

Con Valentino Parlato se ne va un compagno caro, un maestro. È la pura verità quella che scrivo. E tuttavia mentre la scrivo, così come mi viene, avverto alle mie spalle la presenza irriverente e scanzonata di Valentino che dice: «È un attacco del cazzo, pieno di retorica». E così seguo per l’ultima volta i suoi consigli, come ho fatto tante volte, e lo cambio.

Quindi preferisco ricordare i miliardi di sigarette, le gitanes senza filtro prima, le marlboro poi, gli innumerevoli whisky, un pranzo dolcissimo nel giardino della sua bella casa romana in pieno centro e il suo divertimento quando gli raccontai che proprio quella casa lì, prima che lui e Maria Delfina l’acquistassero, io l’avevo occupata nel 1977, insieme al movimento per la lotta alla casa. E poi, la sua meravigliosa famiglia allargata: «Io mi faccio da parte/passa urbano l’immaginario/il tripolino, l’aviatore,/che vola da solo radente di notte/perdendo figli dalla carlinga», così lo raccontava negli anni Ottanta Tommaso Di Francesco nei suoi epigrammi dedicati alla redazione del manifesto, dipingendo benissimo la sua bellissima vita come una perenne avventura che sapeva sfidare i cieli delle convenzioni borghesi.

L’adolescenza in Libia dove da giovanissimo diventò comunista conferiva un’aura esotica alla sua vita, che certo non poteva competere con la giovinezza nell’Armata rossa di K.S. Karol, ma che, anche perché era il più giovane dei «vecchi» fondatori del manifesto, ne faceva quello con il quale era più facile il rapporto quotidiano.

Valentino non si è mai posto come maestro, ma in realtà lo fu, eccome. Intanto la sua vocazione per l’economia ci ammoniva a considerare sempre la base materiale dei problemi, a valutare gli interessi in campo e in conflitto tra di loro. E poi, lui, così felicemente disordinato nella vita, era invece preciso, scrupoloso e meticoloso nella scrittura, oltre che brillantissimo: non era letterario come Luigi Pintor o solenne come Rossana Rossanda, ma pungente, rapido, incisivo.

E tuttavia, qui ci sta davvero, maestro nel genere dell’inchiesta. Ricordo ancora, ero un adolescente, il suo reportage controcorrente sulla rivista mensile sulla rivolta di Reggio Calabria, dove capì prima di tutti che, dietro la facciata sanfedista e fascista, ribolliva una rivolta popolare vera.

Fu il primo a dirmi qualcosa su come si fa un’inchiesta: prima di tutto la scaletta, o meglio, le scalette. Una, prima di partire per capire cosa vuoi cercare, a quali domande cerchi risposte, chi vuoi sentire. Il consiglio di Valentino, ovviamente sotteso e mai esplicitato, era che non serve sempre sentire i personaggi in primo piano, piuttosto quelli che possiedono le chiavi di un mondo, quelli che possono farti capire le cose. E una scaletta dopo, per ordinare il materiale raccolto. E poi: suola delle scarpe e taccuino. Infine: pensa al titolo, prima di scrivere pensa sempre al titolo.

Devo a lui il mio apprendistato nelle inchieste sulla mafia, nei primi anni ’80. Mi trasferì con generosità contatti e conoscenze grazie ai quali incontrai personalità straordinarie della sinistra siciliana, eretiche come Marcello Cimino o pezzi di storia delle lotte contadine come Nicola Cipolla. Avemmo qualche discussione per la sua iniziale diffidenza verso la primavera palermitana di Leoluca Orlando e dei nuovi movimenti antimafia, ma la sua innata curiosità lo spinse a comprenderne le ragioni.

Ho già detto come non si ritenesse un maestro eppure, scusami tanto carissimo Valentino, per me lo sei stato, certamente a tua insaputa.