Nella casa per anziani dove era ricoverata Natalina per demenza senile, feci difficoltà a riconoscerla. Eppure le ospiti erano solo cinque. Un luogo tranquillo sulle colline ariccine, pulito, molto dignitoso. Poi un’infermiera me la indicò. Irriconoscibile. Il volto una volta sfilato era diventato una figura geometrica prossima al quadrato. I movimenti facciali erano a scatti, gli occhi nittitanti come quelli di un rapace notturno.

Le presi le mani chiedendole se m’avesse riconosciuto ma quella non rispose, dalla sua bocca non uscivano più, gorgoglianti, le invenzioni linguistiche, le invettive colorite che allietavano le soste nella sua osteria.

Stornelli a braccio e Pasolini

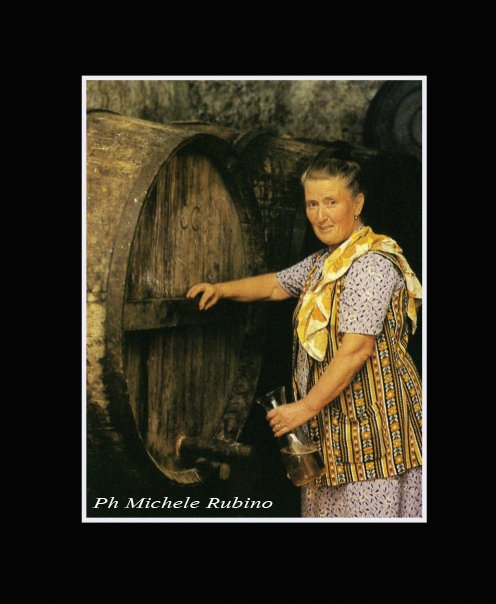

La prima volta che entrai nella sua osteria rimasi per un momento con gli occhi sgranati sulla porta: Natalina che serviva ai tavoli con il zinale sporco, due avventori al gioco delle carte che ogni tanto calavano dall’alto, quasi con rabbia, una carta e una biastima e, in un angolo, il barroccio che un giorno di tanti anni prima mi aveva portato per la prima volta ai Castelli. Da un tavolo addossato al muro arrivavano le note di una chitarra. Dapprima strimpellate, come in una prova, si acquietavano per una manciata di secondi per poi esplodere in un canto. Cantavano a braccio degli stornelli. Il chitarrista che ogni tanto liberava la mano dallo strumento per aprirsi in un brindisi perpetuo, donne che si univano al brindisi, Natalina che spariva con le bottiglie vuote per tornare con quelle colme.

Una volta, sotto la fraschetta, ci eravamo imbattuti in Pier Paolo accompagnato da Sergio. La voce chioccia dell’uno faceva da contrasto con quella roca dell’altro. Natalina chiese se stavano lì per una fojetta. Pier Paolo sembrò non capire a tutta prima, poi aiutato dall’amico linguista ne nacque una discussione dotta sui significati di «fojetta» e di «fraschetta».

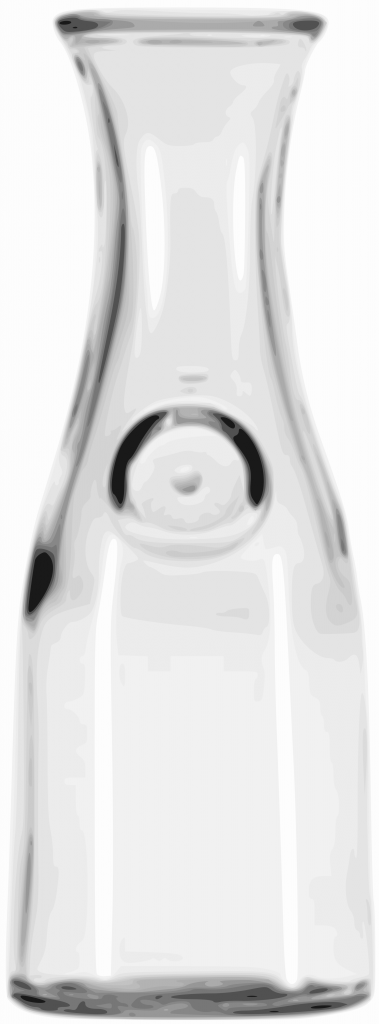

I due vocaboli altro non erano che due graziose sineddoche per indicare l’una l’osteria l’altra la bottiglia di vino. La «fraschetta» è la frasca d’alloro che sporge da un’osteria e sta a segnalare che l’oste ha dato il giro alle sue botti. Sempre più spesso, per una questione di pigrizia che gli osti camuffano invece con un cervellotico divieto dell’Ufficio d’Igiene (la frasca attirerebbe le mosche), la fraschetta viene sostituita dalla «bandiera», un pezzo di latta tagliato a forma di freccia inchiodata ad un bastone. La «fojetta» sta ad indicare invece la bottiglia da vino tipica di queste parti, col ventre rigonfio, stretta verso l’impugnatura e nuovamente aperta a calice per non disperdere il vino che, dalla botte, esce a scroscio.

La bottiglia aveva, verso l’impugnatura, un segno – la misura – che indicava fino a dove andava riempita per fare un quarto, il mezzo litro o il litro. Un oste accorto, ai tempi, non l’avrebbe mai riempita fino al segno ma si sarebbe tenuto mezzo centimetro sotto («giusto ‘na foja»); quell’infinitesima parte di vino sottratta all’avventore era appunto la fojetta, il guadagno aggiuntivo che faceva vivere l’oste. Pier Paolo aveva un modo di salutare a tratti languido, come melanconico e così fu il nostro arrivederci quella volta, grato per la spiegazione lessicale quand’anche sembrò ad un certo momento che ci prendessimo con Sergio che proponeva varianti, ma che alla fine concordò.

La fatica di vendere

Quando la fraschetta era ancora aperta – ma non più al pubblico, solo per amici di giro – ogni tanto passavo a salutare Natalina. Aveva già da tempo i capelli argentati ma bastava da sola, come sempre, a tenere bada chiunque. Lo sguardo preciso, i suoi occhi sembravano sempre che interrogassero. L’ultima volta sedette accanto a me, dopo avermi portato un quarto. Non spillava più vino dalle botti, quel poco che aveva lo custodiva in un frigoriferetto sgangherato, come un Santo Graal.

Cominciava a capare piselli per l’inverno. «Fa più fatica venne che lavora’ » sentenziò.

Ad un certo punto, sulla serranda abbassata a metà, bussò qualcuno: si trattava di Nazareno, lo chiamavano così per via dei capelli lunghi e biondi, con la riverenza dovuta al Signore. L’aria di canzonatura con la quale l’accolse Natalina presupponeva che il ragazzo smarrito che si era appena affacciato fosse un povero scemo. Poi entrò altra gente, degli operai, e Natalina li sistemò in fondo, in un angolo, e portò loro da bere. «Ma n’avevi chiuso?» le feci scorbutico e lei rispose che erano tutti amici, che quando scendeva a fare i piselli le faceva ancora allegria vedere qualche faccia conosciuta.

Ecco che qualcuno degli operai offre da bere a Nazareno, un altro da fumare. Quelli in un angolo, vicini alle botti, incarogniti dai carichi e dalle briscole. Nel frattempo è entrata altra gente e sembra come tanti anni prima, come quel pomeriggio con Pier Paolo o come i tanti pomeriggi trascorsi a far flanella. All’improvviso, qualcuno che deve conoscere bene Nazareno gli propone di celebrare messa adesso, subito; la cantina, neanche a farlo apposta, conserva due candelabri. Vengono accesi e posti ai lati di un altare improvvisato, con una sorta di leggìo e tutto quanto occorre, con un litro di quello sincero e un bicchiere. Nazareno comincia un rito fatto di parole incomprensibili, ma i ritmi ricordano quelli di una messa, introibo, kyrie, agnus dei e ogni tanto ingurgita un bicchiere opportunamente riempito. Offre la comunione mentre gli operai imprecano per un carico perduto per il compagno che non segue i segnali.

Gli altri due avventori contemplano beati i resti del loro pasto: fiori di zucchine, ravanelli e sono già al terzo litro. Nazareno fa finta di togliersi i paramenti, tracanna un ultimo goccio e saluta barcollante. È tutt’altro che scemo Nazareno, è solo un povero diavolo costretto a fare il pagliaccio per sbarcare il lunario.

Intanto sembra che altra gente si sia data appuntamento o, più semplicemente, hanno visto da lontano il lucore della taverna e sono accorsi. Entra Sigarone, che fuma come un turco, Koccis che ha la faccia da indiano, lo Sceriffo con indosso una cartucciera che ospita, anziché pallottole, accendini in vendita. Sigarone è un omone grande e grosso, dai lineamenti marcati. Ha figli sparsi un po’ dappertutto, dopo che ha perso la moglie ancora giovane e mi parla del suo dramma con dignità, senza mai indulgere al pianto o alla retorica, asciutto come il vino che mi offre e col quale brindiamo alla vita che se n’é andata, alla vita che resta e che ci tiene vivi e con il quale si rischia di ubriacarsi come due idioti in vena di cortesie («pago io», «no pago io», «nun te move che ho da paga’ io»).

La foto e il ricordo

Ad un certo punto salta fuori l’idea di una fotografia, di un ritratto. La gente si eccita, intanto prende forma il quadretto; come una squadra di calcio alcuni seggono su una panca, altri all’in piedi. C’è poi uno più allegro degli altri che leva ripetutamente il bicchiere per un brindisi, già ubriaco, e urla al fotografo improvvisato: «sbrighete che ce mbriachemo, sa’ !” mentre il fotografo urla a Natalina di unirsi alla compagnia e ferma l’istante fotografando anche lei mentre, ridendo, continua a spillare vino. M’accorgo adesso di aver virato al presente perché il ricordo, emerso come un ectoplasma, si è conformato come un’ameba negli spazi che gli erano congeniali: la stanza dove scrivo, il bicchiere anche lui quasi colmo a vincere la stagione fredda ed il ricordo che si fa, a tratti, insostenibile.

Bisogna rileggere Il compagno di Pavese per vedere coi suoi occhi Roma e i Castelli. Ci sono nel romanzo passi illuminanti: «Roma è tutta osteria, e ci fa sempre sereno. Giri di qua, giri di là, vai fuori porta. Dappertutto la gente è a merenda, che gode (…). Combinammo in tre o quattro di andare a fare il bagno sul Lido. Poi nessuno aveva belle mutandine, e andammo invece nei Castelli a far merenda. Anche quelle, che terre. Mai che si veda una vigna e non hanno che vino».

E adesso l’immagine di Natalina che mi ritorna in mente è quella di un’anziana appollaiata su una sedia a rotelle, che apre e chiude gli occhi in continuazione, interrogativa, e i versi delle labbra che si tormentano, la superiore con quella inferiore con gli occhi che ti attraversano e tu hai la sensazione che stia guardando oltre, alle sue vigne ora inoperose e da un pezzo lasciate neglette.

I Castelli sono sempre là e, lasciando la città da sud, quale che sia la consolare impegnata – l’Appia, la Tuscolana, l’Anagnina – si presentano come un pachiderma buono adagiato come su un fianco, con Monte Cavo e Rocca di Papa che sembrano la fronte ossuta e la proboscide che declina verso il mare, mentre Frascati si adagia a ventaglio sul goffo posteriore. Allora ci si andava con il tranvetto bianco-azzurro (sì, proprio quello che prendeva una volta, prima dell’avvento della Metropolitana, Fellini per arrivare a Cinecittà) e, durante il percorso, se ne vedevano di barrocci che, visti da lontano, sul mezzo meccanico in corsa sembravano chiocciole che arrancavano con difficoltà.

E quel tranvetto non porta più i fagottari, quella gente intendo che portava il mangiare avvolto nella carta oleata e marròn e, una volta seduto, ordinava solo il vino. E alzava il bicchiere alla volta di uno sconosciuto per invitarlo al brindisi e al canto, in un’epifania interminabile di sensazioni amicali che facevano del tuo interlocutore un fratello.