Parto da un’ammissione che è al tempo stesso una rivendicazione. Strappo il tempo per scrivere questo pezzo alla cura degli altri: cura di mio figlio, dei miei studenti, dell’ambiente in cui io e la mia famiglia trascorriamo quasi per intero le nostre giornate da un anno. Lo strappo per me stessa e per quante si riconosceranno nelle mie parole. È un gesto politico. Sono convinta che nominare e riconoscersi siano i primi passi verso la liberazione. Perché oggi a questo siamo: tornate indietro ai passi primi. Noi che ci credevamo liberate, noi che avevamo un lavoro, talvolta perfino amato. Noi che con il nostro compagno avevamo costruito una relazione paritaria, un equilibrio efficace nella distribuzione dei compiti che non ricalcasse stereotipati ruoli di genere. Noi che avevamo imparato a lavorare su quel sentimento costante di inadeguatezza e di colpa che le donne sembrano sorbire fin dalla nascita insieme al latte materno. Noi che avevamo appreso a delegare, ad affidarci finanche. Noi oggi ci scopriamo così simili a donne di un tempo che pensavamo superato, ricacciate indietro, all’ombra di mura che pure una volta avevamo abbattuto. Sbiadiamo.

Nell’ultimo anno mi guardo allo specchio e mi sembra di non riconoscermi, non sono i miei occhi quelli che vedo, non il mio sorriso, neanche le braccia, le cosce sono quelle. Colpa del tempo che passa, mi dico, per liquidare la spiacevole sensazione, ma so che non è questo soltanto. È come se mi osservassi attraverso la lente di un apparecchio fotografico, ruoto la ghiera dell’obiettivo, l’immagine confusa si modifica piano, slitta, avanti e indietro, ma il soggetto che inquadro non appare mai nitido, rinuncio a metterlo a fuoco. Non so più bene chi sono, dove sono. Mi sento tirata da ogni parte e perdo il centro. Barcollo.

Non succede soltanto a me. Lo capisco dai silenzi delle amiche. Di quelle che non chiamano più e di quelle, single o separate, che hanno cessato di raccontarmi di fidanzati e avventure e si son messe pure loro a parlare di prole e lavoro, della difficoltà di conciliarli. Da tantissimo tempo le uniche persone che incontro, oltre alla mia famiglia, sono i genitori degli amichetti di mio figlio. Una madre qualche giorno fa mi diceva delle professioni bellissime che svolgevano lei e suo marito: progetti, viaggi, gratificazioni. Però con l’arrivo dei bambini avevano cominciato a perdere colpi, la pandemia ha fatto il resto. «Uno dei due doveva cedere» chiosa «Ho ceduto io». Per lui continuano i progetti, i viaggi, le gratificazioni. Lei ha ripiegato su un’occupazione che le consente di restare in casa con i bambini. «Potremmo permetterci una baby sitter», aggiunge «ma in questo periodo loro hanno più che mai bisogno di me». Viviamo in Campania: qui le attività didattiche sono a distanza anche per i più piccoli da un anno, salvo brevi interruzioni. Abbiamo lo stesso sguardo smarrito, i gesti nervosi, i sorrisi tesi o tristi. Resistiamo, aggrappate chi all’ironia, chi alla speranza, chi all’attivismo, ma è inevitabile che, a distanza di un anno e senza risposte istituzionali all’altezza della situazione, le risorse individuali siano prossime a esaurirsi. Corriamo il rischio che la rabbia ceda il passo alla rassegnazione.

Le donne più di altri soggetti pagano la crisi che stiamo vivendo. Quelle che sono madri, quando pure fino a un anno fa erano riuscite a sgusciare dalla trappola che le vorrebbe sacrificate all’altare della maternità o a quello del lavoro e a costruirsi una vita che tenesse in equilibrio due dimensioni che ancora appaiono antitetiche in una società patriarcale e capitalista, pagano la crisi in modo particolare. Stiamo attraversando un tempo che richiede la capacità di prendersi cura. E quando il mondo ha bisogno di cura, chi è che risponde? Le donne. Eppure l’arte della cura, di cui le donne hanno sapienza, è collocata al centro del discorso solo retoricamente. Ne viene riconosciuto il valore soltanto per sfruttarla e continuare ad alimentare un sistema che non tiene in alcun conto bisogni e desideri profondi. Stenta a diventare pratica comune, valore condiviso. Le vite delle donne diventano più che mai sacrificabili ai bisogni collettivi, scivolano all’indietro. L’attitudine a occuparsi degli altri e l’abitudine a non far pesare la propria presenza, apprese fin da bambine, quando ninnavamo bambole e ci sforzavamo di essere delle brave signorine, riemergono. Intorno a noi sono diventati tutti più fragili, hanno bisogno delle nostre cure, ancora una volta siamo noi le più forti, quelle che sanno cosa fare quando la casa vacilla.

E così gli spazi di autonomia conquistati si restringono rapidamente. Siamo ricacciate nell’invisibilità. Sembra un paradosso, non lo è. Nessuno ci costringe ad arretrare a forza, nessuno ci usa una violenza palese. Eppure accade, sta accadendo in questo anno. Accade ogni volta che una di noi rinuncia al proprio lavoro, perché in casa qualcuno dovrà pure occuparsi dei figli o dei genitori anziani ed è lui quello che guadagna di più. Ogni volta che una di noi è messa in smartworking, così da conciliare lavoro e famiglia. Accade alle tante che si erano inventate professioni autonome, nel campo della comunicazione, della cultura, della formazione, che permettessero loro di essere madri presenti senza rinunciare alla realizzazione personale. Ma come è possibile scrivere progetti, fare riunioni, rispondere a email, tenere lezioni, in una casa in cui bambini piccoli chiedono attenzioni o fanno scuola davanti al computer? Come è possibile sottrarsi alle loro richieste di aiuto? Accade quando si crede che bastino a rispondere al bisogno di cura cento euro a settimana con cui sfruttare un’altra donna che farà da babysitter ai nostri figli.

Sono tantissime le donne che si prendono cura non solo in famiglia, ma anche per lavoro, in un paese in cui nella sanità, nel sociale, nel mondo dell’istruzione e dell’educazione lavorano in stragrande maggioranza donne. In un tempo di così intensa vulnerabilità, per chi opera in tali settori diventa quanto mai difficile mantenere quella giusta distanza indispensabile a preservare la propria dimensione emotiva e la vita privata. D’altra parte sono rare o inesistenti le occasioni per rigenerarsi, a causa del restringersi degli spazi di movimento e dell’erosione del tempo disponibile. So di cosa parlo, sono un’insegnante che da dodici mesi lavora a distanza, con un figlio di sei anni che nella stanza accanto impara a distanza. Gli equilibri sono saltati, la fatica si è moltiplicata. Mi trovo spesso a dover scegliere se far mancare l’attenzione a mio figlio o ai miei studenti, alle mie studentesse, ed è una scelta che mi pesa. Il mio compagno per alcuni giorni della settimana insegna in un’altra regione in cui le attività didattiche proseguono in presenza. A casa ci sono io, sempre, da un anno. Il bambino, abituato a fare tutto con il padre come con me, ora, nei momenti di frustrazione e di fragilità, è me che cerca. Non sono mai stata di quelle madri che si fanno un vanto della propria indispensabilità, l’ho piuttosto sempre giudicata una prigione di cui potevo benissimo fare a meno. Constato semplicemente un fatto. Non ho più un tempo solo per me, non ho più alcun silenzio per lavorare, leggere, scrivere. Nulla che mi permetta di rigenerare le energie, pochissimo nutrimento. Nella mia famiglia sono quella che paga il prezzo più alto.

E’ la pandemia, si dirà. No, è il modo in cui chi tiene le leve del potere ha scelto di governare la crisi, preservando la produzione e i profitti più del benessere delle persone e scaricando sempre sulle stesse la riproduzione sociale. Di chi, ad esempio, in dodici mesi di pandemia, non si è preoccupato di trovare soluzioni che garantissero con continuità una didattica in presenza in sicurezza.

Molte di noi si sentono in un cul de sac, inadeguate a dare risposte soddisfacenti agli altri e a sé stesse. Ma non dobbiamo cadere nel tranello di chi vuole tenerci isolate, sotto il peso di una responsabilità spacciata per individuale: la risposta non può venire dalle singole, deve necessariamente essere collettiva.

In queste settimane mentre stendo il bucato, insegno a mio figlio a far di conto, correggo i compiti dei miei studenti, mi vengono spesso in soccorso le parole delle donne, in particolare quelle di due femministe nere, che in modi diversi hanno messo al centro del proprio pensiero il margine: della prima la rivalutazione del ruolo delle donne nere nello spazio domestico nell’ambito dei processi di liberazione dal dominio razzista; della seconda la rivendicazione della necessità di rompere il silenzio, pur nella consapevolezza di una paura che non potrà mai abbandonarci. Le loro parole mi parlano e mi aiutano a vedermi. Nelle altre, compagne e sorelle, vicine e lontane, trovo il mio conforto e la mia forza.

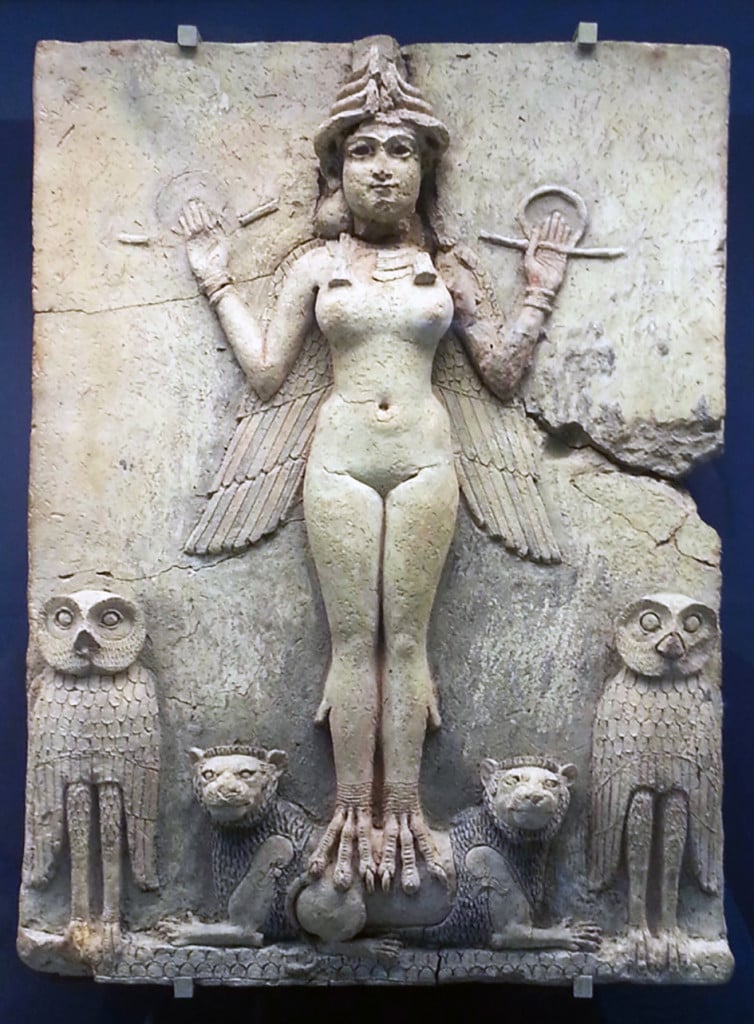

Poiché il sessismo delega alle donne il compito di creare l’ambiente domestico e di provvedere a esso, è stato soprattutto grazie alle donne nere se il focolare domestico si è costruito come spazio di cura e nutrimento da contrapporre alla feroce, disumana realtà dell’oppressione razzista, della dominazione sessista. (bell hooks)

Perciò è meglio parlare/ Ricordando/ Che non era previsto che noi sopravvivessimo. (Audre Lorde)