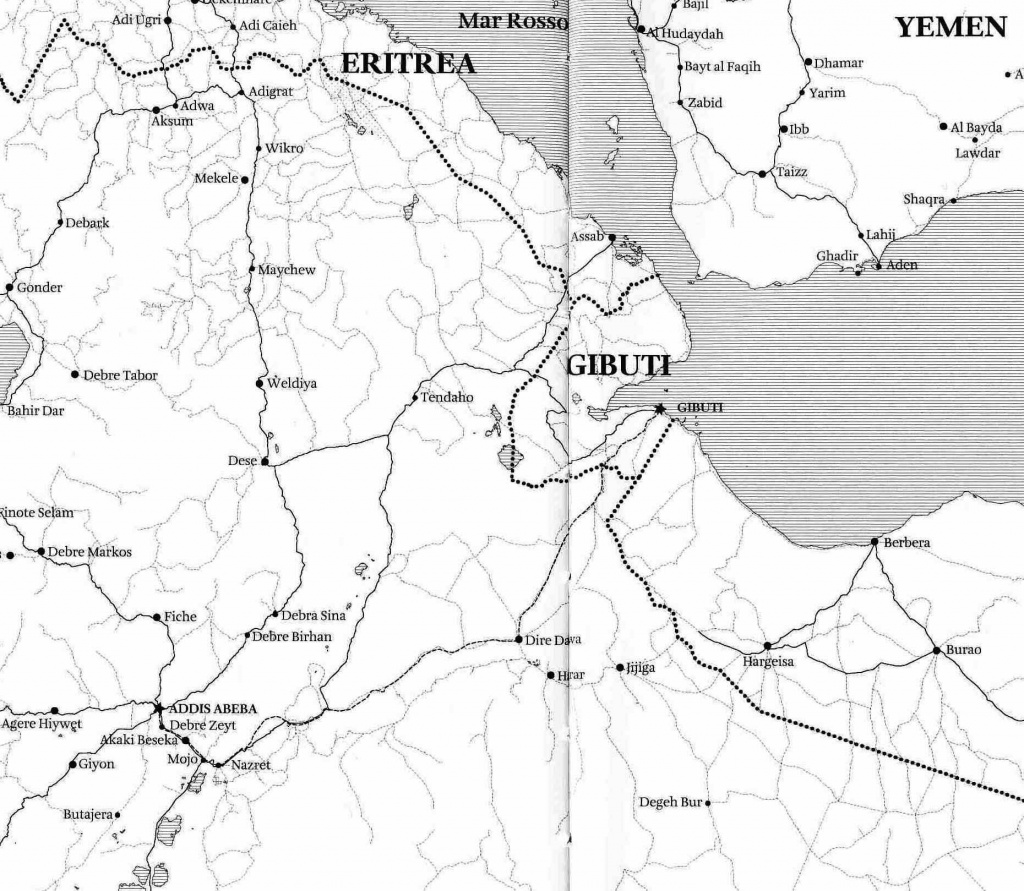

Ecco un itinerario che sarebbe difficile trovare in trasmissioni televisive e in riviste di viaggio. E non tanto per quel migliaio di polverosi chilometri tra laghi salati, altopiani terrosi e montagne impervie che si attraversano viaggiando da Gibuti (capitale di uno stato che domina lo stretto tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden) verso Addis Abeba (una delle metropoli più elevate del mondo) passando per Harar (uno dei più antichi mercati del continente africano, quello dove Arthur Rimbaud cercò fortuna ma trovò malattia e morte). Fatto col fuoristrada, cercando di seguire il tracciato di una ferrovia che non esiste più, tra camion ruggenti in un calore che squaglia, e costellato di incontri strani e curiosi, il percorso ha un profilo abbastanza avventuroso che non sfigurerebbe in quelle situazioni di intrattenimento.

Il viaggio che si racconta e documenta in questo volume, Narciso nelle colonie. Un altro viaggio in Etiopia (Macerata-Milano, Quodlibet-Humboldt, 2013), può dirsi un ibrido, perché composto da materiale vario: un racconto di Vincenzo Latronico, che sta tra il saggio e il diario, da un reportage di belle foto a colori di Armin Linke, e da una lunga appendice di contenuti addizionali che contiene una memoria di Angelo Del Boca, celebre storico delle colonie, un album fotografico sulla mitologia di Hailé Selassié, una storia dell’icona del negus a cura di Simone Bertuzzi, e infine un dizionarietto sulla permanenza di parole italiane nella lingua amarica a cura di Graziano Savà.

Pur rappresentando bene la sua inevitabile e goduta dimensione chilometrica e paesaggistica ed esotica, questo insieme di contributi, quasi opera collettiva, ha un rapporto più diretto con il tema della memoria post coloniale. Non è sbagliato partire dal presupposto, come si legge in questo libro, che gli italiani abbiano, in genere, un difficile rapporto con il passato.

Si può anzi dire che dimenticano facile, se si muovono nelle scelte che riguardano l’attualità, e che rimuovono volentieri, se si tratta di seppellire qualche ricordo traumatico o magari anche vergognoso. È successo con la seconda guerra mondiale, con il fascismo, con gli anni di piombo; accadde con il colonialismo ed è accaduto con alcuni capitoli poco gloriosi della più recente missione in Somalia. Questo libro può almeno essere un esercizio per imparare a considerare questo genere di traumi.

Il turista post colonialista è stretto e quasi ossessionato da due paure. La prima è quella di guardare, capire, vivere e ricordare i luoghi che visita con i soli propri occhi, quelli del detestabile occidentale, che crede di capire, crede anche di sentire, ma applica metri e criteri che non hanno nessun preciso fondamento nelle culture e tanto meno nella vita materiale delle genti che incontra. Una condanna a essere testimone a senso unico, capace solo di sollecitare il proprio gruppo culturale, soprattutto incapace di comunicargli qualcosa di davvero nuovo. Questa paura è connessa all’idea che ogni elaborazione dell’esperienza diventi una semplice cronaca di ciò che l’uomo occidentale prova davanti al diverso e all’esotico.

La seconda paura è quella di non riuscire a raccontare la propria esperienza senza ricalcare le forme e gli stili della più tipica e trita letteratura di viaggio. Anche questa è una paura dell’identità, della propria. Non solo l’angoscia di appartenere a un gruppo che pensa e comunica secondo schemi e schermi resistenti e cocciuti; anche la delusione di rimanere chiuso nella banalità di un genere pesa sull’apertura dell’immaginazione.

Nessuno vorrebbe diventare, desiderando in realtà l’opposto, il triste artefice di una scrittura che è per definizione ripetizione, recita, cliché. Questa è la paura del narratore che, per quanto si sforzi, teme di non riuscire a inventare nuovi lettori e teme ancor di più di rimanere contento d’essere riuscito a intercettare, almeno, quelli più facili da soddisfare.

Per più versi, la proposta narrativa che produce questa confezione di diversi contributi cerca di esorcizzare queste assennate paure. A volte, trattando con umorismo le motivazioni sentimentali di questo viaggio. È il caso delle pagine di Latronico, che intesse l’esperienza del viaggio con una personale indagine sulla sua famiglia e sulle memorie domestiche; la madre bambina che lascia l’Etiopia, la nonna materna che tramite le sue memorie romanzate è testimone del definitivo declino di quel colonialismo tradizionale; le tessere sparse e non sempre combacianti di quel passato, tra ferrovie sgangherate in disuso, architetture che ricordano l’Italia, luoghi e cose e persone ormai superstiti solo in polverosi archivi.

Dimensioni personalistiche che si intrecciano con obbiettivi politici e culturali, quali gli effetti della globalizzazione oltre la soglia delle culture post coloniali e il ruolo che la narrazione, qui un po’ camuffata in quel genere non fiction che è il racconto di viaggio, svolge nella costruzione delle immagini collettive. Il tutto sembra riguardare, infine, l’interferenza tra storia, informazione e finzione, temi che qui riaffiorano in un vagheggiato contatto con le cose, con i luoghi, con il deserto, con il cielo. Tutte buone ragioni per mettersi in viaggio.