#Donne&lavoro 36/1

ARTICOLO 37

di Maria Irma Pezzuto

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

Le affermazioni di questo articolo della Costituzione Italiana sono tanto indispensabili e inalienabili quanto quelle citate negli articoli 2, 3, 4, eppure la loro applicazione non è garantita sempre e ovunque.

E questo non è nemmeno un articolo per la parità di diritti sul lavoro, ma è un articolo che contiene altri commi con lo scopo di proteggere, nell’ambito lavorativo, le categorie più deboli, donne e minori. Come cita il comma 1 dell’articolo, il lavoro deve essere bilanciato con l’essenziale funzione familiare della donna, quella di madre. Ciò rende la donna, appunto, una categoria da proteggere e sostenere nell’adempimento dei suoi molteplici ruoli che non si devono escludere a vicenda ma che devono coesistere nella sua vita e lo Stato deve occuparsi dell’eliminazione degli ostacoli che le si oppongono.

Se per avere dichiaratamente delle pari opportunità in un ambito della vita che garantisce all’essere umano la dignità e il sostentamento, si deve partire dal presupposto di essere una categoria debole, se questo deve essere un passaggio necessario, si può accettare. Ma se poi il diritto non è garantito neanche con il presupposto della «protezione», come si fa?

È evidente che la necessità di dover sottolineare la parità dei sessi al lavoro è ereditata dalla mentalità culturale che la precede, ovvero la discriminazione di genere attuata dal patriarcato, che per anni ha impedito alla donna di svolgere le stesse attività dell’uomo, genere considerato più capace e impegnato a sostenere una famiglia ma anche a prendere decisioni in politica e in società. Purtroppo le discriminazioni ci sono ancora oggi, nonostante le numerose iniziative per donne lavoratrici costrette a dedicarsi anche alla cura parentale.

L’incremento del codice delle pari opportunità, però, non ha ancora garantito salari equi, aiuti efficienti ed estesi a ogni settore lavorativo, infatti sono molte le donne che in assenza di servizi adeguati sono costrette a non lavorare, ad abbandonare il posto di lavoro o a sceglierne uno part time.

Dai dati Inps emerge anche che il reddito medio degli uomini è molto più alto di quello delle donne e che le libere professioniste guadagnano il 38% in meno rispetto agli uomini a parità di ore lavorate e di mansioni svolte. Infatti, nonostante sia «concessa» la parità, da una parte si suppone che la donna assunta debba automaticamente ricevere uno stipendio inferiore al suo collega uomo; dall’altra ci si dimentica di un aspetto importante, il ruolo di madre, che non significa richiedere aiuti, permessi o agevolazioni, ma misure adeguate tali da far vivere una vita dignitosa a chi, di diritto, ha deciso di dare vita a un essere umano e allo stesso tempo di volerlo mantenere con i guadagni del proprio mestiere.

Queste disparità sono radicate a un retaggio culturale ancora solidissimo in chi ha il potere decisionale e in chi non ha ancora la consapevolezza che il lavoro è un diritto che porta al progresso e al benessere individuale e sociale, così come può esserlo una gravidanza. È per questo motivo che le norme rimangono scritte senza essere applicate.

Non si tratta di rivendicare qualcosa di perduto, ma di ricevere lo stesso trattamento che altri hanno sempre ricevuto senza sforzi o senza dover modificare i codici ma solo grazie al fatto di non essere nati donne.

Maria Irma Pezzuto ha 19 anni, si è diplomata lo scorso anno con il massimo dei voti presso il Liceo Scientifico Statale C. De Giorgi di Lecce. Studia Giurisprudenza presso l’Università del Salento. Aspira a specializzarsi in diritto penale.

*

#Donne&lavoro 36/2

UN’APPARENTE PARITA’

di Benedetta Caldararo

Per parlare di donne al lavoro, è fondamentale analizzare il ruolo assunto storicamente dalle donne e le lotte che hanno condotto per ottenere, almeno teoricamente e legislativamente, gli stessi diritti riconosciuti in ambito lavorativo agli uomini. A parlarci di «stessi diritti, a parità di lavoro» è proprio uno dei pilastri della cultura e dell’immaginario maschile, l’articolo 37 della Costituzione in cui si afferma che:

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

Esaminando quest’articolo si nota subito la tendenza a descrivere la donna come debole e bisognosa di protezione insieme al bambino. Inoltre, considerando il suo destino domestico, il lavoro è visto solo come un elemento secondario, come un’eccedenza. È molto frequente sentirsi chiedere: «ancora insisti su questi argomenti? Non vedi che ormai le donne ricoprono cariche che prima ricoprivano solo ed esclusivamente gli uomini e prendono lo stesso stipendio? Non stai esagerando a soffermarti su queste disparità?».

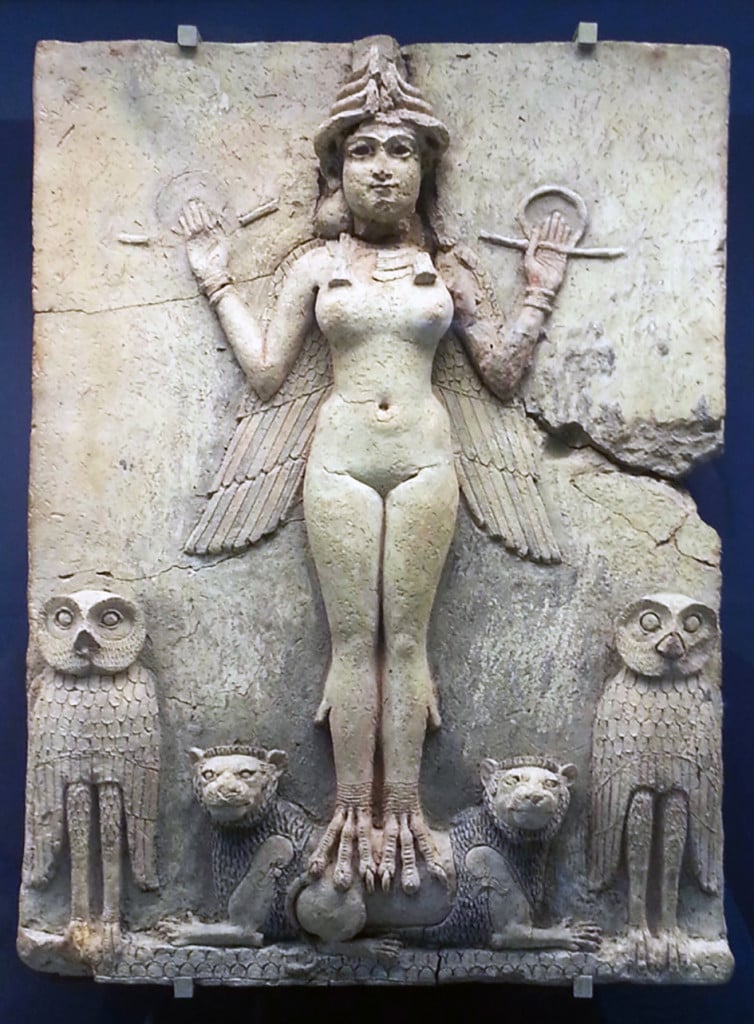

A preoccuparmi è proprio il fatto che molto spesso siano le stesse donne, oltre che alcuni uomini, a riportare queste considerazioni e questo è sintomo di una cultura maschilista e sessista ancora ben radicata nella nostra società. Ma facciamo un passo indietro! Com’era vista in passato la donna?

Nel corso dell’età moderna le donne restano generalmente confinate in casa e va diffondendosi l’idea che sia il marito a dover mantenere la moglie e la famiglia. Si consolida così l’idea della donna intesa come moglie e madre, interamente votata alla casa e all’educazione dei figli, un vero e proprio angelo del focolare: un angelo debole, inferiore all’uomo per struttura fisica e capacità mentali da tutelare come un bambino. Quest’immagine attraversa tutto il XIX secolo che per l’Italia è anche l’epoca delle lotte per l’unificazione nazionale. La fine del Risorgimento porta a un peggioramento della condizione delle donne, le quali avranno bisogno dell’autorizzazione maritale per amministrare i propri beni e non potranno votare nelle elezioni amministrative né in quelle politiche. Anche l’istruzione per le figlie della più abbiente borghesia aveva lo scopo di formare buone madri e mogli umili e obbedienti, capaci di educare i figli e gestire bene la casa. L’accesso al mondo del lavoro per le donne è quindi tutt’altro che semplice; un passo in avanti sembra essere la legge del 17 luglio del 1919 che, oltre ad abrogare l’autorizzazione maritale, consente alle donne di esercitare tutte le professioni e di coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi quelli che implicavano poteri giurisdizionali e quelli che riguardavano la difesa militare dello Stato. Sarà, però, l’articolo 51 della Costituzione e la successiva legislazione (1963) a permettere alle donne l’accesso a tutti gli uffici pubblici e professioni.

Se da un lato le donne per lungo tempo sono escluse dalla maggior parte delle professioni, dall’altro sono sfruttate in fabbrica perché ricevono compensi inferiori e sono meno propense allo sciopero rispetto agli uomini. Durante la prima guerra mondiale le donne entrano a far parte in maniera massiccia dell’industria e dell’agricoltura, e sono impiegate anche nei settori considerati meno adatti al sesso femminile come l’industria pesante. Il rientro dei reduci della guerra e la disoccupazione maschile porteranno, poi, all’espulsione delle donne dal mercato del lavoro e, in epoca fascista, saranno introdotte leggi discriminatorie che contribuiranno a riaffermare il ruolo subalterno della donna, così come farà anche la dottrina cattolica. Il fascismo farà di tutto per mantenere le donne a casa, salvo richiamarle al lavoro allo scoppio della guerra. Ma, come accadde dopo la prima Guerra mondiale, anche dopo la seconda, con il ritorno degli uomini dal fronte, le donne furono licenziate; e ciò avvalora la tesi secondo cui il lavoro femminile è un surplus, subordinato alla principale funzione familiare della donna. Naturalmente, sin dagli inizi del Novecento, matrimonio e maternità significavano licenziamento o perdita del posto di lavoro. Il regime fascista, in linea con la sua politica di crescita demografica, adotterà provvedimenti in favore delle madri, ma ciò porterà i datori di lavoro a preferire l’assunzione di uomini anche in settori solitamente riservati alle donne, come quello tessile. Nel dopoguerra le donne ottengono il diritto di voto e un riconoscimento, almeno teorico, della parità con gli uomini: abbiamo, infatti, l’articolo 3 della Costituzione, l’articolo 29-30, l’articolo 37, l’articolo 51, sebbene l’applicazione di tali principi attraverserà un percorso lungo e travagliato e non porterà a un reale rispetto dei principi stessi, ancora oggi spesso violati. In questo contesto, nasce la legge sulla tutela delle lavoratrici madri del ’50 e, con l’entrata in vigore di tale legge, la pratica già diffusa del licenziamento delle lavoratrici in caso di matrimonio diventa quasi un’abitudine e la cosiddetta ‘clausola di nubilato’ viene addirittura inserita nei contratti di lavoro. Fin dal ’51 Angelina Merlin presenta al Senato una proposta di legge per vietare il licenziamento delle donne che si sposano: la pratica viola le norme costituzionali e i principi morali e sociali. Questa proposta, però, decade in seguito allo scioglimento del Parlamento; è riproposta nel ’53 e ancora una volta decade in seguito alla fine della legislatura. Sarà solo nel ’63 che si arriverà ad avere la legge contro il licenziamento per matrimonio e, negli anni successivi, si otterranno maggiori garanzie per le lavoratrici madri, l’istituzione di asili nido comunali e l’estensione ai padri del diritto di assentarsi dal lavoro per la cura dei figli.

A questo punto potremmo dire che le pari opportunità hanno fatto passi importanti per quanto riguarda il mondo del lavoro ma ancora oggi, nonostante molte donne abbiano raggiunto posizioni di straordinaria importanza, nell’immaginario collettivo continua ad aleggiare l’idea della donna dedita ai compiti di cura e di assistenza. Inoltre continuano a esserci differenze a livello retributivo. Infatti, il Global Gender Gap Report 2020, segnala che l’Italia, già al 70°, è scesa al 76° posto mondiale nella classifica dei Paesi che attuano la parità salariale. Una donna italiana guadagna in media circa 17.900 euro l’anno rispetto ai 31.600 maschili e a fronte di molte più ore lavorate, perché è pagata proporzionalmente meno e fa molto più lavoro non retribuito di un uomo (lavori domestici, cura dei figli, ecc.). E il Global Wage Report 2018/19 dell’International Labour Organization mostra che le donne continuano a essere pagate circa il 20% di meno rispetto agli uomini. A ciò si aggiunge la mancanza di adeguate politiche atte al sostegno della famiglia che induce ad abbandonare il posto di lavoro, per non parlare del declassamento di molte donne in seguito alla maternità e alle domande ancora frequenti durante i colloqui di lavoro riguardanti la sfera privata ovvero l’intenzione di sposarsi o avere figli, le relazioni sentimentali in corso, ecc. Anche l’emergenza sanitaria che stiamo ancora attraversando ha messo in rilievo la difficile posizione delle donne a livello lavorativo, che si sono ritrovate a non avere più la concezione del tempo di vita che implica anche la cura della casa, della famiglia e del tempo di lavoro. Grazie allo smartworking, che a parer mio è più working che smart, per molte donne il tempo del lavoro ha sopraffatto quello della sfera privata, e quello spazio che c’era grazie alla pausa caffè ad esempio, o grazie alla pausa pranzo o semplicemente grazie al tratto di strada casa-lavoro, lavoro-casa è scomparso in un batter d’occhio. Per molte addirittura le ore lavorative sono aumentate e questo ha portato a gravi problemi nella sfera privata, nel conciliare la gestione della casa e della famiglia con il lavoro.

A oggi, penso che uno dei problemi di fondo che deve essere assolutamente superato è considerare le condizioni di lavoro sganciate dalla riproduzione sociale, dal lavoro di cura e di assistenza. Fino a quando il valore della cura non sarà riconosciuto come valore che contribuisce al progresso, al benessere sociale e alle felicità individuali, non ci saranno leggi che tengano e non si potrà mai parlare di vera e propria parità!

Benedetta Caldararo ha 19 anni, si è diplomata lo scorso anno con il massimo dei voti presso il Liceo Scientifico Statale C. De Giorgi di Lecce. Ora studia filosofia presso l’Università del Salento. Ha scelto di studiare filosofia perché ama incondizionatamente pensare, esercitare il pensiero critico su tutto ciò che la circonda. Le piacerebbe insegnare filosofia, ma non è obiettivo che si pone al momento.

*

[post correlati: Tuffarsi nelle trame del mondo (prima parte)]