Diverse sono le storie di architetti che identificano la loro opera con una città. Salvatore Bisogni, «napoletano, comunista, nipote di scalpellino», stando al lesto ritratto che ne diede Gregotti, è tra questi. Elesse Napoli, dove nacque nel 1932 e dove è morto lo scorso anno, a città privilegiata della sua riflessione critica, anche se a differenza di altri, non ha costruito lì poi molto. Ciò nonostante, da architetto-professore con i suoi studenti dell’università Federico II, svolse nel capoluogo partenopeo una prolungata attività progettuale che adesso, mentre si ordina il suo sostanzioso archivio donato all’Iuav di Venezia, trova un’approfondita indagine nel saggio di Daniele Vitale, Salvatore Bisogni, architetture immaginate (Clean, pp. 328, euro 25).

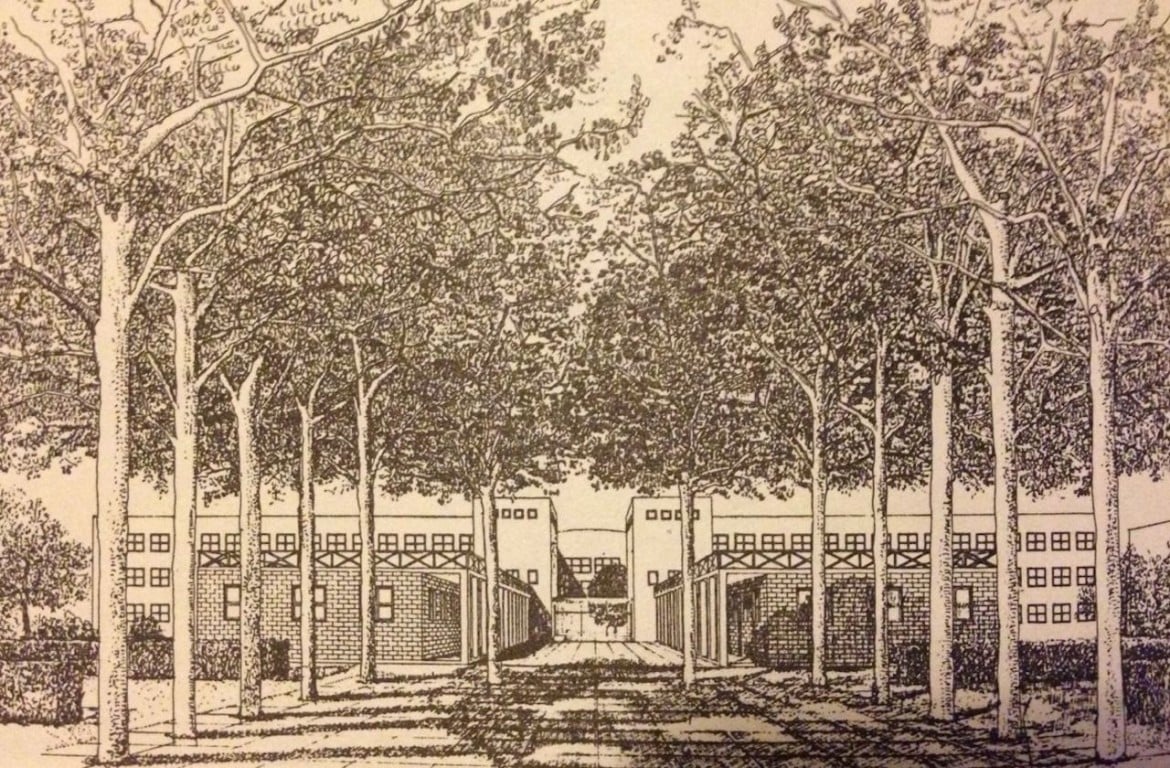

In quella occasione, tra i progetti associati all’«architettura razionale» o di «Tendenza», come volle definirsi, c’erano anche i disegni di Bisogni per la zona di Montecalvario. Lui lì tolse, diversamente da ciò che il piano regolatore prescriveva per la conservazione del tessuto storico, parte delle insule con una «incisione chirurgica calibrata» che lasciava spazio a un luogo pubblico, pieno di «positività», realismo ma soprattutto coerente con la storia urbana di Napoli, che «in ogni epoca» seppe «completare in modo finito una città finita». Il progetto, che traguarda dal basso Castel Sant’Elmo, si sviluppa in una sequenza di blocchi con grandi corti che per analogia intende collegarsi all’architettura antica e moderna.

MOLTI SONO I RIFERIMENTI: il viennese Karl-Marx-Höfe di Ehn, il Cortile del Belvedere di Bramante, l’immeuble villas di Le Corbusier, ma soprattutto gli edifici monumentali di Fuga e Vanvitelli. Si trattava di affermare quell’«utopia della realtà» che come insegnò Rogers e poi i suoi allievi guardava a un «mondo costruito con mezzi reali per fini reali», alla ricerca di un metodo che conciliasse l’eterodossia delle idee con la «continuità» ai principi del Movimento Moderno.

ALLA TRADIZIONE razionalista dell’anteguerra rinviano le architetture costruite di Bisogni: la Scuola materna in via Aquileia (1983), progettata con sua moglie Anna Bonaiuto, e quella nel Rione Traiano, di circa un decennio prima, ritenute da Kenneth Frampton un’«eccezione» nell’ambito della produzione del neorazionalismo. Produzione che il critico statunitense valutava troppo scarna e «deludente», e nel caso di Rossi, inutilmente «metafisica» e «allegorica». Un giudizio severo, ma non per Bisogni poiché evocava «una grandiosità di intenti – come scrisse sulle pagine di Casabella – che raramente si è vista in Italia».

Si riferiva, nello specifico, alla sistemazione a Villa di Briano (Caserta, 1986) della piazza con il mercato e una fila di case, dove si realizza un «microcosmo» capace di invertire la rotta dell’indifferenza alle regole nel piccolo borgo agricolo. Un fenomeno visibile sia nelle periferie, sia nel centro storico di Napoli. Qui, con il Mercatino a S. Anna di Palazzo che per terminarlo ci sono voluti vent’anni dal 1980, Bisogni restituisce urbanità con un semplice piano sorretto da esili colonne a copertura di una cavea artificiale. È la saggia dimostrazione di come si agisce nella città antica: né attualizzando modelli del passato, né immaginando soluzioni avulse dalla realtà eterogenea che la ingloba. Riemerge allora forte la questione dell’autonomia dell’arte e ciò che sostenne Croce: «non può esservi arte là dove non è personalità».

VACUO MEDITARE, quindi, sullo stile o i linguaggi. Se tutto si genera dall’interrogare il contesto – quanto esteso non preoccupa – e la storia – quanto stratificata nei secoli non spaventa – non c’è che affinare alle diverse scale le proprie capacità di analisi e di invenzione. Ecco allora che Bisogni, come suggerisce Vitale, assumerà due ambiti di intervento: la città compatta, costruita per isolati, e sulla quale si è depositata una «città illogica e impossibile da vivere» e l’altra, aperta, contraddistinta dallo sprawl che tutto avviluppa dal golfo all’entroterra. Di quest’ultima altra città è ancora l’area partenopea che l’attrasse in modo speciale: dalla sua tesi di laurea (con Agostino Renna, 1965), influenzata dalle idee di Ludovico Quaroni (ne fu l’assistente a Roma) e di Luigi Cosenza, al progetto per i cinque comuni dell’area nord-ovest (1995) che immaginò di unificare.

Non evitò, però, di misurarsi fuori dal suo avamposto campano: dall’area romana dell’Ostiense (1985) al Centro Direzionale di Milano (1991) e alle nuove centralità urbane di Corsico e di Cesano Boscone. Ricco di testimonianze e di un accurato apparato biobibliografico il saggio su Bisogni è una valida occasione per riflettere su un periodo dell’architettura italiana che si distinse per novità di studi e di invenzioni: l’ultimo, per poi arrendersi davanti ai linguaggi mainstream mondializzati.