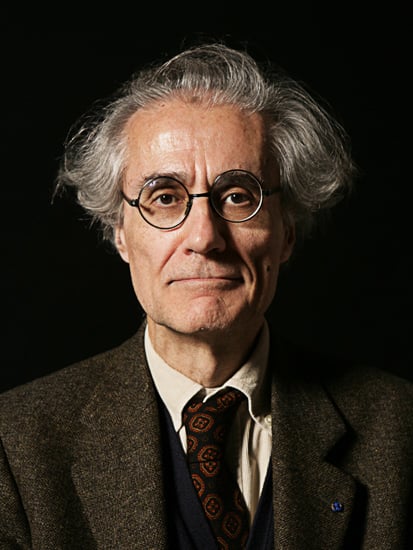

Non c’è alcun centenario da celebrare. È questo il dubbio che viene, una volta chiuso l’ultimo libro di Luciano Canfora – La metamorfosi (Laterza). Non solo non c’è più, da trent’anni, il partito che dovrebbe compierne cento, ma anche la data di nascita di quel partito comunista che fu andrebbe spostata in avanti, dal 1921 fino al 1944, fino al «partito nuovo» di Palmiro Togliatti.

Canfora, santifichiamo le feste e cominciamo dal Pcd’I, quello di Livorno. Nasce in realtà da una sconfitta, il “biennio rosso” e l’occupazione delle fabbriche.

La prospettiva della rivoluzione era del tutto irrazionale rispetto ai rapporti di forza. Anche se alle elezioni del novembre ’19, le prime con il suffragio universale maschile, il partito socialista aveva ottenuto un trionfo, la maggioranza assoluta e si proponeva di aderire alla Terza Internazionale. Il pomo della discordia con i comunisti, pienamente di casa nel partito, è il ventunesimo punto del Comintern, accettarlo avrebbe comportato l’espulsione dei riformisti: Turati, Treves, Matteotti.

È su questo che al congresso di Livorno non si riesce a trovare l’accordo. Turati dice a Terracini «Noi e voi vogliamo le stesse cose, ma la rivoluzione subito è sbagliata». Gramsci non interviene ed è profondamente deluso dalla scissione. Il programma degli scissionisti del Pcd’I è ultra rivoluzionario. Cito: «Il proletariato non può infrangere né modificare il sistema dei rapporti capitalistici di produzione da cui deriva il suo sfruttamento senza l’abbattimento violento del potere borghese». Pochi anni ancora e il problema sarà agire nella clandestinità, sopravvivere.

Quando Togliatti torna da Mosca nel ‘44 c’è una seconda fondazione?

Sì, a cominciare dal nome. Nel ‘21 è Partito comunista d’Italia, sezione della Terza internazionale. Il Pcd’I è un pezzo dell’internazionale che incidentalmente si trova in Italia. Partito comunista italiano con il tricolore nel simbolo vuol dire un’altra cosa. Il partito nasce veramente nel ’44 con una dimensione nazionale ed è il frutto della riflessione di Togliatti sul ventennio fascista. Riflessione che si nutre largamente dei quaderni di Gramsci, anche se le lezioni sul fascismo che Togliatti tiene a Mosca nel ’35 espongono tesi perfettamente in sintonia con quelle di Gramsci, che ancora non conosceva.

Partito nazionale italiano, eppure il Togliatti che sbarca a Napoli è a tutti gli effetti «l’uomo di Mosca».

Nel ’44 la base originaria del partito immagina di ricominciare dal ’26, da quando era stata costretta alla clandestinità. Per quella base Togliatti è un oggetto sacro. Ed è la sua forza, gli consente di imporre al partito di diventare una cosa completamente diversa. Anche perché nel frattempo il partito delle origini si è allargata a chi proveniva dalla lotta di liberazione o direttamente dal fascismo. Togliatti riesce a usare il suo carisma per una cambiare tutto, questo fa di lui un grande politico.

Professore, per lei al centro dell’azione di Togliatti c’è la ricerca del rapporto con i cattolici, pensiero già di Gramsci. Ma questa opzione strategica fallisce in soli tre anni, nel ’77 i comunisti vengono cacciati dal governo.

Non direi. Tenga presente che oggi, passati già trent’anni dalla fine dell’Unione sovietica, possiamo parlarne come storia antica. In questi decenni la storiografia ha assodato che è stata la guerra fredda a imporre nel ‘47 la rottura dell’unità antifascista. I fatti sono noti: l’ambasciatrice americana Boothe Luce che preme su Scelba perché metta fuori legge il Pci e Scelba resiste – parliamo di Scelba non di Dossetti! – De Gasperi si rifiuta di avvallare la lega elettorale anticomunista di Sturzo, con dentro i fascisti, e rompe anche con Pio XII. Tra De Gasperi e Togliatti, nonostante tutto, anche nella nuova divisione del mondo resta un filo di comunicazione che fa capo ai rapporti del 44-47.

Se in Italia i comunisti non sono stati messi fuori legge, com’è accaduto in Germania, e hanno potuto crescere fino a diventare quarant’anni dopo il primo partito italiano, questo è dovuto all’accettazione da parte democristiana di una condizione molto più articolata della semplice contrapposizione governo-opposizione. Nella sostanza l’ottica togliattiana è rimasta vincente. Quando Togliatti parla a Bergamo per la sua ultima campagna elettorale, quella del ‘63, dice che salvare l’umanità è un proposito comune di comunisti e cattolici. Nel preambolo del programma di Bad Godesberg della Spd c’è scritta la stessa cosa.

Togliatti polemizzò con quel programma. Ma secondo lei il partito comunista italiano era in realtà già dal ’44 sulla rotta della socialdemocrazia?

Arrivarci era faticosissimo, ma già concepire un partito di massa e non di militanti rivoluzionari di professione significava aver cambiato l’identità. Un partito di massa è per forza riformista. In un certo senso il vero disastro della storia politica italiana è stata la scissione di Saragat che ha reso sconveniente un termine nobilissimo come socialdemocratico, il nome del partito di Engels e Marx, di Kautsky, di Rosa Luxemburg.

Questa linea riformista del Pci, la linea della democrazia progressiva, è la ragione per cui il partito si è fatto sempre sorprendere in una posizione di diffidenza verso i movimenti, per esempio nel luglio ’60 e poi nel ’68?

In realtà anche nel ’60 Togliatti agisce con molta intelligenza quando spinge per la tregua e per riportare la polizia nelle caserme. Lui sa che Tambroni sta perdendo l’appoggio democristiano e infatti da quella vampata genovese nella quale si ritrovarono tutti insieme Pertini, Parri, Longo, viene fuori quel centrosinistra che la destra Dc e la destra americana volevano impedire. Gli equilibri politici dopo il luglio 60 si spostano in avanti, tanto che Togliatti era molto tentato dall’astensione rispetto al primo governo di centrosinistra.

E nel ’68?

Tutt’altra storia, parliamo di un movimento internazionale, molto più durevole e profondo. Da noi diventò fenomeno di massa e provocò la risposta eversiva della destra, da piazza Fontana al golpe Borghese. Il ’68 ha attraversato la società italiana cambiando dall’interno le forze politiche. Ha avuto un peso anche nella Dc, Moro era interessatissimo al fenomeno e lo seguiva con occhio addirittura partecipe. Longo fece la scelta di aprire al movimento studentesco, quella che si rivelò inadeguata fu la Federazione giovanile comunista. Avrebbe dovuto intercettare, capire, al limite guidare i movimenti ma non fece nulla di tutto questo. Fu solo l’anticamera della carriera nel partito.

Lei descrive Berlinguer come un leader ondivago, ma è lui che nel ’73 porta l’opzione togliattiana del rapporto con i cattolici alle estreme conseguenze.

L’idea del compromesso storico era errata fin dalla sua formulazione. C’è poco da fare, la parola significa accordo di vertice. Magari l’intuizione era giusta, dopo il Cile gli Usa hanno gettato la maschera e bisogna agire tempestivamente per evitare che Kissinger possa fare la stessa cosa in Italia. Togliatti però non avrebbe mai parlato di compromesso, ma di incontro con le masse cattoliche. Ammettiamo pure che sia stato solo un errore lessicale, che Berlinguer volesse dire una cosa diversa, ma allora perché dopo il pessimo risultato delle elezioni del ‘79 abbandona tutto, cambia e torna all’alternativa di sinistra?

A quel punto la Dc è quella di Cossiga, Forlani e Andreotti; Moro è stato ammazzato e il compromesso storico è sepolto assieme a lui.

Che la battaglia criminale l’avessero vinta quelli che volevano fare fuori Moro non era motivo sufficiente per cambiare strategia. Abbandonando il compromesso storico Berlinguer lo smaschera come un tentativo strumentale. Fu solo il primo di una lunga serie di errori dell’ultimo Pci. Dalla questione morale, in pratica l’ammissione di non avere una linea politica, all’incapacità di fare un discorso serio sul finanziamento ai partiti durante la vicenda, tutt’ora oscura, di Mani pulite. Fino alla follia occhettiana di sciogliere il partito e all’appoggio alle leggi elettorali maggioritarie.

Professore, il suo libro precedente era dedicato all’Unione europea descritta come il trionfo del capitale finanziario. Un esito al quale può aver contribuito anche il disinteresse per l’Europa del partito comunista italiano, magari proprio in conseguenza di quel carattere di partito nazionale di cui abbiamo parlato all’inizio. Berlinguer nel ’76 aveva tentato con l’«eurocomunismo», questo glielo riconosce?

L’eurocomunismo era solo una forma velata per alludere alla trasformazione del Pci, una declinazione dello strappo da Mosca, un modo per dire «noi con i sovietici non abbiamo più a che fare». Non c’entra niente con la nascita della Comunità europea né con la proposta di una linea politica alternativa a quella liberista che ha ispirato l’unificazione. Tenga conto che all’epoca della presidenza Mitterand i ministri del partito comunista francese, il principale e quasi l’unico interlocutore di Berlinguer, erano zelanti riformisti quanto e più dei socialisti. Rispetto all’Europa, mi lasci concludere ricordando che sono state l’Inghilterra e la Russia ad averla salvata prima da Bonaparte e poi da Hitler. Oggi Inghilterra e Russia sono entrambe fuori dall’Europa. Decisamente c’è qualcosa che non va.