«Prima del ’68 c’era il teatro al singolare, dopo invece esistevano i teatri, al plurale». Così Eugenio Barba, fondatore dello storico gruppo Odin Teatret, ripercorre la vicenda di quel fenomeno a cui è stato dato il nome di «terzo teatro». È una storia dove si intrecciano i sommovimenti sociali dell’epoca, le innovazioni specificamente teatrali e il percorso della compagnia fondata nel ’64 e presto stabilitasi in Danimarca. L’occasione è quella del 27° Festival del Teatro Urbano, ideato dalla compagnia Abraxa e in programma fino a lunedì nella magnifica cornice del Giardino degli Aranci di Roma. Al suo interno è stato presentato il libro collettivo Terzo Teatro. Un grido di battaglia pubblicato da La Bussola Edizioni e Ipazia Production, di cui Barba è uno degli autori.

Con la sua voce serena, quasi magnetica, il grande uomo di teatro ragiona su alcuni dei momenti salienti di quell’avventura: non fu un movimento, perché privo di qualsiasi omogeneità estetica ed ideologica, ma piuttosto la multiforme necessità di cambiamento che i giovani portavano con sé. Con una distinzione importante: «C’era chi, con Brecht e Dario Fo, con il teatro voleva fare la rivoluzione sociale e chi, con Grotowski, voleva cambiare se stesso». Nasce così l’idea di poter fare il teatro con poco, quel «teatro povero che è innanzitutto artigianato» e che necessita solamente di un attore e uno spettatore per far accadere qualcosa di importante, abbandonando le poltrone in velluto e scoprendo la strada. «Chiunque poteva iniziare a fare teatro, da un momento all’altro» racconta Barba, anche se sappiamo quanto il dilettantismo dell’Odin — inteso come strada formativa alternativa alle accademie ufficiali — sia in realtà pregno di applicazione, tecnica e rigore. Una preziosa anomalia ancora in vita dopo 57 anni quando normalmente le compagnie del terzo teatro ne duravano al massimo dieci, come ricorda il regista.

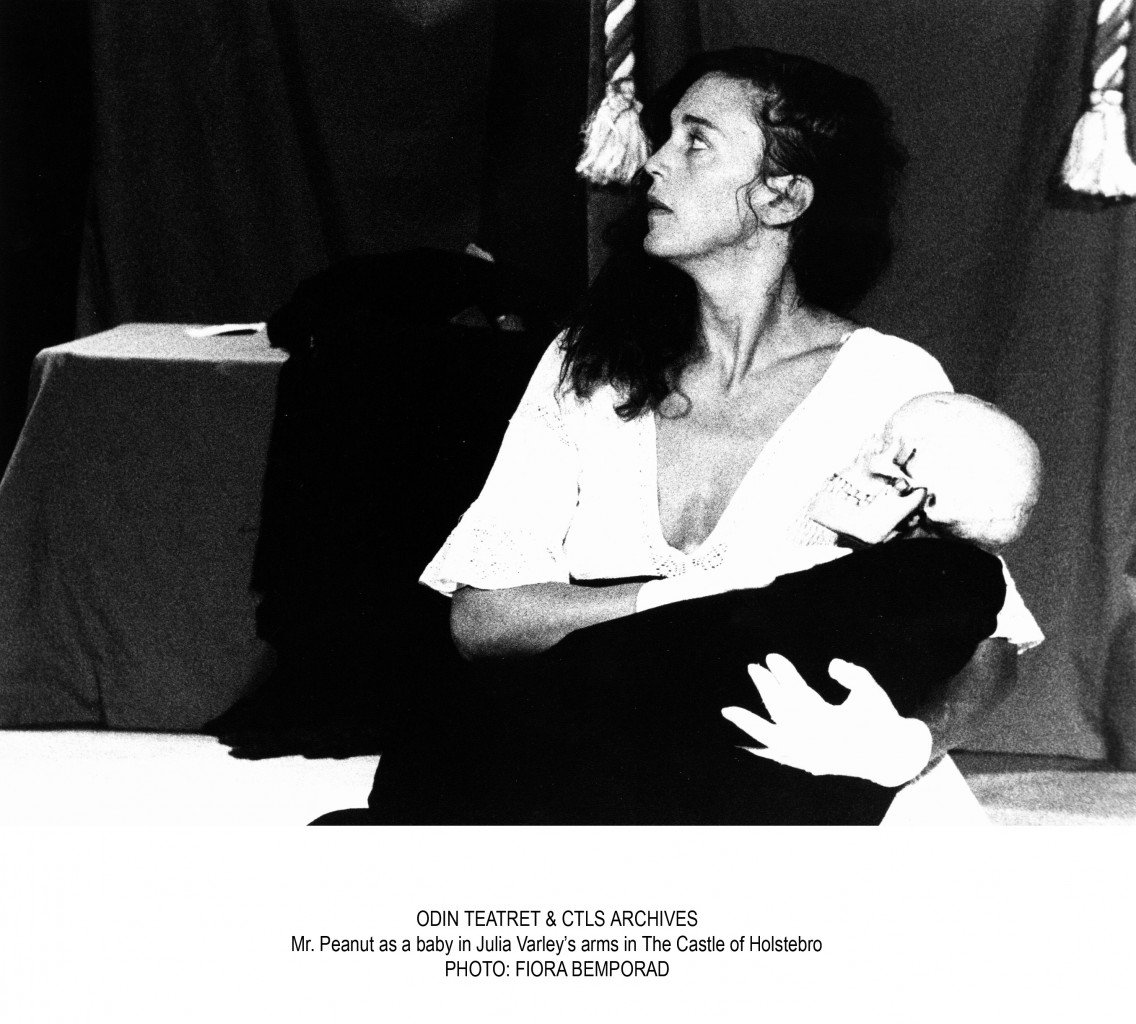

Calata la sera è il momento della proiezione-performance Il personaggio che non può morire incentrata sull’iconico Mr Peanut, storica maschera appartenente a Julia Varley. Nello schermo vediamo scorrere le immagini che raccontano la vita di un «già morto», ovvero il teschio che trova la sua sistemazione sopra il capo dell’interprete. Una figura spaventosa e buffa allo stesso tempo, appartenente tanto all’aldilà che all’aldiquà, in grado di interrogare con leggerezza i misteri del trapasso. Lo vediamo camminare sui trampoli nelle strade del Perù e nelle piazze dell’Argentina, venire arrestato in Cile sotto il regime di Pinochet e attraversare il ponte di Brooklyn a New York. E ancora stringere le mani dei bambini danesi e prendere parte a numerosi spettacoli dell’Odin, fino ai più recenti Ammazzare il tempo e Ave Maria. Prima e dopo il video Mr Peanut si mostra al pubblico in «carne ed ossa», indossando diversi vestiti e interpretando alcuni dei suoi ruoli, per tornare infine ad essere un neonato tra le braccia della Varley come ne Il castello di Hostelbro: un ciclo che si chiude, con la forza di guardare in faccia la fine e riuscire a riderci su.