«Noi che il dolore ha fatto viaggiare nella nostra anima alla ricerca di un luogo di calma a cui appoggiarci, alla ricerca della stabilità nel male come gli altri nel bene, noi non siamo folli, siamo dei medici meravigliosi» (Antonin Artaud)

«Il matto non gioca mai, ma edifica monumenti capovolti. L’artista gioca sempre, edificando gli stessi monumenti» (Marco Ercolani, psichiatra)

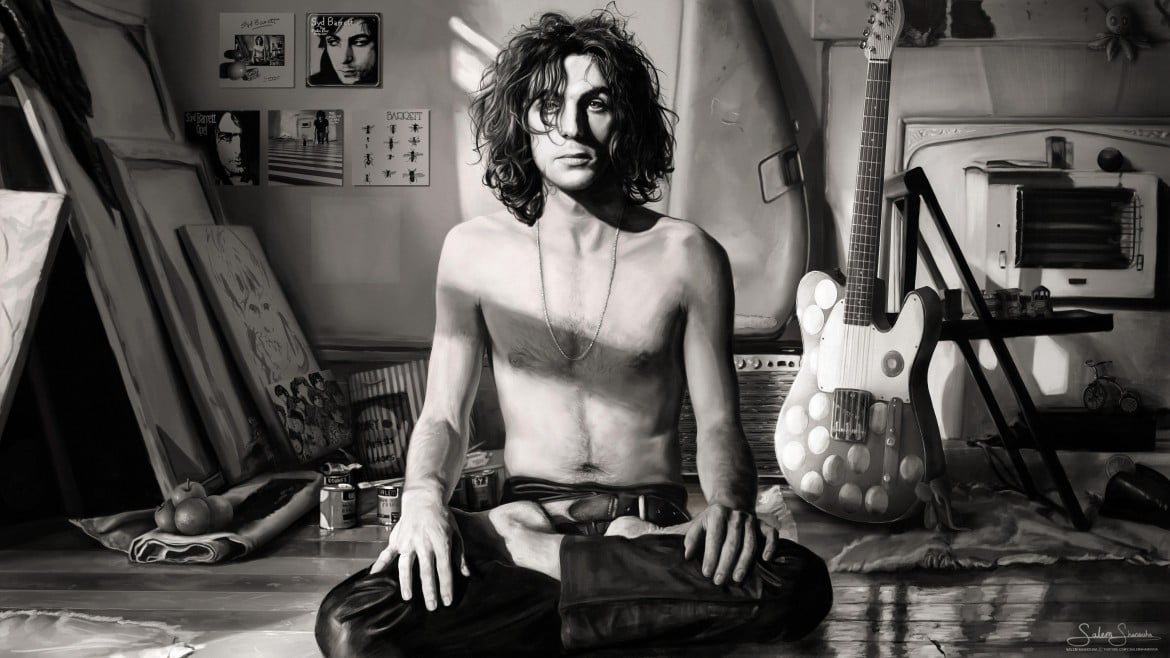

Il 3 gennaio 1970, cinquant’anni fa esatti, nei negozi inglesi arriva uno strano ellepì. Strano a partire dalla copertina. C’è una stanza vuota con il pavimento dipinto a strisce bicolori, c’è un giovane uomo a piedi nudi accovacciato, che si puntella con la punta delle dita, come se fosse concentrato a mantenere un equilibrio tutto suo. Accanto ha un vaso con qualche fiore stentato. Nelle immagini a complemento, di spalle al giovane uomo c’è una splendida ragazza nuda, sempre di schiena o di tre quarti. I due si ignorano, la donna potrebbe anche essere un fantasma della mente. Il titolo è scritto a caratteri più grandi di quelli dell’autore, e dice The Madcap Laughs, il pazzo sta ridendo. Il pazzo, che non ride affatto nelle foto, è Syd Barrett, e quello è il suo primo disco solista. La copertina l’ha concepita lo studio Hipgnosis, la stessa realtà che produrrà le stupefacenti, imprevedibili copertine dei Pink Floyd: ad esempio, in quello stesso anno, quella di Atom Heart Mother, con il prato verde e la mucca pezzata che guarda in camera. Psichedelia indotta con l’immagine meno psichedelica che si possa concepire, il placido ruminante. La psichedelia, il «disvelamento della realtà interiore», per andare al significato letterale del termine era stata per i Pink Floyd quasi tutta farina dal sacco del «pazzo che ride», Syd Barrett.

OGGETTO DI CULTO

Quando esce quel disco dal titolo eloquente, destinato a diventare oggetto di culto e venerazione per almeno un paio di generazioni di musicisti, e sino ad oggi, che è passato mezzo secolo, Syd Barrett non è più membro stabile dei Pink Floyd. È già diventato il Syd Barrett folle e delirante, con la sua musica, gli indizi c’erano già stati con i primi memorabili dischi dei Floyd: un precipizio fiammeggiante come l’esplosione di una supernova musicale che aveva messo assieme filastrocche infantili oblique e imprendibili e fragorose derive cosmiche e rumoristiche. Quelle parole che si sono usate, «folle» e «delirante», ricostruite nei loro veri significati ci raccontano una storia bella e dolorosa. Folle deriva da «follis», il mantice che si tende e si sgonfia sotto le mani del fabbro, per attizzare il fuoco: improvvise tensioni estreme, improvvisi svuotamenti, a lasciare una persona inerte e assente dal mondo. Delirare significa «uscire dal solco dove sono i semi messi a germogliare»: fuori dal solco, nasce solo l’imprevedibile. La follia. L’arte che è talmente estrema da non essere più tale, perché è ormai una casa che racchiude la sofferenza, senza porte e finestre. L’arte condannata a negare sé stessa, tendendo al silenzio o all’epilogo finale. Il «pazzo che ride» lanciò gli ultimi bellissimi, inquietanti segnali di delirio. E inaugurò, con la tappa intermedia di Barrett, uscito nello stesso anno, in pratica una coda di Madcap, l’avvio di uno strano, lunghissimo silenzio per Syd Barrett. Passato dall’altra parte dello specchio a vivere come un obeso e tranquillo signore di campagna a Cambridge: stranito, inutilmente e crudelmente assediato da legioni di fan che volevano conoscere «il vero fondatore dei Pink Floyd».

Ricostruire come Syd Barrett arriva a incidere, tra mille difficoltà, la storia del «pazzo che ride» agli Abbey Road Studios di Londra significa ripercorrere l’urgenza bruciante che, nel giro di quattro anni, catapulta un gruppo di ragazzi inglesi innamorati del blues e del rhythm and blues in una realtà cangiante e fluidissima che finisce per cambiare anche loro, che s’erano scelti il nome Pink Floyd unendo quelli di due venerabili bluesmen neri. La Swingin’ London e l’underground li cambiarono in tempo reale, tra il ’66 e il ’67, trasformando un impreciso, rozzo gruppo raccogliticcio di r’n’b nel fenomeno da ascoltare e da vedere: oggi una banalità, quest’ultimo aspetto, il «vedere». Non allora, perché i primi light show che accompagnarono l’impossibile musica dei Pink Floyd di Syd Barrett all’Ufo Club di Londra e in altri piccoli templi fumosi dell’underground erano qualcosa di letteralmente mai visto e continuo: sessanta show nel ’66, duecento nel ‘67. Syd Barrett era bello, affascinante, spiritoso. Aveva le ragazze ai suoi piedi, una testa che mulinava idee strane a getto continuo, un modo di suonare la chitarra che scavalcava i limiti tecnici personali per andare a parare subito nelle regioni più avventurose dell’avanguardia rumoristica. Dipingeva, e bene. Poi arrivò l’acido lisergico, e Syd reagì alla pressione di quegli impegni pressanti cominciando a vivere nei reami dell’Lsd. Sempre più assente, sempre meno affidabile sul palco. A volte pressoché catatonico. Un giorno, semplicemente, gli altri Pink Floyd non lo passarono più a prendere. E nel gruppo entrò David Gilmour, i primi tempi affiancato a Syd. Opportunismo? Forse. Ma anche un buco nel cuore. Perché Syd era il cuore dei Pink Floyd, e restò chiuso in quella stanza che aveva dipinto a strisce, mischiando la vernice alle cicche di sigarette e i fiammiferi di legno. Pete Jenner, produttore, riuscì a riportarlo in studio nel maggio del ’68: inizio di una faticosa odissea a caccia dei residui sprazzi di lucidità di Syd Barrett, di cui è rimasta traccia nelle rarità racchiuse in Opel, pubblicate nel 1988.

UN ALTRO MONDO

The Madcap Laughs cominciò a profilarsi nell’aprile del ’69: furono convocati in studio il bassista Willie Wilson e il batterista Jerry Shirley degli Humble Pie. I brani c’erano, ed erano pura meravigliosa psichedelia barrettiana. Andavano «ricostruiti» dalle decine di false partenze, abbozzi, interruzioni che erano ormai il modo di lavorare di Syd il folle. A questo punto si presentarono in studio Roger Waters e David Gilmour, le due metà oscure destinate in futuro a fronteggiarsi polemicamente per il resto delle loro vite: per aiutare Syd. Ultima tregua in nome di un’unità che non ci sarebbe mai più stata, se non per evocare l’amico impazzito in Wish You Were Here, tanti anni dopo. Sedute per Madcap il 13 e 14 giugno, e una conclusiva il 26 luglio. Era nato uno strano, incespicante capolavoro, compreso un adattamento da una poesia di James Joyce del 1907, Golden Hair. Avrebbe folgorato, tra gli altri, David Bowie, Robyn Hitchcock, Julian Cope. Canzoni che sembrano segnali da un altro mondo, e da un’altra sensibilità: tant’è che Gilmour ricorda quando un brano proprio non riusciva a venir fuori, e con un sorriso Syd Barrett fece girare al contrario il nastro con la registrazione della sua chitarra: tutto era perfettamente allineato, di colpo.

Il miglior tributo a Syd Barrett, il diamante pazzo, in tutto il pianeta, non è arrivato da un musicista anglosassone, né di alcun’altra parte del mondo, per quanto i brani di Syd Barrett continuino ad essere oggetto di venerazione e rivisitazione. Il miglior tributo è arrivato nel 2010 da un grande scrittore italiano, Michele Mari , con Rosso Floyd, uno dei romanzi più strani e fascinosi negli ultimi ani. Dove nelle pagine è allestito una sorta di tribunale giudicante in bilico tra la svaporatezza dei reami di Alice oltre lo specchio, e indizi di inquietante ineluttabilità kafkiana. Al centro di tutto, motore immobile che muove tutto è Syd Barrett: che continua a governare le sorti dei Pink Floyd all’ infinito con la sua imprescindibile assenza-presenza, incarnazione assente del perturbante che i Pink Floyd metteranno in scena all’infinito con i due tronconi monchi dell’esperienza Pink Floyd: da un lato Gilmour, Wright e Mason, dall’altro Roger Waters. Due metà senza conciliazione possibile se non in un unicum impossibile, perché incarnazione della non domabile folla creativa: Syd Barrett.

Syd Barrett, fluida follia

Il 3 gennaio 1970 il geniale fondatore dei Pink Floyd pubblicava il suo primo album solista, «The Madcap Laughs». «Noi che il dolore ha fatto viaggiare nella nostra anima alla ricerca di un luogo di calma a cui appoggiarci, alla ricerca della stabilità nel male come gli altri nel […]

Syd Barrett

Il 3 gennaio 1970 il geniale fondatore dei Pink Floyd pubblicava il suo primo album solista, «The Madcap Laughs». «Noi che il dolore ha fatto viaggiare nella nostra anima alla ricerca di un luogo di calma a cui appoggiarci, alla ricerca della stabilità nel male come gli altri nel […]

Pubblicato 4 anni faEdizione del 4 gennaio 2020

Pubblicato 4 anni faEdizione del 4 gennaio 2020