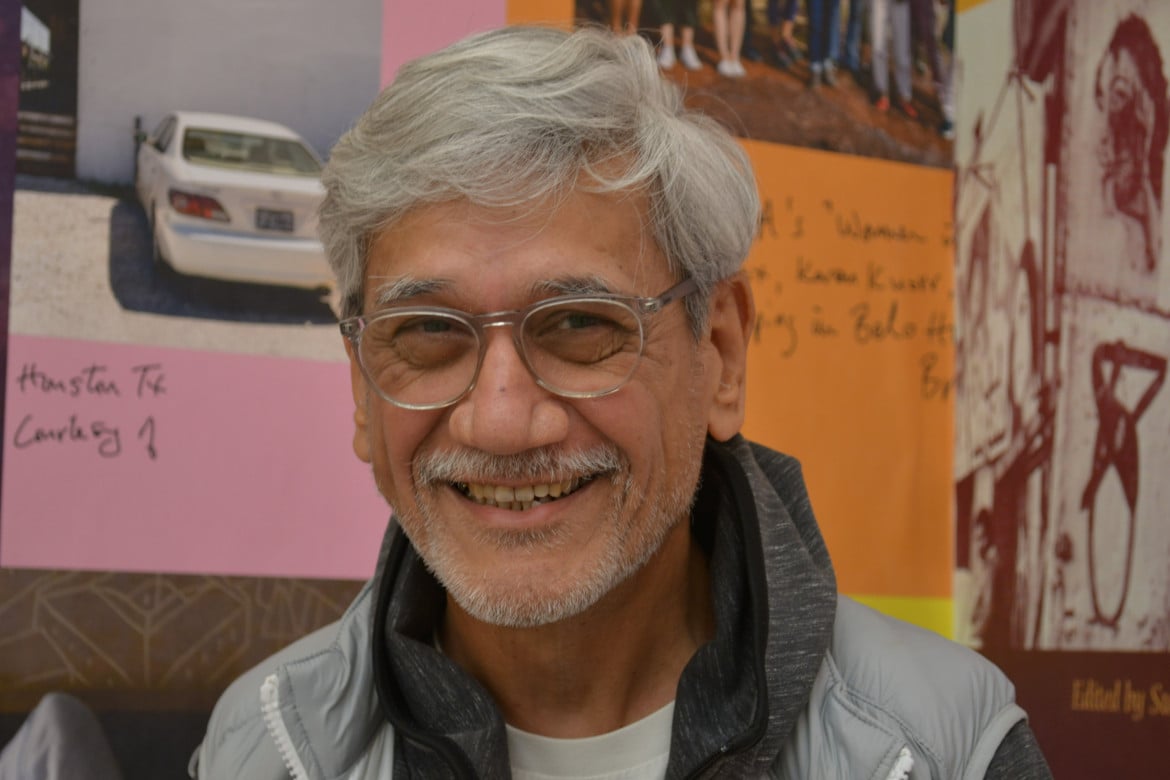

«Il libro è la voce narrante della mostra. Non è propriamente un catalogo, piuttosto racconta il contesto in cui sono nate le immagini». A parlare è il fotografo canadese/britannico Sunil Gupta (New Delhi 1953, vive e lavora a Londra) in occasione della sua prima personale in Italia Emerge into Light alla galleria Matèria di Roma (fino al 15 gennaio 2022), accompagnata da un testo di Mark Sealy e alla sua partecipazione ad Artissima 2021.

Pubblicato da Autograph (l’associazione di Black Photographers di cui Gupta è stato co-fondatore nel 1989), From Here to Eternity (2020) ha vinto il Kraszna-Krausz Awards per la forza della sua visionarietà. «C’è tutto quello che ho collezionato nel tempo, foto della mia famiglia biologica e di quella queer, della gente, mio marito, la mia cagnetta Baba Gupta che era una principessa». Ritagli di giornale, appunti e fotografie si alternano nelle pagine colorate, proprio come sulle pareti della galleria trasformata in un diario personale che è allo stesso tempo un manifesto sociale e politico che affronta questioni gender, razziali e di migrazione. I momenti spensierati di Christopher Street (1976) lasciano spazio a quelli più difficili, come è evidente nella serie From Here to Eternity (1999-2020) in cui l’autore, operando una sorta di «phototherapy», si confronta con le conseguenze dell’Aids, contratta negli anni ‘90. «Il mio lavoro è nato da quello che mi è successo nella vita, non tanto dai grandi eventi».

Hai vissuto a New Delhi fino all’età di 15 anni, quando la tua famiglia ha deciso di trasferirsi a Montreal. In che modo si coniuga l’impatto che ha avuto Bollywood sul tuo immaginario e la realtà che hai fotografato in bianco e nero?

Penso che Bollywood sia presente nella forma narrativa del raccontare storie, nel melodramma. Ha funzionato bene quando, più tardi, ho avuto una vita gay che era anche piena di melodramma. Quanto al colore, all’impatto luminoso e colorato, c’è da dire che quando negli anni Settanta, a New York, mi sono avvicinato alla fotografia l’estetica dominante era modernista. Al MoMa si vedevano solo fotografie in bianco e nero. In Christopher Street, il mio primo lavoro, ho provato a fare le mie foto in bianco e nero in una maniera diversa, cercando di cogliere la tensione che c’era nella strada, gli sguardi e anche il dramma.

Anche a Montreal, prima dell’esperienza newyorkese, eri interessato alla fotografia…

A Montreal non avevo mai visto una fotografia dal vivo, solo sui libri. Come studente universitario frequentavo un club di cinema dove pagavamo 1 dollaro per vedere qualsiasi cosa. Film di registi giapponesi, francesi, italiani: Truffaut, Antonioni, Rossellini con Roma città aperta… Mi interessava il movimento, il fotogramma del film, la sequenza. Credo che tutto questo sia entrato nel mio modo di fotografare. Della fotografia certamente non ero interessato al «momento decisivo».

A New York, dove sei arrivato nel 1976, hai seguito diversi workshop di fotografia incluso quello di Lisette Modelle. Qual è stata la sua lezione?

Ho seguito anche i workshop di Philippe Halsman e George Tice, dove l’insegnamento riguardava soprattutto la stampa, ma certamente il workshop più significativo è stato con Lisette alla New School. Ufficialmente i miei genitori pensavano che studiassi business! (ride). Lisette Model era una persona appassionata, ci metteva le emozioni e il sentimento. Non aveva mezze misure o qualcuno e qualcosa le piaceva veramente, oppure il contrario. Era molto estrema. Sono stato fortunato perché le piacevo e le piaceva quello che facevo. Per me lei è stata una grande ispirazione. Credo che sia stato grazie a lei che ho potuto fare la scelta di lasciare gli studi di economia per la fotografia. Era anche una bravissima insegnante. La fotografia, per lei, doveva entrare nella vita del fotografo con passione.

È stato quando hai iniziato a fotografare la comunità gay, a New York, che il ruolo della fotografia per te è coinciso con quello di attivista?

Era già cominciato in Canada all’università. Nel 1972, quando ero studente mi sono unito al gruppo di attivisti gay e, tra le cose che facevamo, c’era la pubblicazione della rivista Gayzette. Le fotografie erano mie. Era ancora un hobby ma il fatto che le mie foto venissero pubblicate su un giornale mi ha stimolato a fare meglio. Il soggetto era legato alle «gay news», quindi l’attivismo voleva dire protestare nelle strade o supportare i diversi gruppi. C’erano i gruppi religiosi, i gay cattolici, i gay ebrei… ed io andavo ovunque a fotografarli con la mia macchina fotografica. Andavo anche nei bar gay controllati dalla mafia. Il giornale usciva sporadicamente ed era studentesco, quindi per avere un certo seguito sarebbe dovuto uscire dal campus. Il problema però era linguistico, infatti era scritto in inglese, la lingua che si parlava all’università, mentre in città si parlava francese. All’epoca, come dicevo, non avevo mai visto una fotografia d’autore dal vivo, solo sulle riviste e avevo imparato qualcosa su come sviluppare la pellicola e stampare leggendo il manuale della collana Timeline Books. Cercavo anche le immagini gay di altri fotografi, ma solo più tardi ho scoperto Duane Michals e qualche altro autore. Quando sono arrivato a New York sono rimasto subito colpito dal numero di gallerie che esponevano fotografie e poi c’erano i musei! Era la prima volta che le vedevo stampate in grande formato.

Come nasce il progetto «Christopher Street» che prende il nome dalla strada del Greenwhich Village dove nel 1969 ebbe inizio il movimento di liberazione omosessuale con i «moti di Stonewall»?

Nel ’76, dopo Stonewall, i gay cominciavano a mostrarsi alla luce, facendo coming out. Era prima dell’AIDS. A New York si sentivano più liberi e cominciarono ad arrivare anche da fuori, quindi il Village divenne il cuore, soprattutto il West Village vicino al fiume. C’erano locali di musica jazz, bar e la gente era solita camminare su e giù verso l’Hudson. Era come una promenade. Si usciva solo per essere visti e per vedere gli altri e questo è diventato anche il mio progetto.

Non fotografavo con uno sguardo da antropologo, ma dall’interno. Guardavo la mia gente, anch’io facevo parte della comunità. Ero ventenne e coglievo la giovinezza, la sessualità. C’erano moltissimi uomini, più di quanto tempo ci fosse per fare sesso. Come poter dormire con tutti? Bisognava scegliere! (ride). Io lo facevo fotografando, era più veloce. Nelle fotografie c’è la mia collezione privata di uomini che mi piacevano.

Quando a metà degli anni ’80 si è cominciato a diffondere il virus dell’Aids qual è stato il suo riflesso sulla società e sul tuo lavoro?

È stato drammatico. I quotidiani britannici parlarono della «peste gay» facendo, per conto del governo, una pubblicità estremamente negativa e molto conservativa nei confronti dei gay con un messaggio antisessuale che promuoveva l’astinenza o la monogamia del matrimonio. Noi, invece, promuovevamo l’esatto contrario. Io per primo ero un sostenitore della promiscuità. Allora ho pensato che bisognava scattare più fotografie, lavorare di più per dare un segnale contro la propaganda di stato e dei media. Ma la realtà è stata che moltissima gente è morta. Qualcuno ha cominciato a credere che essere sposato, quindi avere un partner stabile potesse essere una soluzione.

Io ero contrario al matrimonio perché ero cresciuto con l’idea che fosse legato al capitalismo. Con la famiglia è necessario avere un’altra casa e quando i figli crescono servono altre case ancora, le proprietà aumentano. Ero per la promiscuità e per non ero focalizzato sull’avere figli per non possedere proprietà. Questo è molto chiaro in India – lo era certamente per mio padre – dove la società è patriarcale e la proprietà passa al figlio maggiore, non alla figlia. Per mio padre non era importante che fossi gay, ma avrei dovuto sposarmi e avere un figlio maschio. Potevo dormire con chi volevo, nessuno si sarebbe mai interessato alla mia vita sessuale. È una grande ipocrisia ma è così.