Nel caleidoscopio di culture e di religioni dell’Impero Ottomano ve ne era una caratterizzata dalla sua antichissima radice cristiana: quella armena. Era un popolo di contadini stretto intorno ai suoi vescovi e di una élite cittadina abitante nelle province orientali dell’impero. Alla fine dell’800 contava circa tre milioni di abitanti. Ma proprio allora la crisi dell’Impero si rivelò con caratteri che misero in pericolo l’esistenza stessa degli armeni tutti. Tra il 1894 e il 1896, reagendo alle proteste contro la pressione fiscale, una brutale azione militare portò a stragi spaventose: si parla di circa duecentomila morti.

Ci fu chi intravide fin da allora una strategia dietro tanta violenza: si volevano liberare in un modo o nell’altro le terre orientali dell’Anatolia dalla presenza armena per fare posto ai turchi cacciati dai territori ottomani resisi via via indipendenti. Di fatto, il disegno di una brutale semplificazione e modernizzazione forzata in senso occidentale – uno Stato, una religione, un popolo – si dispiegò nel 1915 grazie al contesto della guerra mondiale. Fu una vera «soluzione finale» del problema armeno, progettata e mandata a effetto da una volontà centrale unita a forme di tale selvaggia ferocia collettiva da fissarsi come il modello storico dell’eliminazione violenta di un intero gruppo umano – quello che fu poi chiamato «genocidio».

Per molto tempo la piena conoscenza dei fatti, circolante grazie all’impegno di eredi e sopravvissuti, una conoscenza resa popolare dal celebre romanzo di Franz Werfel, è stata ostacolata o negata da parte della Turchia moderna e della sua storiografia. Ma le relazioni ufficiali dell’epoca, come quella che il governo inglese affidò a due suoi incaricati (uno era lo storico Arnold Toynbee), le testimonianze dei sopravvissuti e gli atti del processo celebrato dalle potenze vincitrici nel 1919 non lasciarono dubbi sulla inaudita portata del crimine e sul suo volto insieme antico e modernissimo: antico era il modello della costruzione dello stato per via di eliminazioni e trasferimenti di popolazioni. Come la cacciata degli ebrei nel 1492 aveva contribuito a creare l’unità politica del popolo spagnolo, così la Turchia moderna con la strage degli armeni si liberò del suo passato di impero multietnico. Modernissimo fu invece il percorso progettato con gelida determinazione e mandato a segno con inaudita ferocia.

Come mostra un importante libro di Marcello Flores, Il genocidio degli Armeni (Il Mulino, pp. 348, euro 25,00), la guerra mondiale creò l’occasione per mandare a effetto il disegno di «ripulire il paese dai suoi nemici interni – i cristiani – senza dover fronteggiare l’intervento diplomatico delle potenze straniere»: così si espresse il ministro dell’interno Talât, uno dei principali artefici dell’operazione, scrivendo al gran visir il 26 maggio 1915.

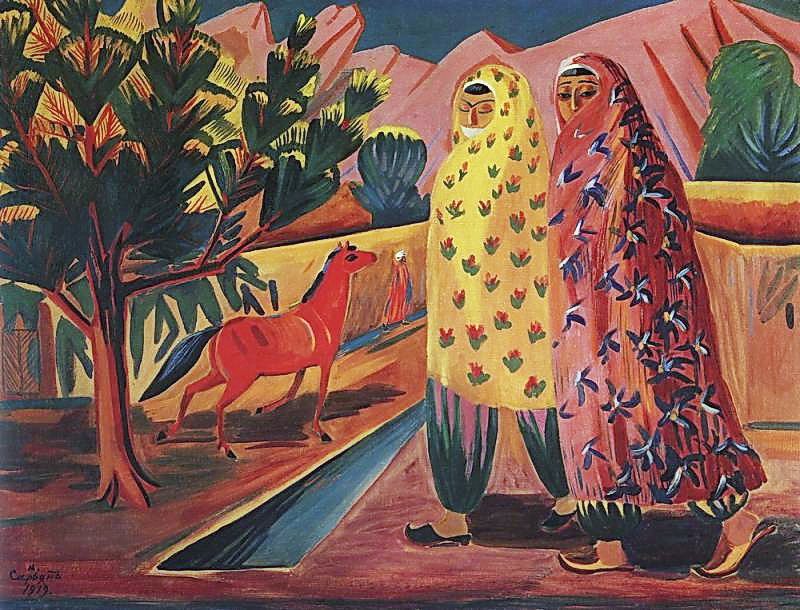

Cominciata in aprile con l’arresto dei membri della élite armena, l’operazione proseguì con la deportazione e la strage sistematica di quel popolo, accusato di essere una quinta colonna nemica, membro di un «grande complotto» internazionale. Gli armeni furono privati di tutti i loro beni, espulsi e avviati a un percorso di fame e di morte. Le scene della eliminazione fisica di intere masse umane, delle donne vendute e fatte schiave, arrivarono in Europa attraverso le testimonianze di viaggiatori e le relazioni di inviati diplomatici. Sconvolgente il materiale fotografico, di cui il libro di Flores presenta una ragionata selezione. Così, tra il 1915 e il 1916 gran parte della popolazione armena della Cilicia e dell’Anatolia fu massacrata. Fu un genocidio, il primo del mondo contemporaneo, tutt’ora duramente negato dal governo turco. E si è visto proprio quest’anno come sia bastata la commemorazione ufficiale dell’evento e la sua definizione come «genocidio» a suscitare violente reazioni da parte del premier Erdogan.

Il termine genocidio fu coniato dall’ebreo polacco Raphael Lemkin nel 1944, nel corso di una analisi del regime giuridico imposto dai nazisti nei territori occupati, redatta per conto dell’amministrazione americana. Nel momento in cui il mondo intero prendeva coscienza di quel che era accaduto nei campi di sterminio nazista, per Lemkin tornava attuale il caso armeno nella definizione della nuova figura di reato.

Un estratto di un suo dossier sull’eliminazione in massa degli armeni si legge nel volume di testimonianze che la benemerita Giuntina ha pubblicato alla vigilia del centenario, Pro Armenia.Voci ebraiche sul genocidio armeno (a cura di Fulvio Cortese e Francesco Berti, con la prefazione di Antonia Arslan). Di particolare interesse, il memorandum che l’agente segreto Aaron Aaronsohn inviò allora al governo inglese per accusare l’indifferenza, se non la collaborazione, dei funzionari tedeschi presenti come alleati nell’Impero ottomano.

La proposta di Lemkin divenne norma del diritto internazionale con la convenzione approvata dalle Nazioni Unite nel 1948 sulla «prevenzione e punizione del crimine di genocidio». In quest’anno centenario, si è visto come intorno alla parola «genocidio» si apra ancora un fossato che divide la moderna Turchia dall’Europa. Perché la parola sia impronunciabile, almeno dal premier Erdogan e dalla memoria ufficiale della Turchia moderna, è molto ben spiegato da Marcello Flores nella sua ampia e analitica esposizione, che non si limita al puntuale racconto delle stragi degli armeni, tra i massacri «hamidiani» del 1894-96 e il grande sterminio del 1915, ma si pone un problema più ampio: quello del rapporto tra la politica attuale del governo turco, attestata sul più rigido negazionismo, e la maturazione di una coscienza della verità storica e di una conoscenza approfondita della realtà dei fatti, che non lascia alibi ai tentativi di sfumarli nell’indistinto di una apparentemente equanime divisione delle colpe tra vittime e assassini.

Il dato fondamentale è che nella Turchia moderna, nata dal tracollo dell’Impero Ottomano, esiste una verità storica di Stato: quella di un’identità nazionale dotata di specifici caratteri. È uno dei tanti casi di sciagurata fortuna del fantasma dell’«identità»: dando corpo al fantasma sovrastorico dell’identità collettiva, il potere politico si legittima come suo interprete e tutore.

In Turchia chi critica o mette in discussione l’identità nazionale si rende colpevole di un crimine a norma dell’art. 301 del codice penale. Negli anni della guerra fredda un capostipite della storiografia accademica sulla Turchia, Lewis V. Thomas, riassumeva la «verità» di stato sostenendo la necessità storica della turchizzazione e dell’islamizzazione accelerate «con l’uso della forza» e l’aggressione contro gli armeni. Il presente legittimava il passato, secondo Thomas: perché la nascita di «una Repubblica turca che deve la propria forza e stabilità …all’omogeneità della sua popolazione» era meritevole di avere creato «un valido alleato degli Stati Uniti» inserito nel campo occidentale e nella Nato.

Come mostra Marcello Flores, tesi come queste sono servite fin dall’epoca dei fatti per celare i caratteri reali della strage sistematica del popolo armeno; e ancora oggi, mentre la cultura turca sarebbe ormai pronta a fare i conti col suo passato, il regime attuale si attesta sulla difesa dell’identità islamica e turca sostenuto dalle ragioni strategiche e dal contesto medio-orientale che lo rendono un alleato indispensabile all’interno della Nato.