In molti si sono interessati all’intreccio tra architettura e ideologia e, di conseguenza, ai linguaggi spesi per rappresentare autorità e poteri. Negli ultimi tempi, il dibattito si è concentrato sugli aspetti etici del mestiere dell’architetto e sul suo ruolo dipendente ad assecondare le richieste del capitale finanziario attraverso edifici originali per spettacolarità e stravaganza.

Sul tema è intervenuto di recente anche Salvatore Settis (Sole24Ore, 7 settembre) riconoscendo a Rem Koolhaas, direttore dell’ultima Biennale, un contributo importante per difendere l’architettura dalle deviazioni neoliberiste, ricomponendo l’ormai sfilacciato filo che dal Movimento Moderno la tiene unita alla democrazia, ai diritti e alla società. Peccato che le complesse relazioni tra etica, politica e storia non possano escludere la questione dell’estetica dell’architettura, in altre parole dei linguaggi con i quali questa esprime i propri contenuti. L’architettura può non soccombere alla mercificazione, ma non ce ne voglia Settis se gli argomenti per contrastarla non possono prescindere dall’impegno sulla forma e sullo spazio. Altrimenti, l’architettura non esiste, come nella discutibile «mostra-ricerca» veneziana si è dato prova e sulla quale abbiamo già esposto le nostre perplessità.

Una dicotomia

Appurato che non c’è progressiva emancipazione nel sociale che non interessi la ricerca spaziale con le poetiche relative, ci interessa segnalare il libro di Giovanni Durbiano dal titolo Etiche dell’intenzione (pp. 173, euro 18, Christian Marinotti Edizioni) che offre molti spunti di riflessione sul rapporto tra ideologia e i linguaggi, riferito al caso italiano. La tesi dell’autore è già esposta nelle prime pagine introduttive del saggio e riprende parte degli assunti teorici della prima pubblicazione del docente torinese (I Nuovi Maestri, Marsilio, 2000): è sul piano dell’etica che devono essere indagate le ragioni dei contradditori e «modesti effetti» dall’architettura italiana e dei suoi protagonisti. Solo mettendo in risalto la dicotomia dell’architetto tra il suo «essere» e «dover essere» si potranno comprendere i motivi della sua scarsa incidenza, nel passato come nel presente.

È accaduto, infatti, sostiene Durbiano, che gli architetti invece di dedicarsi a fornire soluzioni appropriate e coerenti per l’abitare e la città si siano orientati ad essere produttori di «costruzioni culturali e di rappresentazioni simboliche», cioè a sancire la loro legittimità attraverso la sola estetica dei linguaggi. Con la loro dose di narratività e di profezia, invece di misurarsi con la crisi delle relazioni tra contenuto e forma, utilità e bellezza – gli indissolubili termini del progetto moderno – hanno pensato a esprimere la loro soggettività. Durbiano, per affrontare le «avventure dell’autore», conia la «categoria sintetica» dell’etica dell’intenzione. Prova così a dimostrare che è dal fallimento dell’intenzionalità che occorre ripartire per costruire nuovi paradigmi interpretativi e modelli operativi.

Il concetto di intenzionalità l’autore lo ricava dalla distinzione che Max Weber fece nel 1919 fra etica della responsabilità e etica dell’intenzione. Solo la prima ha un carattere politico, non è assoluta nel perseguire i propri fini, cioè non disdegna di «servirsi di mezzi e di strumenti che a volte non sono altrettanto buoni», pur di raggiungere i risultati prefissati. Rispetto a questa, l’etica dell’intenzione non conosce compromessi di sorta, è assoluta e segue «i principi puri della propria morale».

All’etica dell’intenzione, secondo Durbiano, fa riferimento quella parte della cultura architettonica italiana che nella metà degli anni ’50 si proponeva di realizzare il linguaggio estetico più adatto a esprimere le idee progressiste delle classi lavoratrici. L’elaborazione si svolse all’interno del Partito Comunista orientata, pur sotto forme diverse, nella direzione del realismo nelle arti. Tra «architetti esteti» – come li definì Mario Alicata – e «pratici» non si configurò mai quel linguaggio che, una volta fissati i contenuti, doveva codificare una tendenza, un comportamento o uno stile, ma soprattutto non schierò mai su univoche posizione il Partito, come accadde per le arti figurative e per la letteratura.

Nel Pci l’architettura non fu mai oggetto di particolari riflessioni critiche. Tuttavia, ciò non impedì che, in nome del realismo, un nucleo di architetti promuovesse analisi, modelli e proposte in polemica con l’eredità trasmessa dai maestri della modernità architettonica. Aldo Rossi, Carlo Aymonino, Guido Canella furono i giovanissimi protagonisti di quella stagione accomunati, per Durbiano, dal «metro ideologico» che sarà il collante per lunghi anni dei loro progetti «politicamente creativi».

Anche se gli esiti saranno in alcuni casi originali, occorrerà riconoscere, quando si arriverà a scriverne con meno coinvolgimento emotivo la storia che, in nome del realismo e della sua schematicità, si sono precluse ben altre possibilità di ricerca o, più semplicemente, si è evitato il confronto con le più avanzate esperienze europee: pensiamo, in particolare, a quelle scandinave, inglesi o olandesi.

Nei vari capitoli, l’analisi di Durbiano è severa e convincente: ad esempio, quando tratta dell’«Identità dell’Architettura Italiana» rivendicata dal dopoguerra da architetti-intellettuali convinti di «offrire con il proprio lavoro un’interpretazione complessiva della realtà». Il loro pasticciare con la storia e la tradizione non ha prodotto che un’«elusione della realtà stessa».

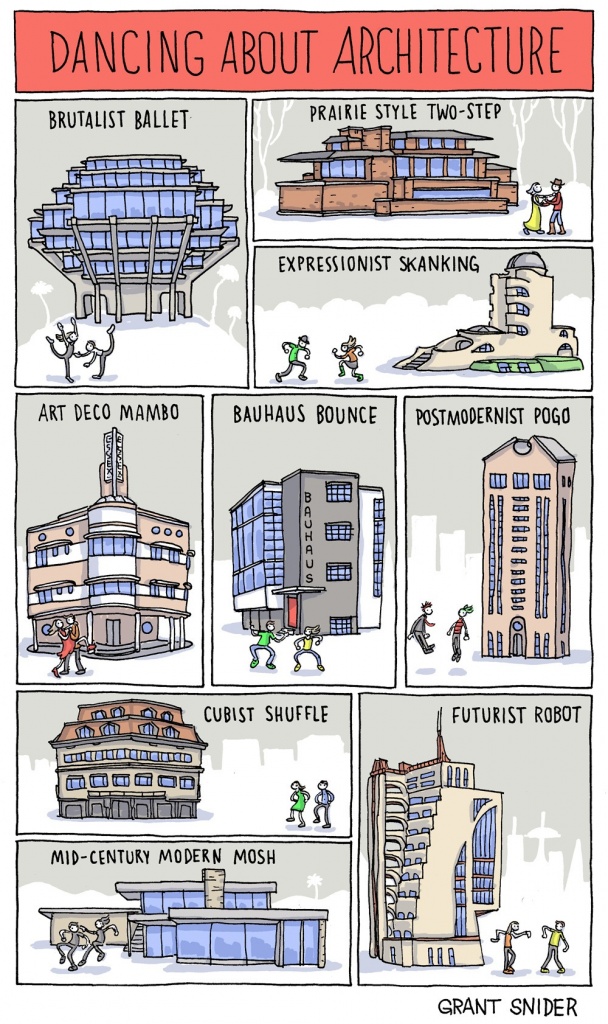

Diverse pagine si occupano della mutazione dell’«intellettuale organico gramsciano» – riferimento indiscusso nell’establishment degli architetti – in «gaio danzatore nietzschiano», come rimanda l’immagine di Yves Klein scelta per la copertina, lanciato nel vuoto in una delle sue più famose performance. Icastico è, inoltre, il giudizio sull’università «dove, definita una posizione, la rendita è assicurata». Separata dalla realtà, disponibile a legittimare qualsiasi teoria senza mai sottoporla a verifica, refrattaria ai cambiamenti sociali l’università italiana si è «avvitata in un vortice».

Astrazioni in bilico

Quali le soluzioni da intraprendere? Come rendere responsabile il lavoro dell’architetto affinché l’architettura torni a essere una disciplina logica ed etica?

Per rispondere a questi interrogativi Durbiano decostruisce opere e biografie di alcuni architetti: Giorgio Raineri, Guido Canella, Roberto Gabetti. Dalla lettura dei loro percorsi professionali e d’insegnamento individua alcune possibili condizioni per il superamento dell’autoreferenzialità del progetto. Appartengono a queste gli «stati di possibilità» di un modello di politica più pragmatico oppure l’emergere del «progettista-tradurre», soggetto in grado di governare il confluire del sapere tecnico e politico in un programma volto alla trasformazione della città e dell’ambiente.

In ogni caso, si tratta di superare il «cortocircuito ideologia-rappresentazione» che ha visto fallire nel suo intento l’architetto-autore. Avremo modo di ritornare sul tema, ma al di là dell’evoluzione che questo conseguirà, occorre non dimenticare che il formalismo astratto, l’esasperata estetizzazione di molta architettura contemporanea non ci convince quanto la critica che vi si oppone, accomunando questi eccessi alla vasta ricerca e sperimentazione sulle forme dell’architettura che continua e guarda al sociale, nonostante tutto.