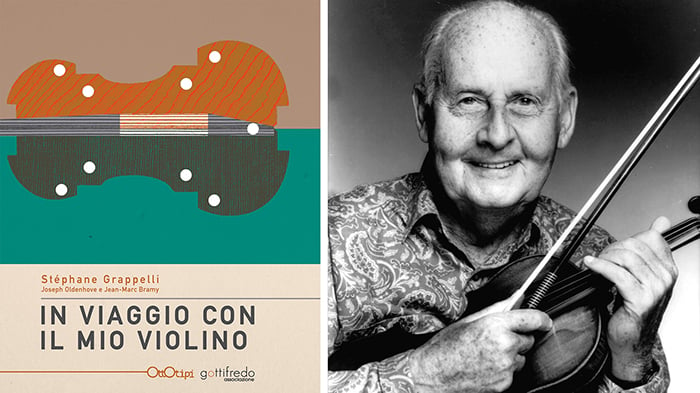

È stato tre anni fa, quando ho incominciato a scrivere il mio libro su Django Reinhardt (Django Reinhardt. Una leggenda manouche tra cinema e jazz) che ho scoperto il testo di Stéphane Grappelli, Mon violon pour tout bagage (solo il mio violino per bagaglio) e, per averlo subito, ho ordinato il file invece che il libro. E leggerlo (in francese) è stato un viaggio facile e sorprendente, soprattutto laddove la vita di Stéphane incrociava quella del chitarrista manouche. E poi quell’incipit che non si dimentica: «Mio padre era italiano, mia madre francese: e io sono un po’ del Sud e un po’ del Nord». Adesso, grazie a un’operazione editoriale dell’Associazione Gottifredo di Alatri e Ottotipi (una casa editrice specializzata in libri di storia e critica musicale), quel volume è arrivato in libreria, tradotto da Paola Rolletta. Si chiama In viaggio con il mio violino, ed è l’autobiografia di Grappelli, nato a Parigi nel 1908 da padre immigrato (era partito appunto da Alatri, provincia di Frosinone) e destinato ad attraversare con il suo violino l’intero Novecento, diventando uno dei più grandi violinisti di jazz. L’ho poi ritrovato, Grappelli, due anni fa, quando è morto Didier Lockwood, il suo allievo più geniale. E in un’intervista parlava anche lui di quel librino del maestro, per il quale aveva una grande tenerezza: «Era un po’ il nonno che non avevo più. E la realizzazione del disco che gli abbiamo dedicato, For Stéphane, un modo per tenerci insieme, i musicisti, gli amici che l’hanno sempre amato, per tenere viva la sua memoria». Attraverso Grappelli, Didier aveva scoperto Reinhardt e quindi chiamato da Tony Gatlif a curare la musica di uno spettacolo superbo, concerto e cinema insieme, Django Drom: omaggio a Django Reinhardt e al suo popolo. «Stéphane – spiegava – non viene dal Conservatorio, ma dalla strada. Come Django. E da lui ha imparato a suonare quella musica meticcia più arcaica, più umana, una musica diretta, che arriva più rapidamente a chi ascolta, suonando d’istinto, senza spartito».

Anche il libro diventa uno strumento unico per tener viva la sua memoria, la sintesi semplice e perfetta di una vita, come scrive, in appendice, Tarcisio Tarquini, presidente dell’Associazione Gottifredo, che parla di un memoir appassionante e di una voce che rievoca altre voci, quelle dei musicisti con cui ha suonato. «Grappelli – scrive Tarquini – fa un esame geografico dell’esperienza storica, di vita e di musica, con molta eleganza e un tocco straordinario di tenerezza, una lettura a ritroso di una vita da leggenda. Orfano di madre a quattro anni; un padre, un hippie ante litteram, scappato dall’Italia senza mai spiegare il perché; la vita di ragazzo di strada nella Parigi descritta da Émile Zola, dalle foto di Doisneau e di Emile Savitry; l’incontro con Django; l’Hot Club de France; le delusioni; le guerre; gli incontri; la voglia di imparare sempre; e un grande smisurato amore per il suo violino – emblema, oltre che permanente tentativo di riscatto – e la continua ricerca delle sue radici». Radici che ritroverà ad Alatri, luogo «fatale» che continuerà a ricordare e a cercare per un’intera vita (il suo sogno: un concerto nella piazza grande del paese di suo padre prima di morire).

HOT CLUB

Ma per me che stavo sulle tracce del Grande Manouche cercavo in quel libro la verifica di tutta una serie di leggende che accompagnano la storia di Django, a cominciare proprio dall’incontro dei due giganti dello «swing jazz» e quindi della nascita del Quintette du Hot Club de France, la più importante formazione del jazz europeo. La creazione cioè di una musica nuova, al di fuori della tradizione del jazz americano, e profondamente legata a una identità europea. Insomma un momento cruciale della storia del jazz, luminoso e felice, interamente nato dall’incontro di due immigrati, un chitarrista rom di origine belga e un violinista di strada di origine italiana. Un incontro e un simbolo potente che la dice lunga sull’ignoranza e la cecità di chi, a una simile magia, oppone l’ottusità dei sovranismi e dei tanti razzismi che fioriscono tra l’Europa e l’America.

Django poi è un personaggio leggendario già da vivo, a cominciare dalle tre dita della mano sinistra bruciata da un incendio al campo rom. Uno che comincia a suonare a sei anni e nasce e muore un’infinità di volte fino a che il suo amico Savitry non gli fa ascoltare Louis Armstrong e Duke Ellington. La leggenda parla di un Django che si scioglie in lacrime. Che di nuovo muore e rinasce con un’altra musica in testa. Lui è uno che viaggia veloce, ha capito nella lunga gavetta dei bals-musette quello che la gente vuole, anche se l’alchimia non è facile (ci vuole souplesse e fluidità per armonizzare le diverse influenze): musiche tzigane, swing jazz anni Trenta, musica popolare: ecco il nuovo mix esplosivo.

AMICIZIA

E tuttavia manca qualcosa: il signore della chitarra, per diventare veramente grande, ha bisogno di un altro incontro, importante quanto fulminante: quello con il violinista Stéphane Grappelli, che avverrà a Parigi nella buca d’orchestra dell’Hotel Claridge nel 1934, tra una pausa e l’altra dei tè danzanti pomeridiani. Adesso il salto è possibile, con un piccolo aiuto degli amici responsabili dell’Hot Club (Charles Delaunay prima degli altri): adesso, sì, può nascere il Quintette du Hot Club de France. E loro due sono il motore unico di una macchina musicale perfetta, fatta di originalità e ispirazione, di invenzioni, di tensione continua, fraseggio ed equilibrio. Da una parte la qualità «vocale» e lirica della chitarra di Reinhardt, dotato di una tecnica impressionante che va dall’incisività inedita di ogni nota al vibrato «a mandolino»; dall’altra, il violino di Grappelli, ugualmente spregiudicato, ma meno lirico, più asciutto e regolare nell’invenzione melodica. Senza contare infine le due chitarre di Joseph Reinhardt e Roger Chaput e il contrabbasso di Louis Vola, che forniscono un tappeto ritmico potente, nitido ed elastico (la famosa «pompe» che è il marchio dello swing manouche), consentendo ai due solisti il giusto decollo per i loro assolo spericolati. Un incontro, il loro, che dura anche dopo la morte di Django (1953), quando Stéphane riprende a girare il mondo con il suo violino, e nei suoi concerti ci sono sempre un paio di pezzi dedicati al suo grande amico rom. Diventerà anzi il momento più intenso che tutti aspettano: il violinista che si ferma in silenzio, gli occhi che si alzano a cercare il cielo, e poi l’annuncio, la voce rotta dall’emozione e ormai resa quasi esangue dagli anni: «Signore e signori, suonerò adesso un brano che ho registrato con il mio grande amico Django Reinhardt». Subito dopo, tra gli applausi, le note pulite e scintillanti di Minor Swing, di Nuages, o di Swing de Paris, o un altro di quei brani che hanno segnato profondamente la di storia del jazz.

E tutto questo è raccontato nel libro in modo così vero che pare quasi di sentire la sua voce: quel suo accento dolce da faubourg parigino, ma con dentro un modo di organizzare le frasi che rimanda, invece, a un universo di provincia, e che fatalmente ci riporta ad Alatri, dov’era la famiglia di suo padre Ernesto e dove c’è ancora un palazzo, e una torre Grappelli che ha accolto le ceneri di Stéphane dopo la sua morte avvenuta nel 1997. «Era stato il suo ultimo desiderio – scrive Paola Rolletta nel suo contributo in appendice al testo -, le sue ceneri sparse nei luoghi più amati. Parigi, Londra, New York. E ha voluto che il suo spirito vivesse anche ad Alatri, nella casa delle origini della sua famiglia. In quel luogo, oggi, c’è un piccolo, elegante arbusto che d’inverno si adorna di bacche bianche». In fondo anche lei, Paola, era tornata dopo molti anni ad Alatri, la città della sua famiglia, e si era incantata, come non era mai successo prima, tra le stradine, i grigi delle pietre e davanti la luce che di sera scendeva su piazza Santa Maria Maggiore. «Lo spirito del grande violinista aleggiava ad Alatri e io non lo sapevo. Fino a quando, a bassa voce, qualcuno mi ha raccontato questa storia».