Nel 2015 le cittadine di Petersburg e Lewistown della Spoon River Valley, Illinois, hanno celebrato il centenario della popolare raccolta di epitaffi da antologia palatina, demoticamente americanizzata da Edgar Lee Masters, il quale in quei due villaggi contigui visse i suoi primi vent’anni. La valle dello Spoon (dall’algonchino amaquon: guscio di mollusco da usare come cucchiaio) si è così riproposta all’attenzione generale, anche perché ai festeggiamenti si è unita la troupe italiana guidata da Francesco Conversano, il regista che, con Nene Grignaffini, ha realizzato, in loco, per RAI Cinema, il film Return to Spoon River, presentato in prima mondiale al 33° Festival Cinematografico di Torino. Si può dunque visitare anche da lontano Lewistown e il suo irrequieto cimitero sulla «collina» (Oak Hill: memore del puritano e biblico the City upon the Hill), il micro/macrocosmo umano dell’Antologia, per nulla «dormiente» (sleeping, sleeping, sleeping), anzi duro a morire, risonante com’è, tuttora, delle voci dei Lazzari lì sepolti, «tornati dai morti», direbbe T. S. Eliot, «to tell you all» (Prufrock). Ma a «dirci tutto» non della morte, bensì della vita. La domanda che incalza è: come mai Masters continua a incantare il mondo – e l’Italia, in particolare – in modo così stregante?

Numerose, infatti, sono da noi le traduzioni; a iniziare da quella fortunata del 1943 di Fernanda Pivano (mentore Cesare Pavese) e, quindi, di Letizia Ciotti Miller, Alberto Rossatti, Umberto Capra e Attilia Lavagno, Antonio Porta, Benito Poggio e altri, e innumerevoli le riedizioni di ciascuna. E mentre è tuttora dimenticata nei curricula accademici, ci si domanda di nuovo: come mai questa poesia di decaduta e falsa (e con sberleffo falsificata) elegia, eppure così verace nei confronti della già incubata debolezza del mito americano, e degli sboccianti mali della nazione, continua invece a interessare la grande audience? E non credo per mero gusto necrofilo, come poteva accadere nell’Ottocento vittoriano, non estraneo a Masters (che però sceglie la chiave ironica), ma perché, per certi versi, come il poeta fa dire a William e Emily, ancora funereamente innamorati sulla collina, «la morte ha qualcosa / in comune con l’amore!».

Per di più, l’exploit di Masters – che evade gli schemi poetici di rito – continua a interessare in forme sempre diverse e nuove. Lo dimostrano, oltre al citato Conversano, il recital teatrale di Arnoldo Foà (1965), l’album fotografico Omaggio a Spoon River (1964-’74) di Mario Giacomelli, e l’altro, Spoon River, ciao (2006), di William Willinghton, e i rifacimenti musicali di De Andrè in Non al denaro non all’amore né al cielo (1971), per citare solo alcune delle reviviscenze. È questa la domanda – puntata sul gap tra giudizio canonico e gusto – cui è difficile dare una risposta. A meno che non ci si converta a rileggere nelle classi universitarie, con pregiudizio meno scontato (colpa del fenomeno? direi di sì), quei versi così in sintonia con le spie della modernità poetica novecentesca. Riproviamoci, cogliendo l’occasione dell’uscita di una ritradotta Antologia di Spoon River, l’edizione del 1916 (un centenario rinnovato!), includente, rispetto alla prima del 1915, altre 35 poesie (244 testi e 212 personaggi, le cui vite s’intrecciano in una contro-epica da «piccola città»), dotata, con l’introduzione, di ottimi apparati e un bel commento, a cura di un americanista di pregio, il ‘figliol prodigo’ Luigi Ballerini (Oscar Mondadori «Poesia», pp. 732, € 16,00).

E forse l’evento può offrire anche l’occasione – su cui si potrà riflettere a parte – per capire meglio il modo in cui il successo popolare e intermediale può condizionare il destino di un’opera, provocando l’accantonamento del suo valore storico-letterario, oltre che puramente estetico. Stessa sorte – si può argomentare – è capitata a Steinbeck, i cui romanzi sono stati più visti al cinema che letti a tavolino, al punto che il tormentato Cal della Valle dell’Eden resterà per sempre solo l’ombroso James Dean, come Cal, «dannato» alla Fitzgerald. E si potrebbe aggiungere il seducente Robert Redford nel ruolo del più misterioso Grande Gatsby (del quale il lettore non vede mai il volto), se non fosse che Fitzgerald lo si legge e lo si insegna sistematicamente. C’è da precisare, nel caso di Masters, che nessuna conferma all’altezza dell’Antologia fu fatta seguire dall’ingegnoso avvocato di Chicago – ai suoi tempi città-officina dei primi bagliori di una rinascita poetica americana –, un personaggio anche lui singolare nella vita, un donnaiolo dalle mani bucate, morto in povertà, e quasi dimenticato, nel 1950 all’età di ottantadue anni, dopo i due matrimoni e le tante scappatelle. Il che può forse giustificare le livorose, postume vendette coniugali, soprattutto femminili, del suo capolavoro.

In sostanza, attraverso i personaggi vocianti in un cimitero pastorale, Masters decostruisce l’elegia, espone le delusioni, i rancori, le malformazioni della vita e della società civile, nonché del cuore umano (uno stato eterno e ubiquitario); ritrae il panorama antropologico di una provincialità ancora divisa fra alone vittoriano/puritano (gentility) e rusticità da pionierismo americano lungo le modalità della prosopopea assunta dalle lapidi: l’assassino, l’ubriacone da saloon, lo scemo del paese, lo scazzottatore, l’eroe di guerra, la ragazza messa incinta, il giudice corrotto, il truffatore, una Emily Dickinson dilettante (Minerva Jones: «Ero assetata d’amore! / Affamata di vita!»), e mogli, mogli, arrabbiate; e infine proclama alcune verità scomode sull’America che inizia a declinare: guerra, affari, sessualità, prostituzione, aborto, condizione femminile, capitalismo rampante, ruberie, sistema bancario, il dio denaro.

Le narrazioni reggono con vivacità un monologare di tono «basso mimetico», un parlar comune, che passa subito la frontiera del comunicare, un confessarsi sempre pungente, di solito concluso da un epigramma arguto e fulminante, come quello della novantenne Lucinda Mattlock («Ah, figli e figlie degeneri, / la vita per voi è una sfida troppo grande – / ci vuole vita per amare la Vita»). Abraham Lincoln, sepolto nella vicina Springfield, lumeggia spesso nella storia collettiva, ma con poca simpatia da parte dei suoi confinanti (i.e.: E. L. Masters), che a Petersburg ospitano invece la tomba di Ann Rutledge (anche lei fra i morti sulla collina), suo amatissimo primo amore. A beneficio della funzionalità del discorso, del messaggio da tramandare in testamento per bocca di 212 defunte e defunti, c’è il sacrificio voluto di una sonorità più alta, di una melopoeia che si fa di tono basso, prosaico, conversazionale, talora duro.

Quanto al canone, Masters sa servirsene in modo furbesco. Basti leggere l’epitaffio/ritratto della celebre (senza il perfido «Slack») Margaret Fuller Slack, aspirante a alte ambizioni letterarie, mortificate dalle cure della maternità: «Avrei potuto essere una grande scrittrice, come / George Eliot, ma il destino ha disposto altrimenti. / Basta guardare la foto che mi ha fatto Penniwit, / mento appoggiato alla mano» (n.b.: la ‘foto’ è in realtà di George Eliot, non di Fuller). Dopo aver dato otto figli al marito, questa Fuller confessa: «Per scrivere non m’è rimasto un minuto. / In ogni caso non avevo scampo: / mentre sciacquavo i panni del bambino / mi sono infilata un ago nella mano / e, ironia della sorte, sono morta di tetano. / Ascoltatemi bene, anime ambiziose, / a questo mondo il sesso è una condanna!». E quanto all’ideologia, vale la pena citare, fra i tanti casi, quello delle rivendicazioni di Harry Carey Goodhue: «Non vi ricordate quando ho preso di petto la banca / e tutta la congrega dei magistrati / che si intascavano gli interessi sui fondi pubblici? …». È in ragione della rediviva Antologia Palatina, rinnovata su suolo americano (un «Make it new»!), che nel 1916, in avanscoperta, Ezra Pound salutava E. L. Masters così: «At last, America has discovered a poet».

Spoon River, i Lazzari sulla collina continuano a stregare

La nuova traduzione di Luigi Ballerini per Mondadori conferma il successo popolare dell’«Antologia». Una poesia di decaduta, falsa elegia, che denuncia gli sboccianti mali della nazione

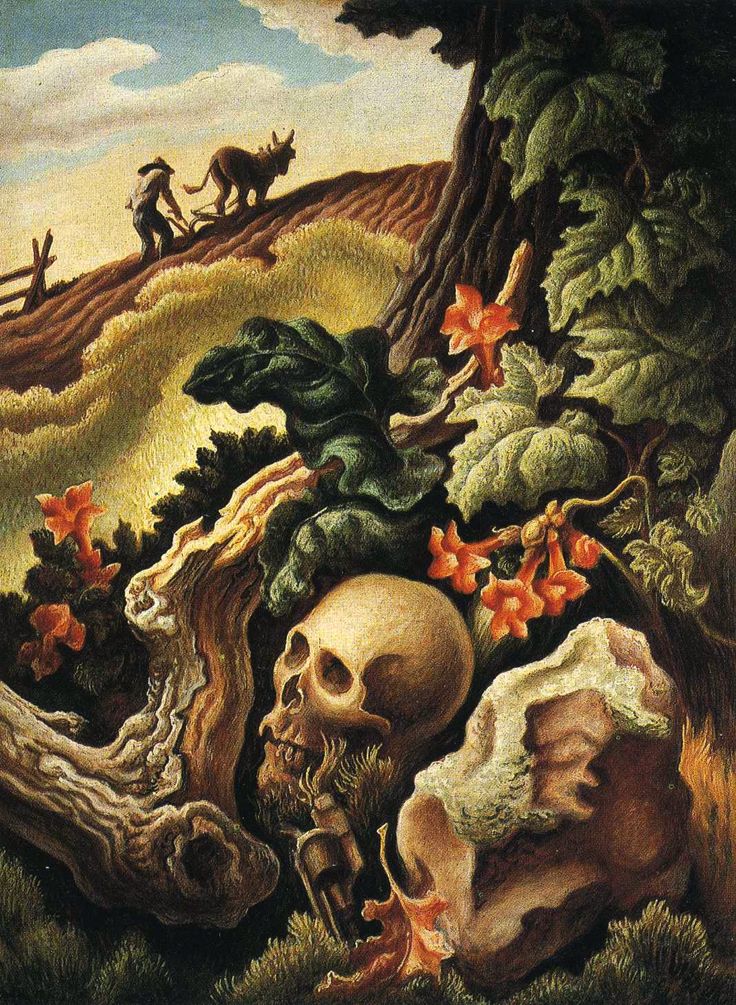

Thomas Hart Benton, «After Many Springs», 1945

La nuova traduzione di Luigi Ballerini per Mondadori conferma il successo popolare dell’«Antologia». Una poesia di decaduta, falsa elegia, che denuncia gli sboccianti mali della nazione

Pubblicato 7 anni faEdizione del 29 gennaio 2017

Pubblicato 7 anni faEdizione del 29 gennaio 2017