Caso piuttosto raro per la poesia «sperimentale», la figura di Adriano Spatola (Sapjane, 1941 – Sant’Ilario d’Enza, 1988) ha segnato precocemente qualche presenza in antologie più o meno tradizionali, come La poesia contemporanea 1945-1972, curata da Bruno Basile per la «Scuola aperta» di Sansoni nel 1973, pensata addirittura come libro di studio; o di rassegna, come l’epocale Il pubblico della poesia, a cura di Alfonso Berardinelli e Franco Cordelli, uscito per la prima volta da Lerici nel 1975; e come, infine, la non meno epocale Poesia degli anni settanta curata da Antonio Porta e prefata da Enzo Siciliano per Feltrinelli nel 1979. Proprio nella più antica di queste tre attestazioni di presenza, Spatola era rappresentato – se la memoria non inganna – da uno «Zeroglifico», ovvero con una poesia visiva (con molte scuse per l’approssimazione dei termini qui e dopo adottati, ognuno dei quali richiederebbe una sua specificazione, in un territorio così mosso, accidentato e sdrucciolevole – aggettivi da intendersi in senso descrittivo e avalutativo – come quello del versante sperimentale, ricco di eventi e di sorprese e di conseguenze, come dire, «fuori degli schemi»). Nelle altre due antologie citate, Spatola era presente invece con sue poesie «lineari», ovvero, almeno dal punto di vista grafico, prossime alla poesia «tradizionale» (continuiamo con l’uso e con l’abuso di virgolette, che vorrebbero sospendere il senso immediato e rimandare a un approfondimento), quella fermata, nello stesso giro d’anni, dai Poeti italiani del Novecento di Mengaldo, 1978, che, come ognun sa, alla linearità consentiva un’unica eccezione, la tavola paroliberista del Palombaro di Govoni: un protrarsi del Futurismo, da Mengaldo reciso con le cesoie.

La poesia di Spatola, che andava Verso la poesia totale, come fin dal titolo annunciava un suo libro di ricognizione storica e di proposta teorica uscito per la prima volta nel 1969, non aveva radici, però, soprattutto nel Futurismo, almeno non in quello di Marinetti: piuttosto in quello delle avanguardie storiche fuori d’Italia – tra Russia, Surrealismo pieno e tardo, Dadaismo – alla cui conoscenza non poco contribuì per Spatola il magistero di Luciano Anceschi. Poi, una ricerca continua: poesia come fatto artistico visivo, gestuale, fonetico, affiancata – o meglio intrecciata – con esemplari che, all’occhio, sembravano lineari, ma pronti a disfarsi o a uscire dalla pagina (in senso proprio ma soprattutto metaforico), con insistenza sulla catena dei significanti, sotto la quale i sensi scivolavano e si facevano imprendibili, sempre esigenti verso il lettore, portato a scomporre e a ricostruire senza soluzione di continuità (Poesia da montare, 1965, con dedica a Emilio Villa). Sulla rilevanza di ogni fatto grafico, su come ogni segno di interpunzione fosse interagente con storia e morale e politica aveva detto il finale di Il poema Stalin, proteso sulla necessità dell’opera aperta e sulla metapoesia «dovrebbe essere scritto senza aggettivi / senza virgole né decimali senza opportune parentesi / l’esclamazione un veleno l’interrogazione una stanca orditura / ma niente di meno accettabile dell’ingiuria del punto fermo»: poesia in movimento, senza tregua. Così Majakovskiiiiiiij (eponimo della raccolta del 1971) era fermato in una gabbia retorica perfino troppo appariscente per essere vera e per non essere imprevedibile negli esiti: mimante la sestina per le sue sei strofe di sei versi, ognuna delle quali recante un cartello delle parti del discorso epidittico (exordium, narratio, partitio…), ma poi senza congedo né stretta finale.

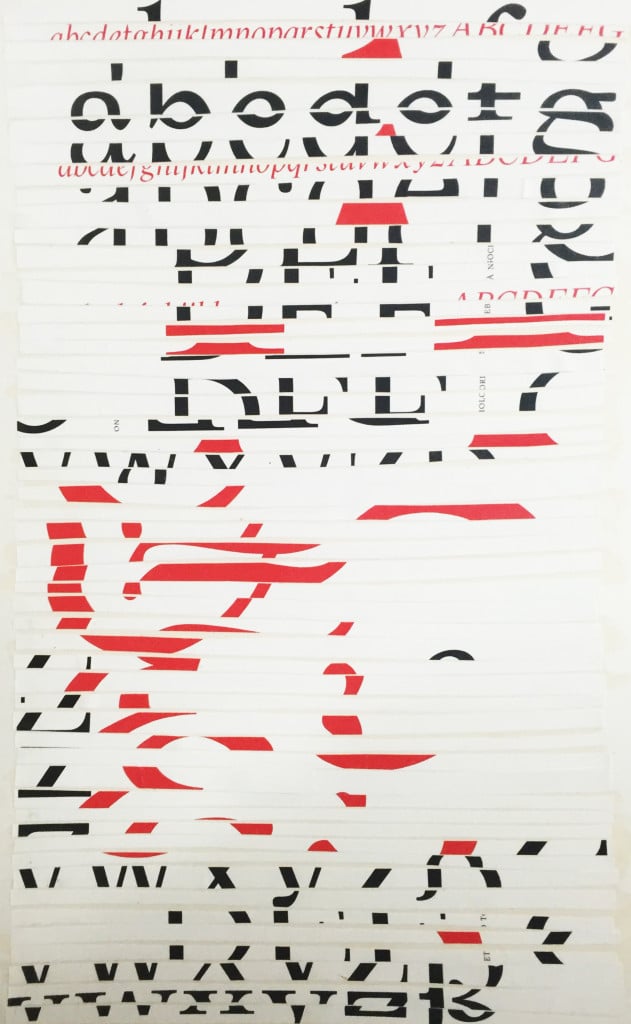

Allo stesso modo, un esigente osservatore-lettore pretendevano le spezzettature di parole disposte a indicare una possibilità illimitata di poesia nei «Testi concreti» (1967-1973) o in Zeroglifico (1966). La linearità, con tutte le sue eccezioni, più frequenti di una ipotetica norma, era rintracciabile fin da Le pietre e gli dei (1961) e nei più tardi La piegatura del foglio (1982) o La definizione del prezzo (1992): due titoli, questi ultimi, che anche alludevano alla materialità del confezionare libri, tra tipografia e oggetto, e che consentono di rammentare come Spatola sia stato anche un editore di poesia, da Geiger a Tam Tam. La composizione del testo era la poesia di apertura di Maiakovskiiiiiiij e va in questa direzione anche un titolo come Diversi accorgimenti, 1975, attento all’illustrazione del libro, almeno con la sezione «L’abolizione della realtà», cinque poesie – quello che nel libro sarebbe un inserto illustrato – dedicate a Seurat e La Grande Jatte, alla Fattoria normanna di Jacques Villon, a una Natura morta metafisica di Carrà, al Ritratto di giovane donna di Petrus Christus e alla Natura morta con cactus di Morandi. Non ecfrasi però, ma un’andata delle immagini verso la parola, in moto contrario rispetto per esempio agli Zeroglifici, quando era la parola frantumata a disporsi come immagine. Perciò anche si può dire che in più punti la poesia di Spatola si mostra come l’implosione di un tratto lirico, come la sua soppressione o rimozione per andare verso una radice introvabile. Il libro – l’opera tutta – è un modo disperato per prendere la vita e il mondo.

Si può immaginare l’arduo compito di fornire per tali esperienze una visione d’insieme. Un primo tentativo era stato Le poesie, un libro dalla copertina rosso-mattone in edizione non autorizzata e fuori commercio, senza indicazione di luogo e data (ma 2012) sotto la sigla «Edizioni delle poesie di Adriano Spatola», a cura di Nicola Storch (un nome che ha tutta l’aria di nasconderne un altro: quale, non si saprebbe dire). Un’edizione-pirata che conteneva solo poesie lineari.

Esce ora, a cura di un poeta e studioso a lungo sodale di Spatola, Giovanni Fontana, Opera, che di Spatola contiene ciò che si potrebbe dire tradizionalmente «tutte le poesie» (comprese le «visive»), se non fosse che per un’opera come questa il concetto di «tutte le poesie» è in conflitto con la natura stessa, appunto, dell’opera (in un elegante e funzionale volume dia•foria Viareggio, dream Book edizioni, pp. 508, € 38,00). All’ampia e densa introduzione di Fontana (Guarda come il testo si serve del corpo) seguono due ricordi famigliari di Bianca Maria Bonazzi e di Riccardo Spatola, vedova e figlio di Spatola (entrambi con l’immagine del poeta seduto su una sedia nella cucina di Mulino di Bazzano, abitazione e sede editoriale, alle prese con la sua sigaretta: un’icona); chiudono il volume un album fotografico e, posto nella tasca della terza di copertina, un cd che contiene, da vari archivi, quindici registrazioni delle performance di Spatola («poesia sonora» compresa e comprese le celebri Valse Sabre e Aviation/Aviateur), solo alcune in comune con le undici del 33 giri – con cd e con libretto – uscito l’anno scorso negli Stati Uniti in un’edizione di 250 copie curata e introdotta dallo stesso Fontana: Ionisation and Other Sound Poems ($ 22,95), nel cui titolo è chiaro l’omaggio a Edgard Varèse.

L’introduzione di Fontana è guida stesa con mano sicura da un conoscitore attento per avventurarsi al viaggio dentro l’opera. Per esempio, il rapporto di Spatola con il Gruppo 63. Spatola era un navigatore solitario, uno sperimentale anche fuori del gruppo, sperimentale anche se il Gruppo 63 non fosse esistito. Come Emilio Villa. Del quale Spatola scrisse: «Aveva contatti con tutti: dai post-surrealisti francesi a tutti gli altri. Il mio amore per Villa è stato ed è una delle costanti della mia vita, anche se abbiamo avuto spesso dei dissapori per ragioni varie, nel senso che lui non voleva che io frequentassi i Novissimi, e i Novissimi non tolleravano che io frequentassi Emilio Villa». Si era nel 1962, erano momenti di molte intenzioni e di qualche confusione, certi fatti si stavano solo annunciando.

Spatola, sotto la catena dei significanti i sensi si fanno imprendibili

Poesia italiana del Novecento. L’impronta di Anceschi a Bologna, i Novissimi e il Gruppo 63, le riviste sperimentali e le performances, i visivi Zeroglifici ed Emilio Villa: l’Opera di Adriano Spatola, 1941-1988 ([dia foria)

Adriano Spatola, Zeroglifico, 1975

Poesia italiana del Novecento. L’impronta di Anceschi a Bologna, i Novissimi e il Gruppo 63, le riviste sperimentali e le performances, i visivi Zeroglifici ed Emilio Villa: l’Opera di Adriano Spatola, 1941-1988 ([dia foria)

Pubblicato 3 anni faEdizione del 1 novembre 2020

Pubblicato 3 anni faEdizione del 1 novembre 2020