«Per molto tempo ho accompagnato i miei quadri dappertutto, ora sento che hanno più energia, che riescono a liberarsi dalla mia presenza, sanno come esporsi, come cercare la luce più giusta, come farsi vedere nel modo migliore». Così nel 2013, davanti alla video camera di Werner Hannappel, si esprimeva Ettore Spalletti, già consapevole, forse, del male che ha provocato la sua scomparsa nell’autunno del ’19. Il video è visibile in questi giorni a Roma nella mostra Ettore Spalletti Il cielo in una stanza in corso alla Galleria Nazionale (fino al 27 febbraio), curata da Éric de Chassey e realizzata con tutte opere provenienti dallo Studio Spalletti del quale è sensibile custode la vedova, Patrizia Leonelli Spalletti.

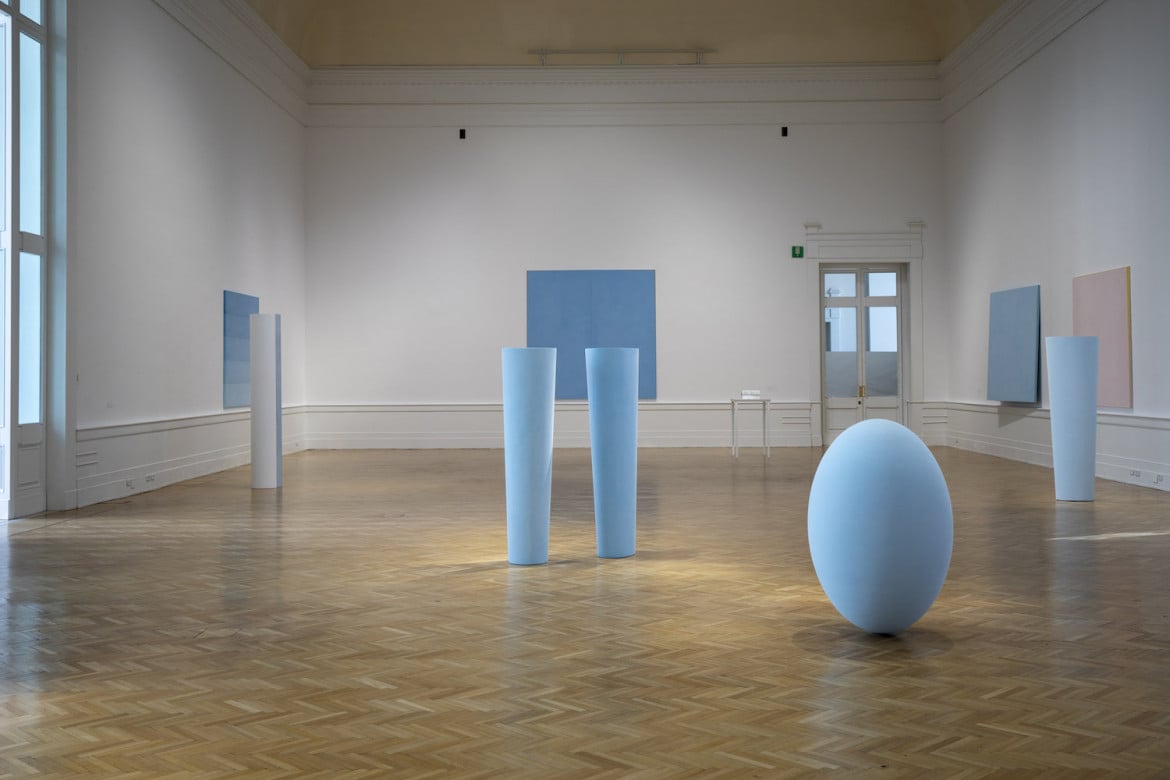

Diversa dalle tradizionali mostre monografiche, questa (in continuità con le scelte recenti della Galleria) si coglie tutta d’un fiato nel Salone centrale e, oltre quello, prosegue con qualche altra opera felicemente innestata nell’allestimento delle collezioni museali (la collettiva Time is Out of Joint). Già dall’entrata, il punto di fuga è l’opera Ellisse del 2016, l’unica lasciata a vista dalla tenda bianca che scherma il Salone. Mano a mano che si avanza e che il varco lasciato aperto dal sipario si dilata, Ellisse – un volume ovoidale imperniato nel pavimento che rimane sorprendentemente eretto con il suo arcaico e mai tramontato simbolismo e la sua nobile citazione (il Piero della Francesca tante volte chiamato in causa per Spalletti) – si rivela essere l’asse portante intorno al quale ruotano tutte le altre opere disposte secondo un criterio discretamente simmetrico.

Quanti hanno familiarità con l’opera di Spalletti non ritroveranno l’incanto delle «stanze», così l’artista amava definire i suoi ambienti, luoghi da vivere e da proteggere, frutto di un lento e sensibile rituale di attenzione che egli riservava alle apparizioni pubbliche o private dei suoi lavori. L’assenza dell’ambiente d’autore, è bene forse ricordarlo, accompagna fatalmente la perdita di tutti quegli artisti che in vita hanno intessuto un dialogo intenso con il luogo destinato ad accogliere le loro opere.

Ma le opere di Spalletti, fortunatamente, sanno ora «come farsi vedere nel modo migliore» e il pregio della mostra è quello di lasciar esprimere a ciascuna di esse la sua ammaliante e dolcissima potenza. Ognuna, irriducibilmente individuale e solo in apparenza impermeabile alle influenze esterne, è al tempo stesso la potenziale rappresentazione di una realtà più vasta alla quale partecipa con il suo particolare punto di vista. Per la proprietà transitiva dell’arte, la conformazione dell’opera determina la percezione di chi la guarda. Così, passeggiando per il Salone, non è possibile non accorgersi quanto sia importante, per cogliere le opere di Spalletti, la coscienza del proprio punto di vista e la disponibilità a modificarlo sollecitati come siamo di fronte a ogni lavoro dalla pluralità di scarti, di pieghe, di cambiamenti di direzione, di segreti persino.

Tutte le opere esposte, siano esse affisse a parete o collocate nello spazio, sono una crasi di volume e colore. I colori della mostra, apparentemente, sono solo tre: bianco, rosa e azzurro. Ma i visitatori e le visitatrici non hanno difficoltà, nel luminoso Salone, a percepire la molteplicità di sembianze che ciascuno di questi colori può assumere, come accade all’azzurro del mare e dell’atmosfera, al rosa dell’incarnato e al bianco della luce. Ogni opera è incontrovertibilmente monocroma, ma il suo manto è cangiante. Le superfici, infatti – ottenute, come è noto, con la tecnica dell’impasto messa a punto dall’artista, che comportava la sovrapposizione di più strati di colore uniti al bianco e poi la loro abrasione – trattengono a stento il pigmento polverizzato che muta, per le leggi della rifrazione, a ogni più piccolo cambiamento di luce. Alcune delle opere a parete sono dittici, ma le parti che le compongono non sono allineate e aggettano nello spazio l’una in maniera diversa dall’altra (Porpora, 2016 e Dentro l’acqua. Napoli, 2011). Altri lavori, costituiti da una sola tavola, se da lontano sembrano aderire in maniera omogenea alla parete, sono in realtà dei piani sghembi (Cuscino, bianco del gesso, 1988). Talvolta, a creare il dislivello è una matita che scorge solo chi guarda l’opera di lato (Muro, 2018). I vasi e le colonne, girando intorno a esse, suggeriscono un diverso disegno in pianta, ora un cerchio, ora un’ellisse (le Anfore e Vaso, del 1982). Il cerchio a terra (Bacile, 1993) non è una superficie piana, ma levita per il sottosquadro ombrato dal nero del Belgio che solo nella parte riversa appena si rivela. Nelle tavole un florilegio di spessori lumeggiati d’oro segna la convivenza di angoli diversi e muta sotto i nostri occhi la definizione del volume non più ascrivibile tra i solidi nominabili (Il cielo entra in me come se io fossi trasparente, del 1997, Rosa, fior di pesco, del 2015, e molte altre).

La relazione tra l’insieme e il particolare è importate nell’opera di Spalletti, lo prova l’ultimo dei tanti libri disegnati dall’artista, che verrà presentato da Danilo Eccher il prossimo 15 dicembre alla Galleria Nazionale, composto solo di immagini, ciascuna delle quali è il particolare di un’opera.

Nel lavoro di Spalletti, infatti, la gamma contratta di colori e la geometria dei volumi contribuiscono a dilatare le nostre possibilità percettive favorendo uno sguardo d’insieme, mentre la ridda di particolari, le qualità cangianti delle superfici monocrome e la manomissione dei solidi geometrici fanno di questo insieme un luogo segnato da presenze diverse, ricorrenti, ma garbatamente dissonanti e in grado di creare rimandi tra loro. È questo, forse, il segreto delle sue opere che riescono sempre, singolarmente o accostate le une alle altre, a configurare un paesaggio. Una porzione di territorio che presuppone una varietà di presenze e uno sguardo che le investe.

«Bisognerebbe imparare a riconoscere il dono del paesaggio», dichiarò qualche anno fa l’artista in un’intervista. Se ne converrà, in questo nostro mondo postindustriale è urgente saper configurare nuovi paesaggi e saperli riconoscere. Quelli di Spalletti sono territori salubri, dove stare bene, dove ogni cosa trova il suo posto e convive con le altre, comodi da vivere, dove lo sguardo si distende nel «riposo del colore» (Roberto Longhi su Piero della Francesca) e dei volumi pur gioiosamente sollecitato da mille richiami.

Spalletti, monocromie cangianti intorno all’asse ovoidale

A Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna, "Ettore Spalletti. Il cielo in una stanza", a cura di Éric de Chassey. Nel Salone centrale, le opere in bianco, rosa o azzurro dell'artista abruzzese «sanno come farsi vedere»: anche in assenza, dopo la sua scomparsa, dell’ambiente d’autore

Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, "Ettore Spalletti. Il cielo in una stanza"

A Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna, "Ettore Spalletti. Il cielo in una stanza", a cura di Éric de Chassey. Nel Salone centrale, le opere in bianco, rosa o azzurro dell'artista abruzzese «sanno come farsi vedere»: anche in assenza, dopo la sua scomparsa, dell’ambiente d’autore

Pubblicato 2 anni faEdizione del 12 dicembre 2021

Daniela Lancioni, ROMA

Pubblicato 2 anni faEdizione del 12 dicembre 2021