Un ritratto fotografico piuttosto ardito per la data che reca in calce, aprile 1900, la ritrae a New York in decolleté come una ragazza dal carnato che si immagina olivastro, non esattamente bella ma dagli occhi abbaglianti. Si tratta di un’ebrea nata a Londra trentaquattro anni prima, Annie Vivanti, figlia di un esule garibaldino, candidamente disinibita e poliglotta, procace chanteuse, poligama e lesbica, prodiga di opere in versi e in prosa nonché di partiture teatrali, famosa per avere strappato nientemeno a Giosue Carducci, nel 1890, una paginetta di prefazione al suo libro di esordio poetico, Lyrica, e per averlo poi coinvolto in una relazione sentimentale che, nata senza sbocchi, avrebbe tuttavia conosciuto bellissimi momenti di affetto e di gioia reciproca, come è testimoniato nel volume Addio caro Orco. Lettere e ricordi 1889-1906 (Feltrinelli 2004) a cura di Anna Folli.

Quanto ad Annie, l’andirivieni intercontinentale, l’essersi sposata infelicemente con un nazionalista irlandese, l’avere partorito una figlia poi virtuosa del violino e purtroppo suicida, tutto ciò non le avrebbe impedito sia una pianta stabile in Italia, a Torino sua città di elezione, sia la feconda quanto diseguale produzione di romanzi e racconti, scritti alternativamente in inglese o nella madrelingua, un tempo amatissimi dal pubblico specialmente femminile, fra i quali si segnalano Marion artista di caffè-concerto (1911), I divoratori (1911), Circe. Il romanzo di Maria Tarnowska (1915) e Zingaresca (1918), riproposti di recente, per Sellerio e per le edizioni di Otto/Novecento, sempre a cura di Anna Folli e di un altro studioso benemerito quale Carlo Caporossi.

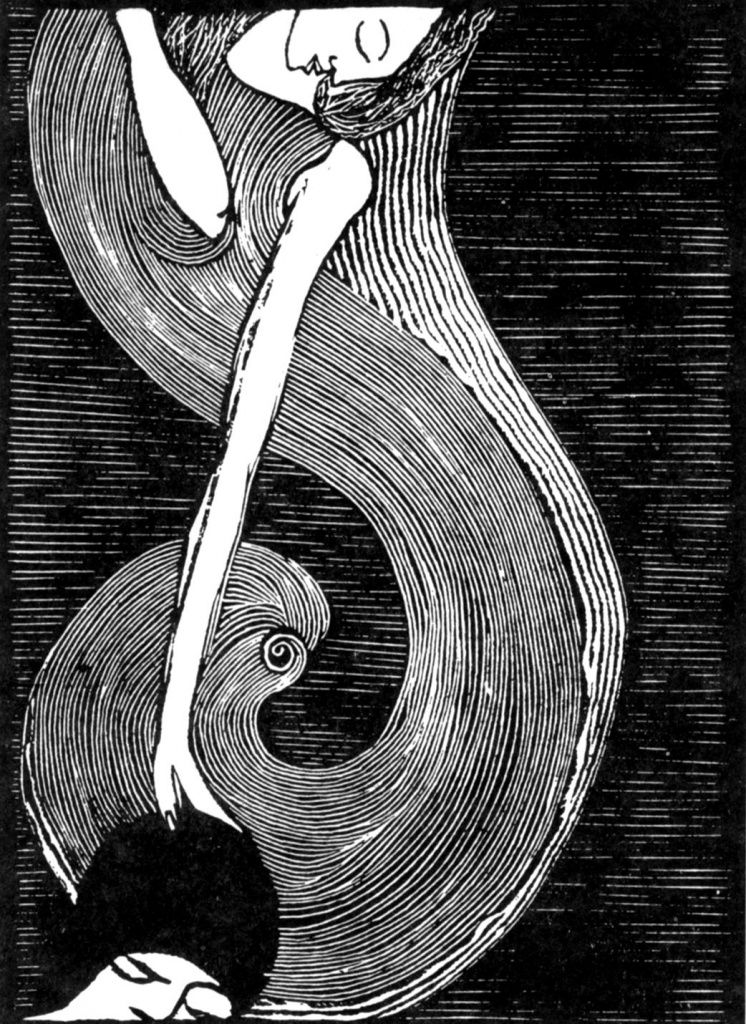

A leggerla oggi, il talento di Annie pare coincidere con il suo stesso limite, vale a dire un impulso nativo dove si combinano adesione alla vita reale, alla sua drammatica complessità, e svelte o persino sbrigative invenzioni drammaturgiche in cui si avverte la ricerca di un consenso sentimentale ovvero il suggerimento di una morale edificante. Ciò potrebbe dirsi anche del libro più suo che ancora nel complesso resiste agli oltre novant’anni, un romanzo edito da Bemporad nel ’21, ristampato tre volte da Mondadori (nel ’30, nel ’46, poi negli «Oscar», 1970, con una copertina hippie di Ferenc Pinter e la smagliante prefazione di un giovane Cesare Garboli), oggi finalmente riproposto, Naja tripudians (introduzione di Riccardo Reim, Otto/Novecento, pp. 148, euro 14.00), un titolo che allude al più venefico fra i serpenti che infestano l’India colonizzata dagli inglesi. E proprio uno specialista di malattie coloniali è il padre, vedovo, delle due adolescenti, Myosotis e Leslie, protagoniste del romanzo di formazione nella cui atmosfera, uno Yorkshire caliginoso e mestamente autunnale, resta qualcosa del modello peraltro dichiarato, e insieme inarrivabile, che è Jane Eyre di Charlotte Bronte. Per parte sua, Annie, grande talento di reporter, scolpisce in pochi tratti, alla brava, il frangente storico e ambientale in cui le due ragazze crescono, ingenue e intatte, come fossero intubate in una vera e propria campana di vetro. Decoro, dignità, risparmio, estremo pudore e contenzione degli impulsi e dei sentimenti ne fanno due tipiche silhouettes dell’Inghilterra vittoriana: «Impararono che il mondo è rotondo e appartiene agli inglesi; che gli oceani sono vasti e appartengono agli inglesi; che gli inglesi permettono – generosamente – ad alcune altre nazioni di vivere nel mondo, e ad alcune altre navi – ma poche! – di navigare sui mari. (…) impararono che il sentimento è una cosa volgare; che è ridicolo commuoversi; che è indecoroso entusiasmarsi; che la frutta si mangia col coltello e la forchetta, e che le unghie e la coscienza – ma soprattutto le unghie! – vanno tenute pulite».

Un cosmo così quieto e trasparente viene però infranto all’improvviso dall’arrivo di una forestiera che è la vivente allegoria della naja tripudians, Lady Randolph, aristocratica corrotta e cinica ma all’apparenza timorata e beneducata, la quale invita Myosotis e Leslie a trascorrere una vacanza nella sua casa londinese. Qui il romanzo, finora tenuto tutto quanto su un registro d’atmosfera, lentamente dilatato per cerchi concentrici, conosce un improvviso avvitamento e precipita in un esito drammatico, convulso: le due sorelle adolescenti, in effetti rapite, conosceranno in una sola notte, presso la dimora avita di Lady Randolph, le dinamiche dell’adescamento e della depravazione sessuale, della droga e della dilettazione viziosa. Il finale è sospeso, nulla saprà mai il lettore della fine di Myosotis e della più piccola Leslie se per costoro Annie ha scelto una epigrafe shakespeariana, The rest is silence!, ma il lettore avrà chiaro senz’altro che si è trattato ancora una volta della eterna lotta fra il Bene e il Male e dunque tra la purezza della spontaneità naturale e il corrotto artificio della convenzione sociale: «Ma una strada dopo l’altra era buia e deserta, una piazza come l’altra era nebulosa e silente in quel quartiere remoto ed eccentrico di Londra. Grigio su grigio, ombra su ombra, tutto svaniva e si dissolveva in un fosco e opaco lividore». Tutto è detto, tutto è infine risaputo della vicenda reclusa nel duplice romanzo di formazione, fatalmente andato a male. Ma l’ingenuo schematismo, una morale tanto spiattellata quanto in sé datata, non tolgono che Naja tripudians sia un romanzo tuttora leggibile e soprattutto apprezzabile per la scrittura dal passo svelto, brioso, che tale rimane ai nostri occhi perché nulla concede alla imitazione dannunziana e al florilegio liberty, mantenendo invece, scrive Riccardo Reim nella attuale introduzione, un accento che sarà caratteristico delle migliori pagine, ad esempio, di Colette.

Glielo avevano riconosciuto a suo tempo, nonostante il successo popolare, lettori non proprio indulgenti come Giuseppe A. Borgese, Pietro Pancrazi, Luigi Russo e lo stesso Benedetto Croce che, senza troppo sbilanciarsi, volle immaginare Annie nelle vesti di una Carmen rediviva, come poetessa della passione fulminea, violenta e fuggevole. L’ultimo suo grande intenditore, che fu appunto Cesare Garboli, confessò di amarne il «talento autentico, estroso e inconsueto» e la ritrasse nella sua costitutiva ambivalenza, quale portatrice di un doppio sentimento della realtà, l’uno «superficiale e disinvolto come quello di una giornalista avvezza a tutti i retroscena», l’ altro «intimo e smarrito come quello di una bambina pronta a scoppiare in singhiozzi».