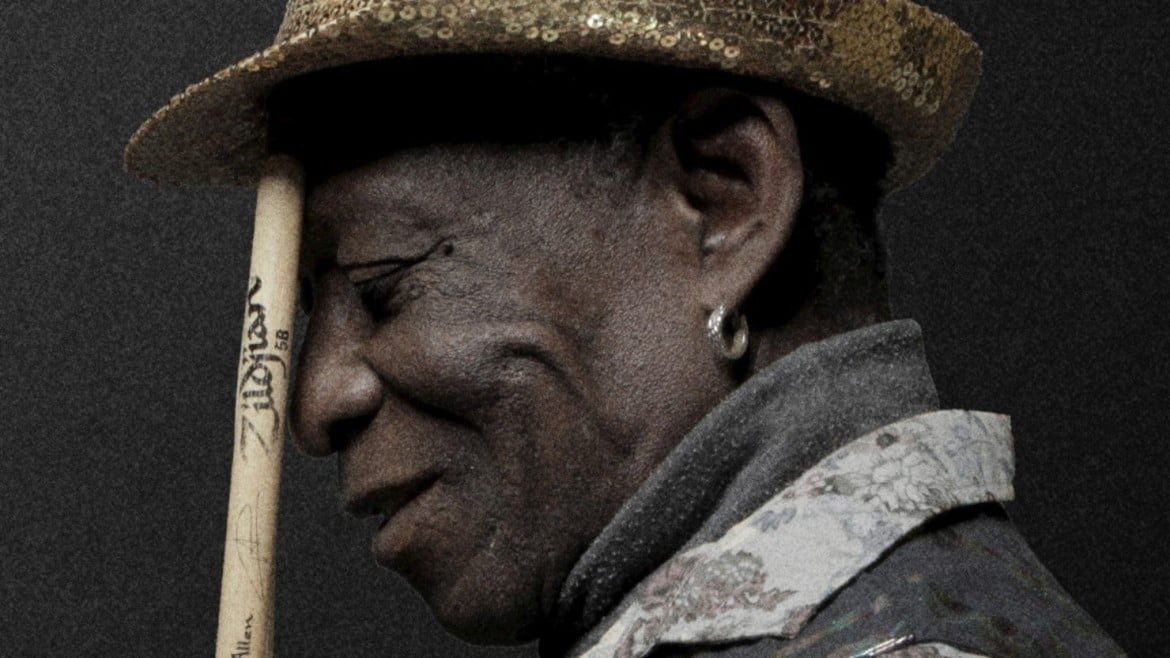

A un mese o poco più dalla scomparsa di Manu Dibango. salutiamo con Tony Allen un altro artista di quella generazione – era nato a Lagos nel 1940 – che «ha cambiato la storia della musica africana», come ha twittato corto Angelique Kidjo, che del suo drumming ha approfittato in tempi recenti. Una definizione la sua che fa il paio con l’iperbole di Brian Eno, quando vedeva e sentiva in Allen «il più grande batterista mai esistito», buttando lì anche un «forse» a scopo decorativo. E con quanto gli riconosceva Fela Kuti, padre biologico di un genere musicale che tuttavia «non sarebbe mai nato senza Tony Allen».

Fela Kuti e Tony Allen, è bene ricordarlo oggi, sono stati yin e yang dell’afrobeat nigeriano, il «davanti» e il «dietro» di una creatura ibrida e ribelle, ritmologia e tradizione innodica yoruba in cerca di strategie evolutive, aderenti al nuovo contesto urbano, politico, culturale, ri-connesse alle musiche della diaspora, il jazz in primis, per risorgere a nuova vita e diventare standard globale. Da Ife a Lagos, insomma.

I due si incontrano nel 1964, in una Nigeria indipendente ma ancora vergine in termini di golpe militari (il premier Balewa verrà ucciso due anni dopo nel primo della serie) e guerre civili (quella del Biafra divamperà nel 1967). La musica hi-life, ancorché venata di una inconsapevole, struggente melanconia, inebria gli anni della libertà con un afro-ottimismo tutto da ballare. Da lì, con la prima formazione alle dipendenze di Fela, i Koola Lobitos, i due partono per aprirsi la strada verso l’afrobeat, a forza di sciabolate di ottoni e infuocati penegirici politici che trovano una quadra in quella macchina del ritmo che «non si ferma mai», che tutto regola anche nei suoi silenzi, nelle fratture ricorrenti che lasciano defluire l’energia accumulata.

Precisione e fluttuazione. Come un’orchestra di tamburi parlanti e shekere, forza primigenia del ritmo che non ha nulla di muscolare, che sta tutta nelle sfumature e nelle microvariazioni. La batteria dell’autodidatta Tony Allen sarà dunque una tigre nel motore degli Africa ’70, la big band storica di Fela Kuti, per una trentina di dischi. Quando se ne va lo fa per questioni di royalties e di buon senso, mentre il leader maximo scatena risse con i generali che si succedono al potere e dissipa energie girando il mondo con una numerosa tribù di cui nessuno comprende l’utilità. Fela impiegherà una vita per assorbire il colpo e la sua musica non se ne farà più una ragione.

Tony Allen intanto, come la macchina che guida seduto dietro al suo strumento, non si ferma più. E anzi si fa in quattro, come fa normalmente con gli arti di cui dispone per stratificare ritmi autonomi e interconnessi. Senza mai snaturarsi né indulgere in nostalgie da ristampa, accanto a una rinnovata e costante produzione della sua musica si trova a dare in pasto, per così dire, quel sapere poliritmico di cui era depositario esclusivo a tutta una serie di artisti elettronici, dj, giramanopole e cantanti pop, lasciando che intorno alla sua batteria nascessero interi collettivi, come l’Allenko Brotherhood Ensemble, ai quali spesse volte non restava che aggiungere una linea di basso qua e un effetto là per ottenere la pietra angolare dei loro gusti musicali.

Da Damon Albarn, che già con i Blur cantava «Tony Allen mi fa ballare un sacco» (Music Is My Radar) e in futuro coinvolgerà il batterista nigeriano in diversi progetti, Africa Express, Rocket Juice and the Moon eccetera, fino a comporre e cantare con lui in Go Back, per dirne una, la tragedia dei migranti africani che in quel periodo approdano a frotte sull’isola di Lampedusa.

Ritmo perpetuo che esce dalle canzoni di Charlotte Gainsbourg, sterza verso l’afropunk sperimentale dei paulistani Metà Metà, riverbera nella testa dell’ex guru della tecno Jeff Mills (Tomorrow Comes the Harvest). Aveva questa capacità di restare sincronizzato ai tempi senza muoversi. E senza lasciare ad alcuno il tempo di farne l’oggetto di un revival.

Neanche l’autobiografia scritta nel 2013 con Michael E. Veal (Tony Allen: Master Drummer of Afrobeat) o un disco dello stesso periodo dal titolo riepilogativo come Film of Life concedono molto al passato. Inamovibile nel tempo, Tony Allen, anche di fronte al tributo a Art Blakey, con cui intendeva forse sdebitarsi di un’antica illuminazione, e in cui è l’hard-bop dei Jazz Messengers che viene a giocare sul suo campo e non viceversa .

Compiuto che ancora non aveva gli 80, la morte lo ha sorpreso in un periodo di ordinario fermento creativo, l’idea di un travel album tra Africa, Europa e Stati uniti nel quale tirare dentro tanti giovani artisti. Giovani e curiosi quasi quanto lo è stato lui nei 50 anni di musica che ci ha regalato.