C’è una definizione della vita di Xavier Bichat molto amata da Foucault e Deleuze: la vita è l’insieme delle forze che resistono alla morte. Un’idea opposta al lugubre essere-per-la-morte che pretende la morte essere la verità della vita. Dalla negazione di questa pretesa verità discenderebbe la paura della morte che, secondo Agamben, porta i più per difendere una «nuda vita» ad accettare un regime dittatoriale di segregazione, per effetto del quale saremmo indotti a considerare il nostro prossimo come potenziale untore.

LE PAROLE ORACOLARI di Agamben sono accompagnate da un contorno di cinismo blasé, fatto da anonimi autori di lettere dal virus; esaltatori del crollo della civiltà urbana dall’alto dei loro colli dove il vino è nelle botti e i semi nei sacchi; negazionisti a vari gradi della pandemia. La difesa della vita, nuda o meno, sarebbe insomma una postura intellettuale individualista, oltre che nemica della verità; anche se, va detto, il sofista che invoca la verità falsificando i dati Istat in un’intervista all’antifrastico foglio La Verità ma nascondendo il nome della testata, inanella tanti paradossi da far glabro d’incanto il barbiere di Russell.

Una diversa, forse inavvertita manifestazione della vita per la morte, la troviamo in una delle repliche di Marco Revelli alle critiche per aver firmato un appello contro gli agguati al governo Conte: questi suoi critici (il collettivo bolognese Wu Ming) forse non abitano in regioni colorate di rosso scuro sulla mappa dei contagi, forse non hanno visto amici andarsene invisibili in un reparto di terapia intensiva. Anche in queste parole, l’esperienza della morte è pensata come l’autenticità a partire da cui si valuta la vita: come se della morte altrui si possa avere un’esperienza dirimente. Dopo tutto, la classe dirigente lombarda avrà pur avuto queste esperienze; mentre è probabile che chi vive a Bologna, la città delle 5 stragi, abbia almeno una volta meditato la morte come evento possibile.

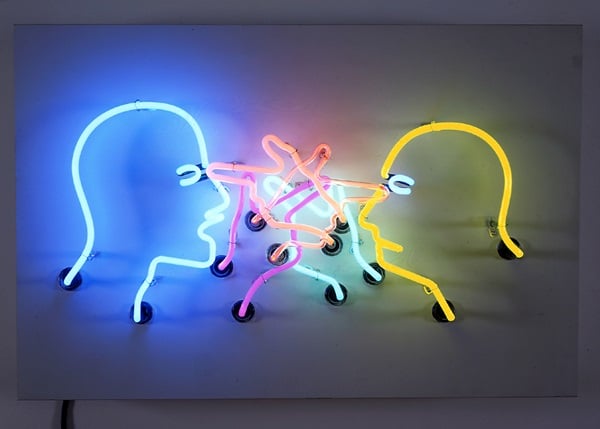

Ma il punto è che con la morte in sé non può esserci rapporto autentico. In primo luogo, perché questo rapporto presupporrebbe «una» morte e «un corpo» che muore: mentre noi siamo corpi composti da altri corpi che resistono ad altrettante morti locali. La stessa azione del virus concerne parti diverse del nostro corpo, con le conseguenti strategie locali di resistenza: ciò che chiamiamo morte è, di fatto, uno di questi eventi. In secondo luogo, assolutizzare la morte comporta assolutizzare il corpo in un qui-e-ora.

Il complesso di corpo/materia e mente/spirito ha dignità non per quello che è, ma per la potenza, cioè la possibilità, che esprime: per quello che può essere e divenire, non per la contingenza del momento. Dunque, anche per le relazioni con gli altri, che sono ciascuna un mondo possibile: la vita dell’individuo conta, perché la sua scomparsa priverebbe non solo il singolo di ciò che sarebbe potuto divenire, ma anche il suo prossimo delle relazioni che potrebbero aumentarne la potenza – Leopardi non dice altro.

L’USO CONSAPEVOLE del preservativo contro l’Aids non è presunzione del partner come untore, ma cura di sé come cura dell’altr@. «Nonostante i secoli di proclami a proposito dell’Homo erectus – ci ricorda Judith Butler – l’umano non sta in piedi da solo»; il delirio di onnipotenza ci porta a pensare che potremmo rimanere immuni: in realtà il contagio è una delle relazioni cui siamo esposti, così come la vulnerabilità è condizione della nostra esistenza e delle relazioni sociali, politiche, amorose che intessiamo. È per questo che la perdita della persona cara ci addolora di un dolore che non è mera paura della morte individuale. Che è poi la vera relazione con la morte: l’emozione suscitata dalla perdita, o la trasmissione del progetto di una vita dal morente a chi resta. Ma questo accade sul lato della vita che si afferma, non su quello della morte che la sovrasta. La vita è l’insieme delle forze che si oppongono alla morte: è questo, forse, il segreto dell’emozione che il corpo di Ezio Bosso sapeva suscitare – un’emozione che lui stesso chiamava «vita».