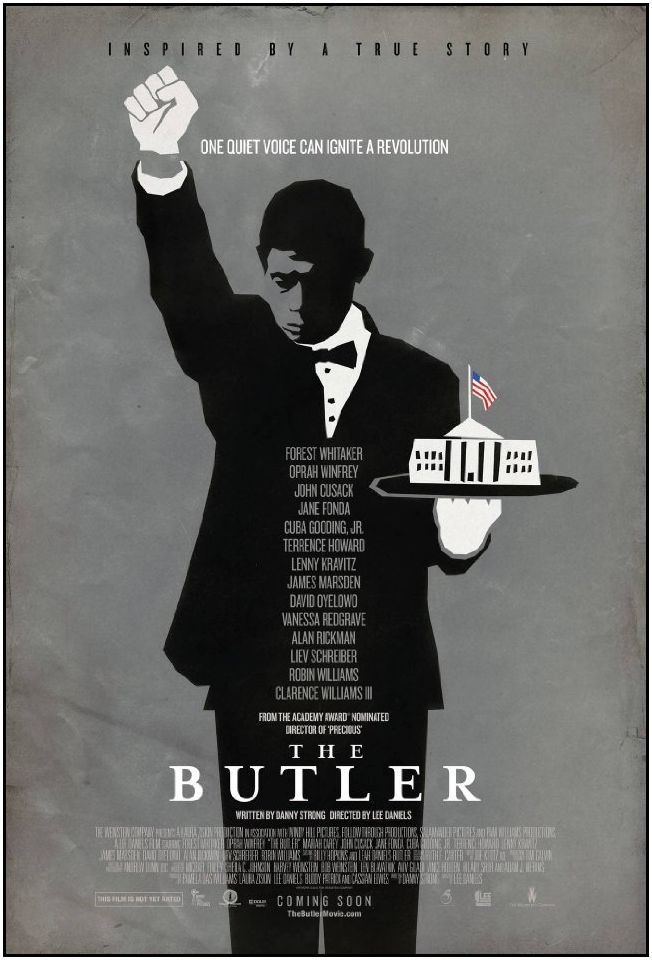

Il film campione di incassi da due settimane in America è The Butler, la vera storia di Cecil Gaines, che, nato nelle piantagioni del profondo sud martoriato dai linciaggi, finisce per servire sei presidenti come maggiordomo della Casa bianca in una carriera durata tre decenni. Una storia che nelle mani di Lee Daniels, regista fautore di una sorta di realismo melodrammatico, diventa un breviario didascalico della lotta per i diritti civili in cui il personaggio protagonista vive, un po’ come Forrest Gump, tutti i momenti salienti dell’emancipazione afroamericana del dopoguerra, dall’osservatorio privilegiato dello studio ovale.

Sullo schermo passano l’integrazione delle scuole pubbliche di Little Rock imposta con la guardia nazionale da Eisenhower, gli statuti anti-segregazione promulgati da Kennedy sullo sfondo delle violenze contro i freedom riders negli stati del sud e la repressione delle manifestazioni integrazioniste di Martin Luther King. Il film, pur sconfinando a tratti nella lezione di educazione civica è confezionato con consueta perizia nazionalpopolare dalla produttrice (oltre che interprete di uno dei ruoli) Oprah Winfrey; la regina dei talk-show non casualmente ne ha calibrato l’uscita in concomitanza col cinquantenario della March on Washington for Jobs and Freedom che ricorre oggi, solennemente osservato in tutta America.

È questa d’altronde la sfera cui è stata relegata molta della lotta contro il razzismo e la segregazione istituzionale di 50 anni fa: quello dei temi scolastici delle elementari e le parate annuali, della placca commemorativa del celebre discorso di Martin Luther King sulla scalinata del Lincoln Memorial e del francobollo raffigurante la marcia emesso dalle poste questa settimana. Un ambito che archivia il problema razziale nella confortante innocuità della rievocazione storica piuttosto che trattarlo come un problema ancor oggi di attuale urgenza come confermano le statistiche sulla povertà, il dislivello nell’educazione, il tasso di imprigionamento che affliggono in grande dismisura la popolazione discendente dagli schiavi americani.

Ma tanto preciso è stato il calcolo dei produttori del film quanto inopportuno il tempismo della corte suprema che poche settimane prima dell’anniversario ha invalidato il voting rights act, la legge che era il più tangibile risultato degli anni di lotta di King e degli altri leader del movimento, oltre che delle centinaia di migliaia di militanti che per l’uguaglianza razziale fra neri e bianchi, sulle strade del sud razzista hanno lasciato sudore e sangue e spesso la pelle. Quella legge, firmata da Lyndon Johnson nel 1965, proibiva la discriminazione degli elettori neri, chiave di volta della discriminazione razziale nel sud, e non solo.

Per cento anni, sin dalla proclamazione dell’emancipazione degli schiavi fatta da Lincoln al termine della guerra civile, con una pletora di espedienti e stratagemmi, come l’esclusione degli analfabeti e impossibili regole di residenza, gli stati ex-schiavisti osteggiarono l’accesso alle urne dei neri per garantire un blocco segregazionista nel congresso. Il voting rights act e gli altri rimedi «correttivi» prodotti dal movimento per i diritti civili culminato quel 28 agosto in quella marcia su Washington, volevano neutralizzare dunque ma anche invertire gli effetti distruttivi di 200 anni di schiavitù e un ulteriore secolo di discriminazione. Fra le misure intraprese c’era l’integrazione definitiva delle scuole, nota come busing perché gli studenti neri venivano portati in autobus a integrare le scuole nei quartieri bianchi e la affirmative action, cioè il ruolo attivo del governo per garantire l’integrazione in enti e luoghi di lavoro pubblici e privati affinché riflettessero l’effettiva composizione etnica della popolazione. La vittoria del movimento fu insomma la maggiore opera di ingegneria sociale intrapresa dal governo dai tempi della reconstruction seguita alla guerra civile. Chiave dell’immane sforzo era appunto il voting rights che istituiva un sostanziale commissariamento degli stati del sud i quali, per manifesta cattiva fede, perdevano il diritto di formulare regole elettorali in autonomia come previsto dal federalismo americano. Dal 1965 in poi ogni eventuale modifica alle regole del voto negli stati «a rischio» ha dovuto essere vagliata dal ministero di giustizia federale per certificare che non fosse discriminatoria.

La recente infausta sentenza della corte suprema a maggioranza conservatrice fa parte di un progressivo smantellamento delle conquiste progressiste dei diritti civili nel nome di un liberismo sociale la cui retorica considera il razzismo un problema «ormai superato» e quindi superflui anacronismi le leggi atte a contrastarlo. Di fatto appena la clausola sul voto è stata rescissa, diversi stati come il North Carolina e il Texas si sono affrettati a smentirla, pretestuosamente reintroducendo leggi «contro la frode elettorale» (fenomeno virtualmente inesistente), come l’obbligo di presentare documenti, l’abolizione del voto per posta e l’interdizione per precedenti penali, il cui vero obbiettivo è di sfoltire le fila degli elettori in distretti neri di compatta fede democratica e favorire candidati repubblicani antiobamiani.

Non a caso nella manifestazione per l’anniversario tenuta sabato a Washington, John Lewis che come leader dello Student Nonviolent Coordinating Committee era stato un principale protagonista del movimento e dell’originale marcia del 1963, ha affermato che chi come lui 50 anni fa ha lasciato il proprio sangue sul ponte di Selma (Alabama) non può ammettere di vedere ora eviscerata la propria conquista principale.

Nel film di Daniels che spopola oggi nelle sale, il maggiordomo, cauto riformista, rompe col figlio militante radical che legge Malcolm X e non esclude la resistenza armata. Alla fine, dopo decenni di disaccordo, padre e figlio si ricongiungeranno allegoricamente davanti al «miracolo americano» dell’investitura di Obama. Il paradosso di questo anniversario che si tiene con gli auspici del primo presidente nero è che avviene in un momento di riflusso storico che vede un attacco concertato a mezzo secolo di politiche che avevano effettivamente in parte riequilibrato il disavanzo sociale dei neri americani.

La progressiva abrogazione dell’affirmative action che promuove quote afroamericane nelle università negli ultimi anni ha, ad esempio, ulteriormente ridotto il già esiguo manipolo di studenti neri negli atenei. Il senso della manifestazione di sabato quindi non era di pura commemorazione ma di rinnovato impegno e in questo senso l’amministrazione Obama qualche segno di vita lo sta dando: il mese scorso il presidente aveva parlato alla nazione sul caso Trayvon Martin, adducendo l’omicidio del ragazzo della Florida come esempio di razzismo ancora strisciante. Giovedì scorso Eric Holder, attorney general di Obama ha aperto un inchiesta federale sulle nuove leggi elettorali del Texas e una settimana prima aveva storicamente denunciato – un inedito per un ministro della giustizia in carica – la politica di incarcerazione di massa che ha costruito in Usa un ipertrofico complesso penale-industriale con 2,5 milioni di detenuti di cui quasi il 60% sono neri (rispetto a una percentuale della popolazione generale di 11%). Perfino un moderato conservatore come il bushiano Colin Powell ha parlato questa settimana della necessità di una riflessione nazionale sull’effettiva condizione degli afroamericani a 50 anni dalla march on Washington.

Insomma per tutti i contributi al paese (basti vedere l’universale diffusione della cultura hip hop fra i ragazzi di ogni etnia) il sogno di piena uguaglianza di cui parlò Martin Luther King è ancora incompiuto. Certo non si è ai livelli di paesi in cui si lanciano banane a ministri e si fischiano gli atleti, ma la strada è ancora lunga.