Non in tutte le epoche i fanciulli renitenti all’istruzione furono destinati al Paese dei balocchi. In alcune, anzi, non gli si concedette niente poco di meno che la sovranità sull’Elicona. E ciò non avvenne per burla, come quando fu affidato a Sancio Panza il governo dell’isola di Barattaria, ma con tutta serietà d’intenti. Si trovò allora chi fosse pronto ad affermare che nello sguardo dei ragazzini albergava una più genuina intuizione del mondo o che nella loro spavalda indisciplina v’era una critica inconsapevole ai vuoti apparati sui quali s’inerpica l’orgoglio degli adulti. Come in quell’olio di Cecioni conservato a Palazzo Pitti, Ragazzi mascherati da grandi, ma col significato rovesciato, molti artisti, tra uno sberleffo dada e un’insegna naïf, cominciarono a infondere un certo rammarico alla celebre frase pronunciata un giorno da Voltaire per definire il pensiero di Rousseau: «Sono troppo vecchio per mettermi a camminare a quattro zampe».

Ma gli smagati fanciullini dell’età di Wordsworth e di Pascoli, poi che furono cresciuti, acquistarono un po’ d’impudenza, sicché, all’epoca di Alberto Savinio e delle avanguardie, il loro berretto a punta aveva assunto un che frigio: «Non c’è nulla che ci faccia tanto bene quanto il berretto del monello, ne abbiamo bisogno di fronte a noi stessi: ogni arte tracotante, ondeggiante, danzante, irridente, fanciullesca e beata ci è necessaria per non perdere quella libertà sopra le cose che il nostro ideale esige da noi». Sono parole che paiono un manifesto e da qualcosa di simile, infatti, le ho tratte: dal pannello che apre la mostra Savinio Incanto e mito, curata da Ester Coen nelle sale di Palazzo Altemps a Roma (fino al 13 giugno).

La collezione del palazzo si prestava, come poche altre, a illustrare questi aspetti dell’opera dell’artista, giacché offriva la possibilità d’esporre accanto ai quadri molti di quei modelli mitologici che egli scosse dal loro torpore di marmo, parte demistificandoli, parte rielaborandoli, per fissarli nella condizione aurorale e senza tempo dell’infanzia. Da lì discendono le prime tele che s’incontrano: sono vaghe creazioni fantastiche in cui una vasta congerie di balocchi prende ora la forma d’una solenne architettura di cenotafio, ora quella floscia di un’Arianna abbandonata sulla spiaggia, ora, invece, s’erge in un groviglio di salmastro sartiame. C’è all’origine di queste opere un guardarobato romantico gioiosamente frusto alla Charles Nodier (Tombeau d’un roi maure, Les rois mages, Le navire perdu), diversamente rimpastato sempre col medesimo calcestruzzo di trastulli puerili.

Un tono simile hanno L’Isola dei giocattoli (1930) che sembra alludere, con le sue terrazze sovrapposte, a Isola Bella sul Lago Maggiore, e Sodome (1929), in cui la collera divina vola in cielo come la città di Laputa. Non si può negare in loro qualcosa di friabile e di teatrale, quasi di fondale per una sceneggiata di marionette, come rivelano Le Temple foudroyé (1930), con la sua folgore dipanata in terra come un tappeto, della stessa stoffa di cui sono fatti i sipari, e Fin de Tempête (1931), in cui si vede un’ultima saetta scendere da una plumbea mano di nube, quasi fosse l’estremo tiro di dadi d’un giocatore stanco.

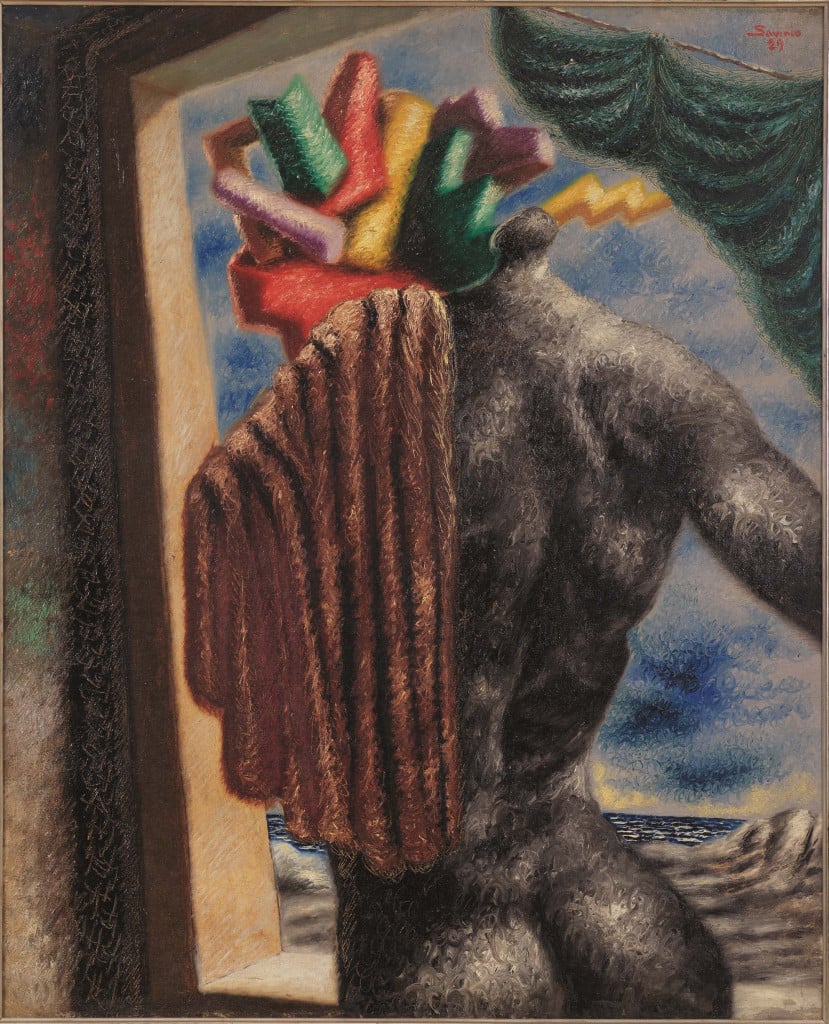

Vengono poi in schiera gli dei e gli eroi d’una personale mitologia: ecco Les dioscures (1929), dai fianchi affilati e dalle teste come ricciolute capocchie di spillo, e L’ira d’Achille (1930), dal collo lungo come un Parmigianino, affatto simile a una tortuosa formosissima nuvola. Sono invenzioni in cui prevale il gusto demistificatorio di Savinio, che spesso si concretava nell’invenzione inattesa. Di questo genere il capolavoro è quel suo Apollo (1931), albagioso e fatuo, col capo d’oca e l’occhio opaco, nella cui pitica protervia è tratteggiato il prototipo dell’esteta decadente e romantico.

La ricchezza umoristica di questi lavori dà risalto a una delle qualità maggiori della sua opera: l’estrosa varietà d’invenzione. La mobile plasticità dell’ingegno, prensile e variegato, com’era quello di un altro greco, seppur più anziano di lui, Odisseo, caratterizzò, d’altra parte, in maniera così determinante il carattere della sua arte da spingere Emilio Cecchi a riconoscere in tutte le forme praticate da Savinio «un senso come d’una ironica spavalda facilità, di una voluta sprezzatura, e d’un gusto d’improvvisazione che fanno pensare a certi prodotti dell’illuminismo francese»; un che d’elegantemente corrivo, insomma, per il quale si potrebbe parlare di dilettantismo, se questo termine indicasse ancora, come ai tempi di Stendhal, un tipo affatto particolare di genio. Oggi, per non equivocare, val meglio poliedrico; sebbene, col secolo dei dilettanti, il XVIII, Savinio condividesse il lucido e spigliato gioco dell’intelligenza che, come racconta il figlio Ruggero, in uno dei tanti bei ricordi raccolti nel catalogo della mostra, gli riconobbe un giorno Malaparte in una limpida e perentoria sentenza: «Tuo padre è l’uomo più intelligente d’Italia»: nulla di più vero. Intelligenza, com’era quella di Voltaire, vale a dire lucida e analitica, simile alla sua ironia, anch’essa di pretta tempra settecentesca, che gli permise di porsi nei confronti delle avanguardie in una maniera che richiama alla mente i rapporti di Heine col movimento romantico.

Codesto carattere lo portò a distinguersi assai presto dal gruppo di Breton e a tenerlo lontano da pratiche che stavano a metà fra la seduta spiritica e il gioco infantile, come la scrittura automatica. La sua musa, giunse a dire una volta, lontana d’ogni astratto compiacimento, era «civica». Forse esagerò. È certo, tuttavia, che le forme della pittura di Savinio non ebbero nulla del casuale, né mai somigliarono a quelle attorcigliate masse vulcaniche, accidentalmente prodotte dall’eruzione dell’inconscio, in cui si sarebbe dovuta coerentemente risolvere l’arte dei surrealisti. Anche nelle sue metamorfosi d’uomini, seggiole e animali, nelle sue creazioni ibride d’ircocervi di stoffa, rimaneva, infatti, un che di descrittivo, come in uno degli artisti che più dovettero ispirarlo: Grandville. Lo vediamo in quadri come Le due sorelle (1932), ritratto di famiglia borghese a testa d’uccello, incorniciato in un ovale di dagherrotipo vittoriano, o La vedova (1931), che ci ricordano certe cose di Fabrizio Clerici, senza tuttavia dividerne il carattere geometrico e bramantesco.

Non era, d’altra parte, quella di Savinio arte di forme stabili e volumetriche. Sebbene avesse contribuito in prima persona al programma di «Valori Plastici», non si deve domandare alle sue figure, così smagate e aeree, quel che di soppesato e decantato si ritrova, invece, nelle coeve opere di un Morandi o di un Carrà. L’estro, la generosa ricchezza del suo ingegno davano sempre alle sue tele qualcosa di provvisorio e impaziente.

Posta dunque la coerenza dell’ispirazione dell’artista, sarebbe potuto essere interessante ritrarne le sfaccettature sotto diverse angolazioni, come si fa nel catalogo Savinio A-Z (Electa, pp. 355, euro 34,00), alternando ricordi personali, giudizi di storici dell’arte, notazioni di musicologi e impressioni di saggisti e di scrittori; ma era da mettere in conto che, una volta adottata una simile formula, non sarebbe riuscita a evitarsi una certa qual dispersione: anche in mano al più abile dei contrappuntisti, la polifonia richiede pur sempre un numero limitato di voci. Qui non si ha soltanto un regesto di temi ma anche di luoghi, rimembranze e modelli: troppo, forse. Specialmente se ciascuno degli autori, invece d’occultarsi, vi mette molto del suo carattere, quasi senza avvedersi che ai testi accade quel che capita ai sopori e cioè che se sono molti finiscono con l’elidersi l’un l’altro.

Sotto il profilo delle suggestioni Savinio A-Z ne offre, certo, di molteplici, soprattutto di quelle nate da singoli accostamenti. In voci come Aniceto o Borghese, per esempio, troviamo prova dell’interesse di Savinio per le etimologie, dalle quali traeva il materiale di quei paradossi e di quelle associazioni inaspettate che stavano poi anche alla base di molta della sua pittura; o, ancora, alla I possiamo leggere una riflessione di Franco Porcarelli, tutt’altro che banale, sul ruolo dell’Intérieur nell’opera dell’artista. Resta, però, il sospetto che a voler fare un dizionario saviniano di Savinio, si siano doppiati, oltre che i pregi, anche i limiti della sua arte, che stanno, come s’è detto, in vago senso, seppure sommamente affascinante, di dispersione. Ciò non toglie che Savinio A-Z sia il piacevole pendant di un’ottima mostra, specialmente se spiluccato in maniera rabdomantica e secondo la curiosità del momento.