Se mai si tentasse un censimento delle ipotesi più esplorate dalla letteratura ucronica, al primo posto figurerebbe probabilmente, se non certamente, quella proposta da Sarban in un suo breve romanzo, Il richiamo del corno (Adelphi «Fabula», traduzione di Roberto Colajanni, pp. 191,euro 18,00), vale a dire l’ipotesi di un mondo più o meno avveniristico sul quale ancora imperversa una Germania nazista uscita vincitrice dalla guerra ovvero risorta dalle ceneri della sconfitta. Le ragioni sono ovvie solo in apparenza o, per meglio dire, la loro apparente ovvietà spiega soltanto in parte la fascinazione di un Terzo Reich non domo, di un Hitler scampato alla morte o clonato in decine di esemplari.

Immaginare scenari alternativi è pratica antichissima.

Le speculazioni di Erodoto sulle conseguenze di un’eventuale vittoria dei Persiani a Maratona o quelle di Tito Livio su Alessandro Magno nella sua Storia di Roma non sono che due esempi di un modo di ragionare perdurato fino all’Ottocento, quando la storiografia, diventata più scientifica, lasciò che a occuparsi di ipotesi oziose e non verificabili fossero perlopiù i romanzieri. In quanto genere strettamente letterario, la storia alternativa, o fantastoria che dir si voglia, è dunque relativamente giovane. Deve il suo nome a Uchronie, romanzo di Charles Renouvier pubblicato nel 1876. Ciò significa che precede di mezzo secolo la nascita del termine science fiction, anche se ha poi finito per esistere all’ombra di quest’ultimo, quasi sia una declinazione della fantascienza anziché un genere a sé. E in effetti, pur speculando sul passato, l’ucronia guarda spesso al futuro, il che dice molto sulla speciale predilezione per il più traumatico fra gli snodi della storia recente. Molto ma non tutto.

Alla memoria ancora viva di quei tragici eventi va aggiunto un altro aspetto, forse perfino più importante sul piano della suggestione fantascientifica. Il nazismo non si contentava di dominare in patria; voleva soggiogare il mondo per riforgiarlo a sua immagine e somiglianza, eliminando l’inemendabile. In questo folle disegno la scienza e il progresso tecnologico erano macchine da guerra imprescindibili, strumenti al servizio di una concezione perversamente estetizzante della Storia.

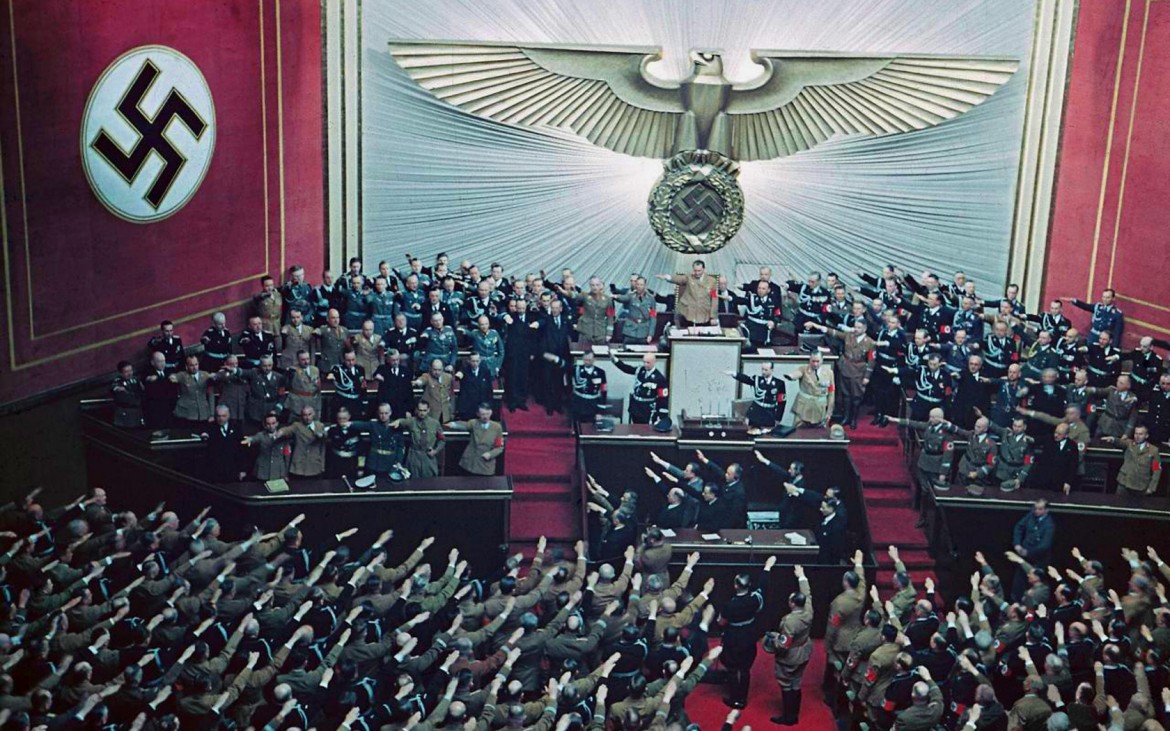

Un mirabile esempio in questo senso è rappresentato dalle immagini che Hugo Jaeger scattò dal 1936 al 1945.

Jaeger non fu soltanto il fotografo personale di Hitler, fu anche uno dei pochissimi fotografi dell’epoca a lavorare con pellicole a colori. Le sue foto sono giunte a noi in modo avventuroso. Al termine della guerra, passarono inosservate a un gruppo di soldati americani perché la valigia in cui erano nascoste conteneva anche una bottiglia di cognac. Furono quindi messe in una dozzina di barattoli di vetro e sepolte nei pressi di Monaco, dove restarono per un decennio, quando Jaeger le riesumò per trasferirle in un caveau. Trascorso un altro decennio vennero vendute alla rivista «Life», che le ha pubblicate solo pochi anni fa, nel 2009.

Le abbiamo perciò scoperte e osservate con la memoria ormai piena di immagini in bianco e nero o ritoccate. Non conoscendo la loro storia, sarebbe facile scambiarle per falsi.

La qualità cromatica così strabiliante, così simile alle patine antichizzanti degli odierni dispositivi digitali, sembra strappare queste immagini impavesate di svastiche al passato cui in effetti appartengono, consegnandole allo stesso non-tempo ambiguo in cui abita l’ucronia. E se le foto di Jaeger non bastassero, si pensi a Swastika Night, romanzo dell’inglese Katherine Burdekin ambientato in un futuristico anno del Signore Hitler 720 in cui il Reich e l’Impero giapponese si sono spartiti il pianeta, e le donne, considerate un errore di natura, vivono segregate in ghetti e hanno contatti col sesso maschile soltanto per essere fecondate. Essendo stato scritto nel 1935 e pubblicato due anni dopo, quando il Führer era ancora al potere, non può essere considerato un’ucronia, ma somiglia moltissimo, per temi e atmosfere, agli scenari alternativi immaginati nella seconda metà del Novecento. Se le previsioni di Swastika Night si sono rivelate fortunatamente errate, in compenso hanno anticipato un genere; l’autrice non preconizzò la Storia ma il modo in cui sarebbe stata ripensata, un po’ come le immagini di Jaeger sembrano anticipare la facilità con oggi chiunque può ritoccare una foto.

Il primo romanzo cui Burdekin offrì un testimone è proprio quello di Sarban. Nel società separata di Swastika Night, la sola forma amore concessa a una donna è assimilabile alla devozione che un cane ha per il suo padrone, una regressione a uno stato animalesco che ricorda da vicino Il richiamo del corno. Molto è scritto già nel titolo. Proviene da una vecchia e famosa canzone inglese, e rievoca la caccia alla volpe, i cui fasti crudeli ben si attagliano al futuro di prede e cacciatori che il protagonista del romanzo, l’ufficiale di marina Alan Querdillon, ha la sventura di visitare. La sua fuga da un campo di prigionia tedesco lo porta ad attraversare una non meglio precisata barriera che separa il tempo in cui vive il nostro eroe, l’anno di guerra 1943, dall’anno centoduesimo del primo millennio germanico fissato dallo spirito immortale del Germanesimo: Adolf Hitler, ovviamente.

Il tutto si svolge in un’area ristretta, una tenuta governata da una versione medievaleggiante del maresciallo Goering, un Gran Maestro delle Foreste che intrattiene i suoi ospiti con cacce a donne mascherate da cervi o uccelli. Catturate vive, le prede vengono servite al termine di un banchetto su enormi vassoi d’argento, in un maniero «splendidamente illuminato» da aste lucenti sorrette da «fanciulle il cui corpo era interamente ricoperto di una vernice d’argento o inguainato in una pellicola di un materiale così liscio e aderente che ognuna di loro, pur essendo viva, simulava alla perfezione una luccicante statua nuda».

Basterebbe questo breve passo per farsi un’idea tanto dell’uso cui è soggetto il corpo (a cominciare da quello femminile, s’intende), quanto delle descrizioni voyeuristiche che costituiscono il piatto forte del romanzo.

Nella brillante nota che correda la nuova edizione italiana, Matteo Codignola ricostruisce la bizzarra parabola esistenziale e letteraria dell’uomo che si nascondeva dietro lo pseudonimo di Sarban, un diplomatico inglese di nome John William Wall, che trascorse buona parte della sua vita lontano dalla madre patria. Durante la seconda guerra mondiale fu di stanza al Cairo e lì rimase fino al 1952, anno in cui Il richiamo del corno vide le sue prime stampe.

La carriera letteraria di Wall conobbe una ribalta a dir poco breve, soprattutto per via di una produzione esigua, a sua volta frutto, stando al diretto interessato, di una grande pigrizia. A parte due smilzi volumi di racconti, di Sarban resta soltanto questo «capolavoro minore», figlio della distopia di Swastika Night e primo di una lunga schiera di ucronie che vede nell’Uomo nell’alto castello di Philip K. Dick il romanzo più rappresentativo, se non il più riuscito.

Per quanto, costringerlo in una simile tradizione è forse errato e riduttivo. Kingsley Amis, che del romanzo fu estimatore, considerò a ragione che Il richiamo del corno ha pochissimo, se non nulla, della logica che solitamente sostiene la fantascienza, e moltissimo, se non tutto, della «fantasia che fa appello agli istinti più profondi e oscuri».

Il racconto non esce mai dai confini di un sogno oscuro e il suo narratore si rivela inattendibile, prima ancora che per l’inverosimiglianza dei fatti riferita, per l’incertezza con cui li censura.

D’altro canto, il pregio migliore del libro consiste nel suo rischio peggiore, in quell’irrisolvibile ambiguità che è propria di ogni racconto dell’orrore, l’ambiguità di non poter dirsi davvero immuni dal fascino del carnefice.