C’è una foto assai famosa, tra i fan di Robert Wyatt, che è stata riprodotta moltissime volte su giornali e riviste, e sempre strappa un sorriso inquieto. Fu usata dalla Virgin per promuove Ruth Is Stranger than Richard, uno dei grandi dischi solisti del musicista inglese negli anni Settanta. Si vede una vecchia sedia a rotelle, e sulla sedia con un ghigno ironico da Stregatto del Cheshire siede Robert Wyatt con indosso una veste indiana molto freak, i capelli lunghi, la barba brada. Accanto ha la compagna di (quasi) una vita, Alfreda Benge, pittrice, illustratrice, e molto altro ancora, presidio dolce e feroce assieme della vita privata di Wyatt da quando le gambe sono diventate due cose inerti, a penzolare nei ciabattoni. Alfreda Benge detta «Alfie» ha lo stesso sorriso del compagno, e un coltellaccio da cucina in mano, la punta verso il cielo come un’improbabile killer. C’è tutta la storia di Wyatt in quella foto struggente da angelo rosso in catene, il canterburyano che vola più in alto di tutti, sempre, perché le gambe si possono sostituire con le ali di una fantasia possente e motivata.

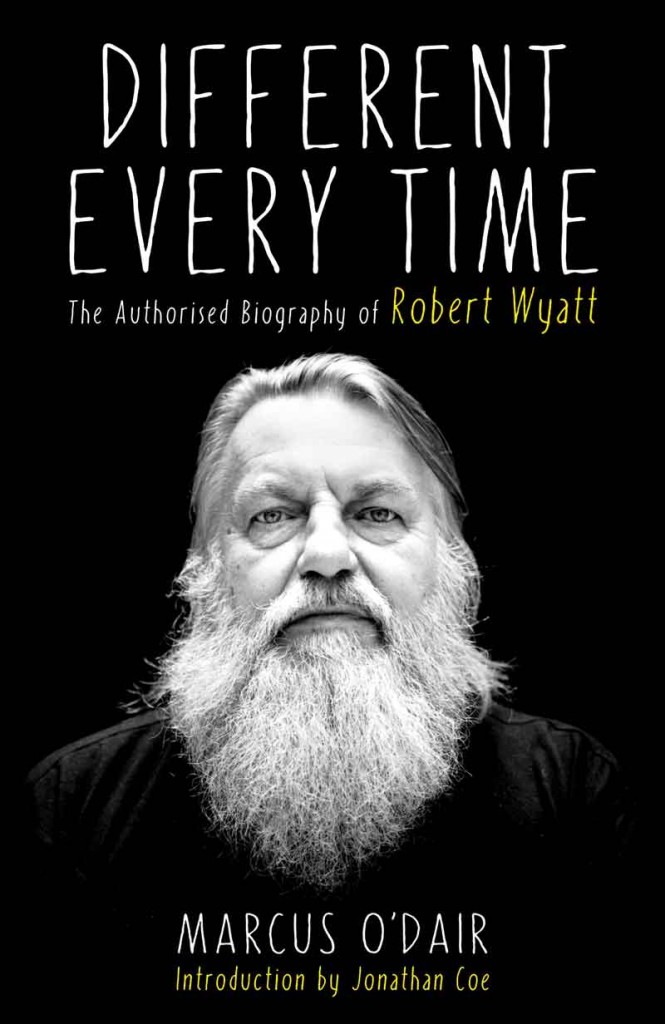

Ci vorrebbe John Berger e il suo acume nello svelare quanto dicono davvero le immagini per decrittarla in ogni significato. Ad esempio: l’ironia, la voglia aguzza di aderire alla realtà con gli strumenti di un marxismo non solo mai rinnegato, ma sempre rivendicato come attrezzo indispensabile per non cadere nei tranelli liberali e liberisti dei potenti mascherati da pari opportunità per tutti. I due volti che si assomigliano, perché le persone che vivono tanto assieme nell’amore finiscono per assomigliarsi. E c’è il segnale, in quelle vesti colorate, di non aver mai abdicato al sogno «in rosa e grigio», come dicevano i Caravan, di una società più colorata, più giusta, più aperta a stupori infantili, più generosa con la gente del terzo e quarto mondo che bussa alle porte del primo. Foto belle così ne trovate a decine, a corredo iconografico necessario e complementare di quanto ha scritto Marcus O’Dair in Different every Time/La biografia autorizzata di Robert Wyatt (Giunti). Primo dato di fatto: Marcus O’Dair s’è imbarcato in un gioco quasi impossibile, riuscire a scrivere una (corposa) biografia si Robert Wyatt dopo che, anche in Italia, sono usciti diversi testi sull’angelo immobilizzato, uno su tutti, Wrong Movements, anno di grazia 2004. E c’era stato anche un lontano testo di Stampa alternativa, bonus un quarantacinque giri in vinile rigorosamente rosso, brano contenuto: Chairman Mao.

Marcus O’Dair di Brighton è uno che non rivendica titoli per vanteria, ma i fatti della sua personale biografia concorrono a farci apprezzare ancora di più questo libro in onore di un gigante gentile delle note contemporanee: O’Dair è critico musicale, collaboratore della Bbc, insegna Popular Music alla Middlesex University, ed è egli stesso musicista: per la precisione uno dei due Grasscut, quello che maneggia tastiere e basso elettrico per dar vita ad un sostanzioso rock elettronico (tra l’altro proprio questa sera i Grasscut chiuderanno il loro tour nel nostro paese con una performance alla Corniceria del Valentino di Novara). Chi si aspettasse però un testo di dirompente novità, nel mescolare le carte della biografia complessa di Robert Wyatt, sappia che sarà deluso.

E anche lo stile di scrittura di O’Dair, splendidamente reso dalla traduzione di Alessandro Achilli, (uno specialista di musiche non convenzionali), è pacato, essenziale e illuminato qui e là di lampi ironici molto british. Esattamente come la breve prefazione curata da uno scrittore inglese che nell’humus musicale canterburyano è cresciuto, Jonathan Coe, che precisa: «Tremo al pensiero di quello che avrebbero potuto essere gli ultimi decenni senza il continuo commento non allineato fornito dalla musica e dai testi di Robert». O’Dair affronta dunque vita e opera di Robert Wyatt con precisione certosina, in rigorosissimo ordine cronologico, imbastendo un continuo controcanto tra l’uomo e il musicista, il pensatore gentile e feroce e l’ambiente sociale di un’Inghilterra in continua mutazione, dalle rovine bombardate di Londra, dove con i suoi genitori beatnik ante litteram (che neppure mettevano le tende alle finestre per evitare gli sguardi altrui) andava a giocare o disegnare, all’oggi raggiunto dopo mille torsioni: etiche, sociali, di costume. Cruciali per il secolo breve: che significa la scoperta del jazz in Inghilterra da parte dei ragazzi più giovani, l’avvento dell’era garage e psichedelica e della Swingin’ London, il rock anni Sessanta che, colpo dopo colpo, svolta verso forme sempre più colte e raffinate, al crocevia tra tutte le musiche possibili. E ancora il punk, l’arrivo degli anni ringhiosi della signora d’acciaio Thatcher in guerra contro ogni dissidenza politica antiliberistica, lo sgretolamento dei tradizionali blocchi storici politici, il presente delle città multietniche e del precariato. E mille forme di musica d’oggi che convivono spesso guardandosi a distanza, o ibridandosi in formule inedite.

Naturalmente, e con saggezza, la narrazione è stata divisa in due ampie campiture, che corrispondono poi alla realtà dei fatti. Perché c’è un Wyatt prima dell’incidente, e un Wyatt dopo l’incidente che lo inchioda sulla sedia, ma lo libera da molti demoni «dentro». La prima storia, che arriva alle soglie di quel terribile 1 giugno 1973, quando Wyatt vola giù ubriaco da un quarto piano senza neppure accorgersene, è quella di un bambino che sembra un simbolo della pubblicità antica: biondo, bello e sveglio (lo testimonia il fratello Julian Wyatt, peraltro attore in Guerre stellari, Harry Potter e Il trono di spade!), nato nel ’45 da una colta e battagliera giornalista e conduttrice radiofonica inglese che aveva seguito il conflitto. Con quell’umorismo sottile e dolcissimo che lo accompagnerà quasi sempre, nella vita, Wyatt sostiene che il fatto di essere sopravvissuto a un’infezione che potrebbe avergli leso l’emisfero sinistro, quello della razionalità, ha fatto di lui una persona che «vive da sempre nel mondo dei sogni». E che di giorno si sveglia soltanto «per il tempo sufficiente a ingurgitare un bel po’ di cibo e poi cercare di riaddormentarmi».

Wyatt cresce con un padre adottivo magnifico, George Ellidge, socialista, psicologo, esperto di jazz, adoratore dell’umorismo nonsense e dei calembour, amore che trasmetterà pari pari a Wyatt. Fatto piuttosto inquietante e premonitore, Ellidge passa gli ultimi anni su una sedia a rotelle, per la sclerosi multipla. E Robert si abitua subito a capire quel mondo visto ad altezza bambino. E così comincia a delinearsi una personalità già complessa: Robert Wyatt cresce libero e felice, orientato naturalmente a sinistra, e sempre in singolare equilibrismo fra coerenza sociale e libera divagazione fantastica, così come la sua musica sarà sempre un gioco d’equilibrio fra filastrocca infantile nonsense e jazz scontornato dalle rigidità di genere, canzone pop affrontata con una tenerezza sovrumana e pura avanguardia patafisica. Dice Jonathan Coe nella prefazione: «Una volta Robert ha detto che non ha nulla contro le canzoni senza senso, perché quando ne hanno è – più spesso che no – un senso che a lui non piace».

In Inghilterra, nella prima metà dei Sessanta, arrivano stimoli d’ogni genere, Robert da un viaggio a Parigi si porta dietro (e installa a casa sua, genitori benedicenti) George Neidorf, batterista jazz californiano che sarà anche il suo primo vero insegnante. E poi cominciano le bizzarrie sonore «canterburyane» (siamo a un centinaio di chilometri da Londra) con altri ragazzotti assai spigliati, per l’epoca. Uno è l’australiano Daevid Allen, che già ragazzo (ma con qualche anno in più) è l’incarnazione proto-freak di quello che sarà il gran cerimoniere dei «fumatissimi» Gong, peraltro conoscendo alla perfezione, invece, storia e protagonisti del jazz, l’altro è Kevin Ayers, talentaccio a scrivere canzoni surreali con il suo vocione da baritono, in pratica il rovescio esatto dell’esilissimo tenore quasi infantile di Wyatt.

I marcatori cronologici ci dicono di un Allen Trio, dei Wilde Flowers, e poi, finalmente, della nascita dei Soft Machine. Sotto la guida di Wyatt, seduto seminudo dietro la batteria e con un microfono davanti per cantare misteriosi vocalizzi o versi che sembrano sbalzati fuori da Alice nel paese delle meraviglie sono una creatura musicale ben diversa da quello che sarà il gruppo nelle mani di Ratledge e Hopper, gelidi propugnatori di una svolta «jazz» che non tenga in conto i colori vocali e imprevedibilità di Wyatt. Invece Wyatt è l’uomo che ha ascoltato il jazz e suona alle soglie del «free», ma non vuole perdere la comunicativa «pop». Sta di fatto che, tra il ’67 e il ’68, Wyatt si trova catapultato in un mondo che si chiama Londra, Ufo Club, dove i Soft Machine sono il pendant più jazz di altri gruppi primitivi e meravigliosi, come gli sconosciuti Pink Floyd, oppure, per gioco della sorte, i Soft Machine che non hanno neppure un disco nei negozi si trovano a spalleggiate un titano neroamericano in crescita esponenziale come Jimi Hendrix: che con Wyatt avrà una bella e vera amicizia. Però a un certo punto il diavolo dell’alcol comincia ad assediare e obnubilare il sempre più insicuro Wyatt, che non sa più come indirizzare la «macchina morbida» la navicella Soft, e alla fine il cantante-batterista si trova fuori dal gruppo. Poi arriva l’incidente,è il primo di giugno del 1973, Wyatt e Alfie sono a casa di June Campbell-Crame, poetessa e artista a tutto campo, per una festa di compleanno. Wyatt resta vivo perché, spiegheranno i medici, il fiume d’alcol che ha in corpo ha rilassato il corpo durante la caduta. A ventotto anni Robert è su una sedia a rotelle. Non potrà mai più premere a tempo sui pedali della grancassa o su quello del charleston della batteria. Fine del batterista, nascita del Wyatt musicista a tutto campo. Gli danno una mano anche i Pink Floyd, vecchi amici: Live for a Friend si chiama il concerto che fanno per raccogliere fondi. Lui è e in ospedale, inchiodato a letto, si canta e ricanta dentro la testa quaranta minuti di musica che lo calmano e lo rilassano, e lega il tutto a un’immagine che lo rassicura. Quella di essere in fondo al mare, in una sorta di amniotico parco subacqueo. È il Rock Bottom, il fondo del rock che darà titolo al suo disco solistico capolavoro. E si noti l’ironia esercitata anche in mezzo alla tragedia: perché Rock Bottom può voler dire qualcosa come «il fondale di roccia», ma anche «culo di pietra», o il «fondo possibile del rock», oltre i limiti dell’apparente semplicità del genere. Così è il disco che precisa, una volta per sempre, la nascita dell’altro Wyatt, il saggio signore paraplegico e sorridente che non ha perso un’oncia della sua radicalità, e che si ripete: «Come poteva qualcun altro suonare quello che avevo in testa? Dovevo farlo io».

Quarantadue anni dopo, continua a farlo. Da solo, una collana di dischi uno più bello dell’altro. Dando una mano a chiunque gliela chieda per fare buona musica. L’ultimo esempio? È nel segno di Canterbury, tanto per chiudere il cerchio. Robert Wyatt canta e suona la cornetta in Stream, il disco «perduto» e appena ritrovato di Dave Sinclair, 2011. Non è citato neppure nella discografia di Different Every Time. Omissione perdonata.