Per Walter Benjamin le stelle rappresentavano la «crittografia della merce», però fece dell’idea di costellazione una delle mosse decisive del suo pensiero. Come dire che anche per quest’ultimo valeva quel che nel Corpus Hermeticum valeva per l’intero Egitto: era la copia del cielo. In realtà senza il Cielo non soltanto non vi sarebbe stato Walter Benjamin ma nemmeno vi sarebbe stata l’intera Terra, come spiega nel settimo secolo prima di Cristo Ferecide di Siro, uno di quelli che Colli chiamava i «sapienti greci», filosofi prima di Platone cioè della filosofia, e che all’inizio dell’era volgare Strabone chiamava semplicemente geografi, inventori dei primi modelli della domesticazione del mondo da parte dell’umanità occidentale. Senza il Cielo non vi sarebbe nemmeno la geografia perché non vi sarebbe Ghé (Gea, Gaia), la Terra intesa come qualcosa che ride e splende al sole, non vi sarebbe la nostra idea di Terra.

Narra dunque Ferecide di un tempo antichissimo, originario anzi archetipico, in cui soltanto tre entità esistevano: Zas (giove) cioè il Cielo, Chtón cioè la Terra e Oceano, il ministro che celebra le loro nozze, le prime di cui si abbia memoria. La cerimonia culmina con il dono dello sposo alla sposa, un mantello sul quale sono ricamati i fiumi, i castelli, i monti, insomma le forme della Terra stessa, sul quale cioè è ricamata l’immagine della Terra, meglio: la Terra ridotta ad immagine. E infatti, come ancora oggi tutte le spose, la Terra perciò cambia nome, o meglio ne aggiunge al proprio un altro: resta Chtón (vale a dire oscura, tridimensionale e pertanto abissale cioè impraticabile) ma allo stesso tempo appunto si converte nel suo contrario, diviene appunto Ghé, luminosa perché esclusivamente bidimensionale cioè piatta, una semplice distesa offerta all’azione umana.

Il mantello del Cielo, che corrisponde a quel che oggi chiamiamo orizzonte, trasforma in forme la Terra perché la riduce, in analogia con la natura dello sposo, a semplice superficie, e dopo più di due millenni e mezzo siamo ancora lì, o quasi: a dover ammettere che non possiamo conoscere davvero le cose, ma soltanto le cose-che-sono, come sosteneva Anassimandro che vive al tempo di Ferecide; ovvero che non possiamo conoscere la cosa in sé ma soltanto il suo fenomeno, quel che di essa appare, come sosteneva Kant; oppure che possiamo fare i conti soltanto con gli enti ma non con l’essere, come voleva Heidegger.

Perciò nessuna meraviglia se oggi più che mai siamo ancora costretti, per orientarci, a volgere gli occhi al cielo: tutti i nostri modelli conoscitivi derivano da tale archetipico atto, oggi più che mai. Come qualche anno fa spiegava Regis Debray: l’arcaico non è soltanto quel che l’umanità, nella sua storia, si è lasciato alle spalle ma è anche quello che ci attende. Va aggiunto: tanto più che oggi il funzionamento stesso del mondo, al tempo della globalizzazione, ci costringe a riconoscere la natura appunto sferica (e non più soltanto piatta) della Terra stessa, e se il mondo è un globo (una sfera) fatalmente quel che un soggetto mobile si lascia alle spalle se lo ritroverà prima o poi di fronte.

Un solo esempio, la navigazione satellitare: nel sistema Gps il punto dove la nave si trova viene calcolato attraverso l’intersezione di tre circonferenze che dipendono dalla posizione di altrettanti satelliti, sicché alla domanda dove la superficie della Terra sia è possibile rispondere soltanto che essa è (letteralmente) in Cielo.

Così oggi il mondo funziona, esattamente come ai tempi di Ermete Trismegisto e del più riposto esoterismo. E ciò soltanto perché le nozze tra il Cielo e la Terra sono più che mai valide, e continuano a determinare la nostra maniera di stare al mondo, anche se sempre meno se ne è consapevoli. Ma di una cosa si può star certi, e proprio tale certezza è alla base della quinta edizione del Festival dei Sensi, dedicato al cielo e alle stelle: che l’unica maniera per non farsi schiacciare dall’arcaico che avanza è quella di riconoscerlo per tempo. Altrimenti ci si resta sotto.

Riveder le stelle

Rassegne. Un testo inedito del geografo italiano per introdurre il tema della quinta edizione del Festival dei Sensi, che si svolgerà fino a domenica in Puglia

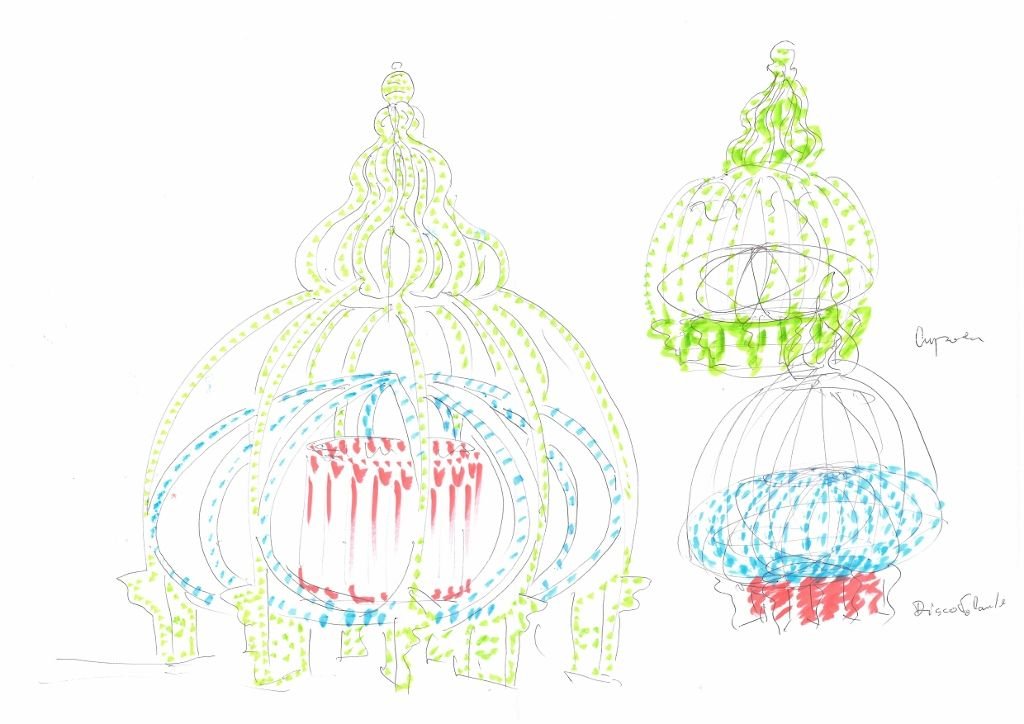

Italo Rota, "schizzi per astronave"

Rassegne. Un testo inedito del geografo italiano per introdurre il tema della quinta edizione del Festival dei Sensi, che si svolgerà fino a domenica in Puglia

Pubblicato 11 anni faEdizione del 24 agosto 2013

Pubblicato 11 anni faEdizione del 24 agosto 2013