La memoria – diceva Primo Levi – è sempre a rischio. Anche questo 25 aprile l’ha confermato: neppure un accenno alla pur fondamentale ricorrenza su la Repubblica di ieri; milioni di austriaci – per i quali un qualche ricordo sulla fine del nazifascismo dovrebbe esser restato – che allegramente votano per una sua nuova edizione.

Certo, è vero, ogni volta che arriva il 25 aprile prima di decidersi ad andare alla manifestazione dell’Anpi, ci si chiede: ma serve? Sì, serve. Ma sapendo che anche la memoria è soggetta alla storia, le cose si ricordano a seconda dei tempi, non perché si relativizzino, ma perché il tempo aiuta a capirne aspetti prima rimasti in ombra.

La forza degli eventi si misura d’altronde proprio su quanto continuino o meno a produrre attualità. Il 25 aprile è uno degli eventi mai rimasto materia immobile; in questo 2016 credo a tutti sia evidente che la data è caldissima.

Non perché ci siano i fascisti alle porte – ci mancherebbe ! – ma perché in questi anni si è guastato il mondo in un modo così plateale che a tutti ci spaventa e a tanti ha fatto perdere la fiducia di poterlo riparare.

Per questo ricordare la Resistenza ci aiuta. Perché si trattò di un’avventura al limite dell’impossibile, un azzardo senza precedenti e perciò torna a dirci che si può sempre osare se c’è uno scatto di soggettività.

Quando dico che fu un evento straordinario non penso solo al dato militare. Penso alla cosa gigantesca che fra il ’43 e il ’45 si riuscì a fare: dare all’Italia – che non l’aveva avuto mai – uno stato che tutti sentissero legittimo.

L’Italia, come si sa, uno Stato legittimato a livello di massa, davvero popolare, non l’aveva avuto mai: non col Risorgimento, che fu eroico ma elitario; non con i governi del Regno dopo l’Unità, che mai conquistarono il cuore degli operai e contadini su cui i loro prefetti spararono massicciamente e disinvoltamente per poi mandarli a morire a centinaia di migliaia in una guerra che non era la loro. Poi venne il fascismo.

Per questo la resistenza italiana è stata così speciale. Non c’era, dietro, uno stato da reinsediare, si trattava di reinventarsene uno nuovo: uno finalmente decente e democratico.

Ce l’abbiamo fatta non solo perché il fattore militare e quello strettamente politico – l’accordo fra i partiti antifascisti – non esaurirono la vicenda resistenziale. Ci fu, e fu decisiva, quella che un grande storico, comandante della Brigata Garibaldi in Lunigiana, Roberto Battaglia, chiamò “società partigiana”, un espressione con cui volle indicare l’autorganizzazione del territorio, l’assunzione – grazie ad uno scatto di soggettività popolare e di massa – di una responsabilità collettiva per rispondere alle esigenze non solo delle proprie famiglie ma della comunità tutta.

Fu il “noi” che prevalse sul’ “io”. L’antifascismo, inteso come sostanza penetrata nel senso comune, ha in Italia questa radice: l’esperienza, autonoma e diretta, di sentirsi tutti – “attraverso scelte che nascono dalle piccole cose quotidiane” come scrisse Calamandrei – fino in fondo protagonisti della costruzione di un nuovo stato, finalmente davvero patria.

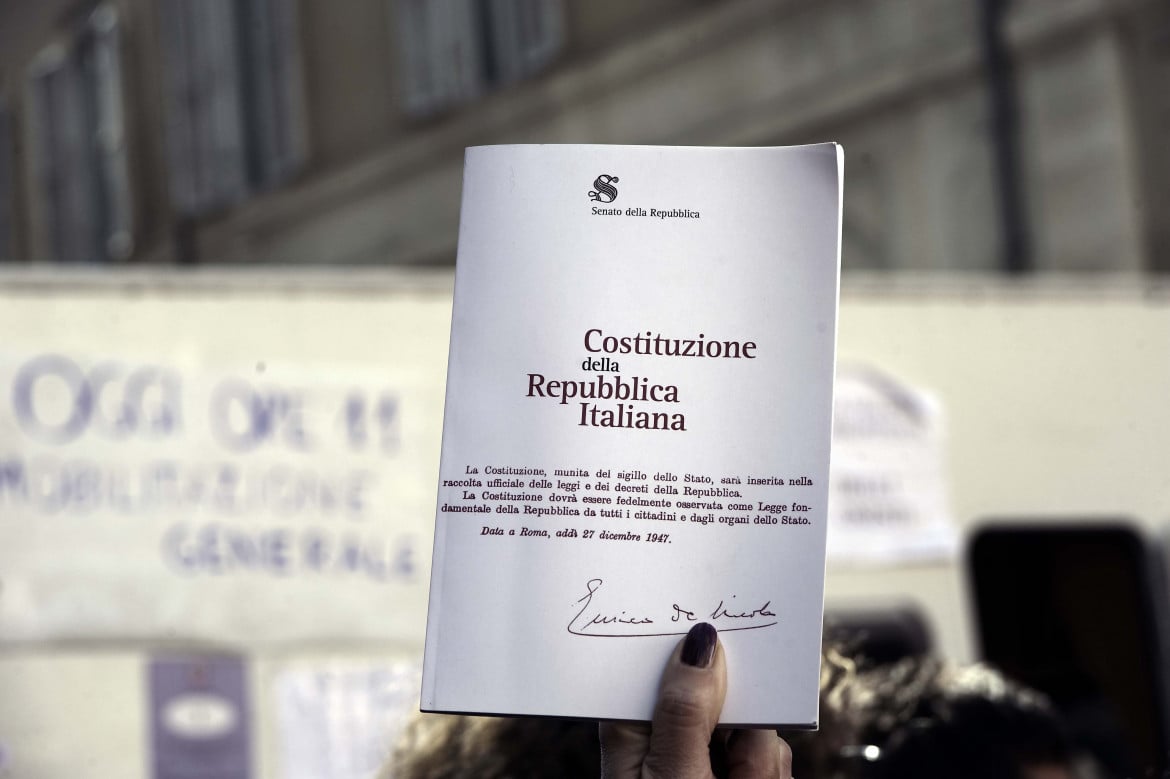

Se abbiamo questa Costituzione è perché essa è il riflesso, l’incarnazione di questa presa di coscienza. Che non a caso avverte che ogni cittadino non ha solo diritti e garanzie individuali, ma soprattutto quel diritto politico fondamentale che incarna la democrazia: di contribuire a determinare le scelte del paese.

Proprio riflettendo su quanto da più di un decennio sta accadendo, a me sembra che la crisi della democrazia che stiamo vivendo non sia solo la conseguenza del venir meno di quel patto di vertice dei partiti che l’avevano sottoscritto, ma più in generale dell’impoverirsi del tessuto politico sociale che con la Resistenza ne aveva costituito il contesto.

Se la Costituzione non è più sentita come l’asse della nostra morale politica è perché la nostra società non è più “partigiana”, ma passiva, priva di soggettività, estranea alla politica di cui non si sente – e infatti non è – più protagonista, chiusa come è nelle angustie dell’ “io”, sempre più disabituata a declinare il “noi”.

Se lasciamo passare questa trasformazione senza reagire, la celebrazione del 25 aprile diventerà davvero solo retorica. Voglio dire che per celebrare bene occorre ritrovare quella voglia, quell’impegno, quella fantasia della fondazione della Repubblica.

Questa nostra festa si chiama “della liberazione”, e non della “libertà” come qualche anno fa aveva furbescamente suggerito Berlusconi, perché la nostra parola dà conto di un processo storico, ci sollecita a dire chi la libertà ce l’aveva tolta e contro chi abbiamo dovuto combattere per recuperarla.

La memoria che la celebrazione del 25 aprile rievoca ci ricorda che non ci siamo liberati dai tedeschi – come si trattasse di un conflitto fra Germania e Italia – ma dal fascismo, che fu anche italiano e non un fenomeno un po’ ridicolo fatto di parate e divise col fez, ma violenza antipopolare. E infatti cominciò con l’aggressione alle sedi sindacali, alle organizzazioni popolari comuniste socialiste cattoliche.

Le celebrazioni servono a aprire gli occhi, grazie alla memoria che sollecitano, sulla emarginazione dalla nostra Repubblica del suo contenuto antifascista, che ne è la sostanza. Serve a richiamarci alla urgenza di un impegno a ricostituire la società partigiana; e cioè a riassumere la responsabilità della nostra comunità, a rimettere il noi al posto dell’io.

Sapendo che il noi oggi si è dilatato. Non è più quello di chi vive all’ombra del nostro campanile e nemmeno entro i nostri confini. Il mondo è ormai entrato nel nostro quotidiano, lo straniero – e con lui la politica estera un tempo affidata agli specialisti – lo incontriamo al supermarket, nella scuola dei nostri figli, nelle immagini dei disperati che approdano alle nostre coste o affogano nei nostri mari. La loro libertà vale la nostra, la nostra senza la loro non ha più senso. Per questo è giusto festeggiare il 25 aprile con immigrati e palestinesi, così come con chi è ancora vittima dell’antisemitismo. Non è un debordare dal tema “Liberazione”, vuol solo dire sentirsi parte della condizione delle vittime e al tempo stesso responsabili della loro sofferenza.

Il comandante Rendina, che dell’Anpi di Roma è stato presidente, diceva che la memoria “serve a riattivare il circuito delle ragioni che ci spingono a continuare la battaglia per un mondo migliore”. Di riattivare questo circuito oggi c’è estremo bisogno, per ritrovare fiducia nella politica, e cioè nel fare collettivo di ogni cittadino, politica come esercizio di cittadinanza attiva, riconquista della soggettività che l’antipolitica ha annegato.

Contro questa minaccia alla democrazia non serve prendere le armi come nel ’43, serve però ricostruire relazioni, liberarsi dalle paure, guardare all’altro che ormai popola le nostre contrade per assumere insieme le responsabilità che ci toccano. Tornare a sentirci, e a diventare davvero, protagonisti.