Dalla Conferenza di Glasgow una cosa è emersa in modo chiaro. Per ridurre drasticamente l’uso dei combustibili fossili e contenere il surriscaldamento terrestre a +1,5 gradi entro il 2030, i governi dovrebbero cancellare da subito gli investimenti in carbone, petrolio e gas.

Purtroppo non è così. Le società impegnate nella produzione di idrocarburi non danno segni di voler cambiare rotta.

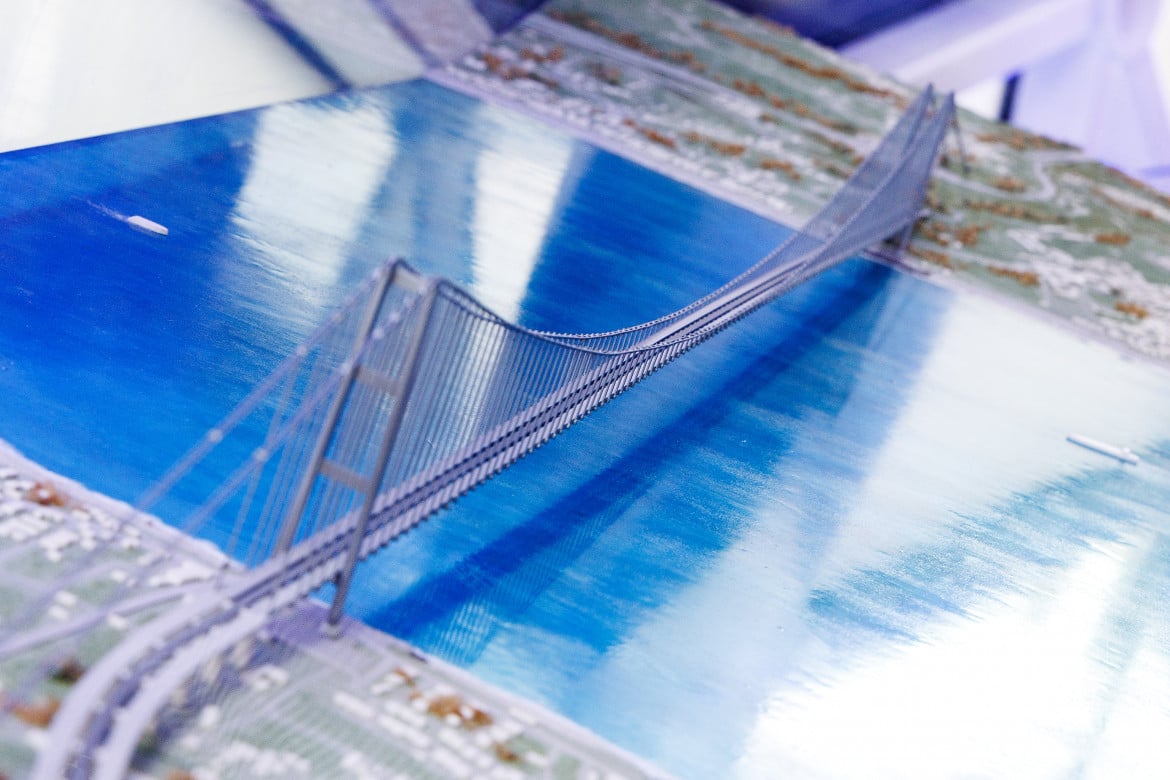

Le 887 società che operano nel settore a livello mondiale, come rileva un recente rapporto della Ong tedesca Urgewal, negli ultimi tre anni hanno investito 168 miliardi di dollari nella ricerca di nuovi giacimenti e tanti altri miliardi nella costruzione di oleodotti e gasdotti.

La nostra Eni, tra le prime venti big oil, attualmente sta sfruttando le risorse della regione artica, producendo più di cento mila barili di greggio al giorno.

Si dà il caso che l’Artico sia la regione del pianeta che sta risentendo maggiormente del riscaldamento. Nel 2020 è stato colpito da 300 incendi devastanti e da uno dei maggiori disastri petroliferi, con lo sversamento di 20 mila tonnellate di gasolio nei suoi corpi d’acqua.

Il business di Eni non si ferma all’emisfero Nord, ma si estende anche al Sud. A largo delle coste di Cabo Delgado in Mozambico, la società italiana lavora ad un grande progetto di gas naturale liquefatto (Gnlt). Con danni ambientali inevitabili e ulteriore impoverimento delle popolazioni locali, costrette anche ad abbandonare i propri villaggi.

Il piano strategico 2021-2023 di Eni procede, dunque, spedito verso un aumento della produzione di idrocarburi del 4 per cento all’anno. Come ciò si possa conciliare con la promessa di emissioni zero entro il 2050 resta un mistero.

Rispetto a questa contraddizione governo e parlamento italiani osservano un rigoroso silenzio. Eppure i cittadini avrebbero diritto di conoscere che cosa pensano le istituzioni sui programmi operativi di Eni, in particolare su quelli definiti non convenzionali, cioè a più alto livello di pericolosità per l’ambiente e per le comunità locali.

Ma non è tutto. L’amministratore delegato, Claudio De Scalzi, civil servant di vecchia data, parlando giorni fa ad un convegno di industriali dei settori più difficili da decarbonizzare (acciaio, cemento, chimica, ceramica, ecc,), ha lamentato che «l’Italia tassa chi inquina ma poi l’industria muore. Significa impoverire in modo dissennato un patrimonio di tecnologia, occupazione, sviluppo». (da Il Secolo XIX del 4 novembre). Non mi sembrano dichiarazioni di chi ha compreso la gravità dello stato di salute dell’eco-sistema. Ci vorrebbe maggiore sobrietà di linguaggio (leggi in calce la precisazione di Eni, ndr). Ma tant’è. Non è forse un caso che l’Eni lo scorso anno sia stata multata per 5 milioni di euro dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato per pubblicità ingannevole.

L’emergenza climatica è troppo seria per affidarla ai buoni propositi degli imprenditori e ai giochi del libero mercato. Si è determinata una drammatica divaricazione tra una certa narrazione della transizione ecologica, improntata all’ottimismo, e la realtà dei fatti. Alla Cop 26 di Glasgow annunci roboanti su stratosferici investimenti privati hanno fatto da contraltare alla vaghezza dei governi su contenuti e scadenze.

Ma la coerenza non è una virtù praticata nemmeno nel mondo della finanza. La Gfanz (Glasgow financial alliance for net zero) – che raccoglie le banche, le società di gestione e i fondi di 45 paesi – ha annunciato di volere investire, nei prossimi trent’anni, decine di migliaia di dollari in tecnologie verdi. Trascurando, però, di spiegare i motivi per cui in questi anni, dopo gli accordi di Parigi del 2015, gli stessi istituti finanziari abbiano investito ben 4 mila miliardi di dollari nell’estrazione di petrolio, gas e carbone.

Appare del tutto giustificato, quindi, lo scetticismo e la delusione di Greta Thunberg quando afferma che Glasgow è stato «il festival del greenwashing». Ecologismo di facciata, insomma pubblicità ingannevole.

In mancanza di clausole vincolanti che impediscano ai signori della finanza di continuare a incanalare i soldi verso gli idrocarburi, le promesse perdono di valore, non hanno credibilità alcuna. Il capitale finanziario va dove trova il miglior rendimento. Il credo neoliberista non prevede deroghe per l’ambiente. La crescita prima di tutto. Il rapporto con la sostenibilità dello sviluppo diventa secondario.

Non si tratta di invocare la «decrescita (in)felice», come in modo stucchevole ribattono gli economisti di area liberale, ma di prendere coscienza che una crescita fine a sé stessa, fuori controllo, non compatibile con la salvaguardia dell’equilibrio ambientale, ci porta verso esiti catastrofici. Dopo la sbornia liberista, forse sarebbe saggio riscoprire una parola ingiustamente desueta: programmazione democratica.

Significa che, per cambiare paradigmi produttivi, modelli di consumo e stili di vita, senza fare ricadere i costi sui più deboli, lo sviluppo va guidato, indirizzato e regolamentato. Altrimenti la sostenibilità diventa una chimera.

L’Eni ci scrive

(lettera pubblicata sul manifesto in edicola il 18 novembre 2021)

In merito all’articolo da voi pubblicato con il titolo “Quando la transizione ecologica diventa una chimera”, a firma di Gaetano Lamanna, teniamo a precisare che quanto attribuito all’Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, è scorretto e fuorviante.

L’Ad di Eni ha sì affermato che l’industria italiana risulta fortemente penalizzata dalla carbon tax, ma non perché questa sia sbagliata.

Il dr Descalzi ha infatti specificato che si tratta di una tassa “sacrosanta”, aggiungendo però che il problema è che questa viene applicata solo in Europa, causando un problema di competitività e sopravvivenza alle aziende italiane rispetto a quelle di altri Paesi che non vi sono assoggettate.

A riprova di quanto sostenuto, inviamo due lanci di agenzia relativi all’intervento.

Vi chiediamo cortesemente di pubblicare questa nostra precisazione.

Grazie.

Ufficio stampa Eni