Le trasformazioni ottocentesche delle campagne, inclusa l’avanzata di forme capitalistiche di produzione e di rapporti salariali, fecero dell’Italia rurale un laboratorio di conflitti, organizzazione e trasformazione culturale. L’epicentro dell’ascesa del bracciantato a soggetto sociale e politico fu la pianura padana, una storia ben restituita dallo studio ormai classico di Guido Crainz (Padania, Donzelli 1992) e dai contributi successivi di Marco Fincardi (Campagne emiliane in transizione, Clueb 2008). Se sono note, anche se tuttora meritevoli di approfondimenti e reinterpretazioni, le vicende dell’ascesa del movimento bracciantile, la sconfitta epocale dei primi anni Venti del Novecento riconsegnò i lavoratori della terra alla subordinazione. L’affermazione del fascismo, che molto dovette allo squadrismo agrario, riconsegnò i braccianti al dominio dei proprietari terrieri e degli imprenditori agricoli, condizione che si è tradotta in un relativo silenzio storiografico. Tuttavia, il regresso sociale e politico non avrebbe potuto essere un mero «ritorno» alla condizioni precedenti: la consistenza, la forza e la relativa estraneità del bracciantato al regime, pur represso nelle azioni e privato dell’autonomia, continuavano a impensierire le autorità fasciste, che proposero una tanto esplicita quanto velleitaria «sbracciantizzazione» e, più realisticamente, cercarono di inquadrare nel sindacato di Stato i salariati agricoli, mantenendo e parzialmente svuotando alcune delle loro storiche conquiste (il contratto collettivo, il collocamento, l’imponibile di manodopera) e introducendo qualche novità (sul piano previdenziale e assistenziale).

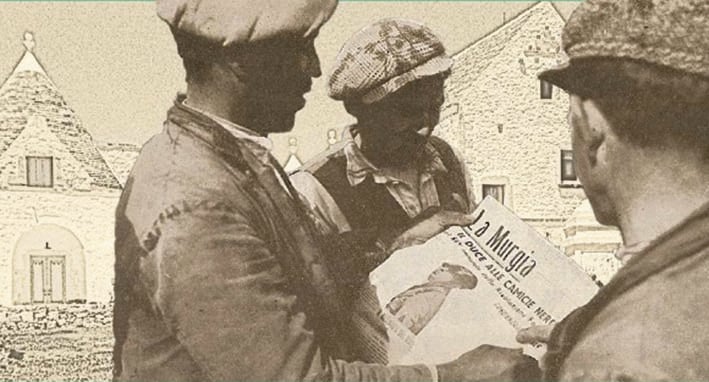

TALORA SI DIMENTICA che questo percorso storico non fu limitato ai braccianti padani. Un altro spazio italiano fu caratterizzato in età contemporanea dall’importanza del bracciantato: la Puglia, che non a caso espresse un dirigente di straordinaria levatura, come Giuseppe Di Vittorio (nato a Cerignola, nel foggiano, nel 1892). Se i contorni dell’ascesa del movimento e della sua sconfitta sono stati ricostruiti, minore è stata l’attenzione verso l’esperienza bracciantile nella Puglia fascistizzata. Contribuisce ora a colmare questa lacuna Sindacalismo in camicia nera, libro nel quale Francesco Altamura rielabora la sua tesi di dottorato sull’«organizzazione fascista dei lavoratori dell’agricoltura in Puglia e Lucania (1928-1943)» (Edizioni dal Sud, pp.320, euro 18).

Tre almeno sono i meriti di questo lavoro: procedere a un profondo scavo archivistico per ovviare all’assenza di fonti dirette (cioè degli archivi dei sindacati fascisti); integrare gli studi esistenti sul corporativismo del regime con una prospettiva non limitata all’elaborazione politico-giuridica e alle istituzioni centrali, che permette di verificare la reale portata e incidenza sul territorio delle direttive romane; proporre alcune importanti rilievi che eccedono la dimensione istituzionale, per interrogare l’esperienza bracciantile, un indirizzo di storia sociale e culturale dei gruppi subalterni che sarebbe bene tornare a frequentare, approfondendo o rivedendo le acquisizioni storiografiche di altre stagioni di ricerca.

L’AUTONOMIA di cui godeva l’agraria non venne minimamente intaccata dal corporativismo: i signori della terra infrangevano continuamente i patti sottoscritti, lasciarono sulla carta il collocamento pubblico e centralizzato (e la gestione delle migrazioni), approfittarono della frammentazione sindacale (lo «sbloccamento» nel 1928 della confederazione unica rossoniana) e versarono solo a tratti i contributi assicurativi dovuti.

Gli esiti questo ritrovato potere padronale furono inevitabili: i salari, compartimentati per «zone», furono decurtati e incerti; il reclutamento si faceva spesso in piazza ed era del tutto discrezionale, anche se i lavoratori furono costretti a iscriversi al sindacato per accedere al collocamento. Risultò privata di basi finanziarie l’assistenza sociale, che avrebbe dovuto rappresentare una pur piccola integrazione a questo peggioramento della situazione. D’altro canto, il sindacato soffriva della continua ridefinizione del proprio ruolo, della mancanza di risorse e di quadri, dell’avvicendamento dei dirigenti, per la dilagante corruzione, ma anche per la persistenza di residui classisti.

SONO QUESTE DINAMICHE a spiegare la presenza di iniziative comuniste e di vere e proprie rivolte, nel quadro di una generale diffidenza bracciantile verso i sindacati, prodotta dalla memoria della situazione precedente, dal trauma dello squadrismo e dall’esperienza concreta degli anni Venti e Trenta, che portò a percepire spesso i sindacalisti di regime come elementi parassitari. Il loro ruolo in realtà mutò a più riprese, contribuendo al disorientamento degli stessi quadri e dei lavoratori. Negli anni di guerra il sindacato divenne del tutto superfluo, poiché la fame di braccia spinse a concessioni salariali al di fuori della mediazione di un apparato che infine la precettazione e militarizzazione del lavoro screditarono definitivamente. Nella regione divisa, furono saranno le vie del recupero dell’autonomia sindacale, a seconda che l’autorità fosse esercitata dai «badogliani» del Regno del Sud (che in primo tempo conservarono il sindacalismo di Stato) o direttamente dal governo militare alleato (che invece lo abolì da subito).

Il libro di Altamura unisce rigore e passione e conferma il salutare ritorno delle più giovani generazioni di studiosi all’interesse per la storia del lavoro e dei lavoratori: senza la quale la memoria si esaurisce nella dimensione privata o locale e, soprattutto, non è possibile interpretare continuità e discontinuità del presente per provare a cambiarne le dinamiche.