Potenza/insidia dei decennali, specialmente quando programmati talmente in anticipo da non prevedere la complicazione (per esempio) di una Brexit, con tutto quel che significherà – in termini di relazioni bilaterali anche con i Paesi dell’ex Commonwealth.

A cominciare dalle relazioni così da sempre privilegiate con l’India, ex gioiello di quell’Impero su cui un tempo non tramontava mai il sole – e di cui quest’anno cade appunto il 70imo anniversario dell’indipendenza.

Sulla scia del successo commercial/diplomatico dei precedenti decennali, anche quest’anno entrambi i Governi, inglese e indiano, hanno programmato questo faraonico UK India Year of Culture, che coinvolgerà nei mesi soprattutto estivi varie città del Regno Unito e dell’India (vedi Box). Ma appunto cotanto revival di Raj-nostalgia era stato programmato con il Governo di Narendra Modi nell’autunno 2015, quando cioè nessuno poteva lontanamente immaginare un Regno Unito intrappolato con la Brexit. E adesso che avrebbe potuto avere almeno la funzione di rilanciare l’appeal del Regno, sebbene non più tanto Unito – ecco che anche le economie dell’ex Commonwealth si scoprono improvvisamente penalizzate di extra-dazi di ogni tipo sul fronte delle relazioni commerciali con l’EU, e proprio perché in qualche modo intermediate… dal Regno Unito.

Ma tant’è: il fitto programma di eventi si è inaugurato in pompa magna il 27 febbraio scorso con un caleidoscopio di stilizzati pavoni in video-proiezione sulla facciata di Buckingham Palace – mentre all’interno andava in scena in stile Bollywood in più esclusivo struscio della finanza anglo/indiana.

E però qualcosa dev’essere cambiato nel mood delle relazioni tra i due paesi un tempo così amici – o sicuramente all’interno di una certa intellighenzia indiana, sempre meno disposta alla recita e sempre più determinata a guardare la realtà di quel saccheggio che in effetti furono 200 anni di “Inglorioso Impero” – come documenta l’omonimo e dibattuto saggio di Sashi Tharoor nel pezzo a fianco. Qualcuno ha persino provato a quantificare il costo delle ipotetiche reparations per cotanti misfatti – e il totale darebbe 3 trillioni di sterline. Impensabile, anche volendo…

E allora? E’ immaginabile una qualche forma di conciliazione che non siano le indennità in trillioni – salvo poi archiviare ogni risentimento quando magari conviene? La risposta è sì, per lo stesso Tharoor – che pure, nel suo libro, non concede sconti. “Anni fa avrei proposto una cosa simbolica, che so: una sterlina all’anno per i prossimi 200 anni, pari alla durata del periodo coloniale… In realtà l’unico modo per l’Inghilterra di mettersi in pari non solo con l’India, ma con tutto il suo passato coloniale, sarebbe riconoscere che c’è stato ed è stata una storia anche vergognosa. E quindi, da inserire senz’altro nei programmi di studio, nei testi per le scuole. Già questo sarebbe significativo di una volontà di auto-analisi, che invece non vedo – e che tra l’altro non considera la complessa multi-culturalità dell’Inghilterra, frutto del suo passato coloniale. Quanti figli o pro-nipoti di migrazioni dall’India, dal Bangla Desh, dal Kenia, dalla Giamaica non sanno nulla del loro passato e del perché sono finiti in Gran Bretagna…”

E ci sarebbe poi l’importanza non solo formale delle scuse, se non per tutti i massacri perpetrati, almeno per quelli che ancora scottano nella memoria degli indiani. Per esempio il massacro che il Generale Reginald Dyer ordinò contro una folla di dimostranti inermi ad Amritzar, il 13 aprile del 1919: la 1ma Guerra Mondiale era da poco finita con un tributo di sangue considerevole dall’India, e in Punjab la protesta cresceva. Quel giorno l’esercito inglese sparò alla piazza, senza preavviso. Le vittime furono 1500, tra morti e feriti.

In visita alla lapide che commemora quei fatti sono andati 20 anni fa la Regina Elisabetta e consorte; e di nuovo due anni fa anche Cameron, quando era Primo Ministro – ma limitandosi ai visi contriti. Le scuse non sono mai arrivate. “Quella cosa che Willy Brandt riuscì a fare quando, inginocchiandosi, chiese scusa alla Polonia per i crimini della Germania nazista contro gli ebrei polacchi – dall’Inghilterra deve ancora venire, speriamo che succeda fra due anni, quando il calendario ricorderà il centenario del misfatto” si augura Tharoor.

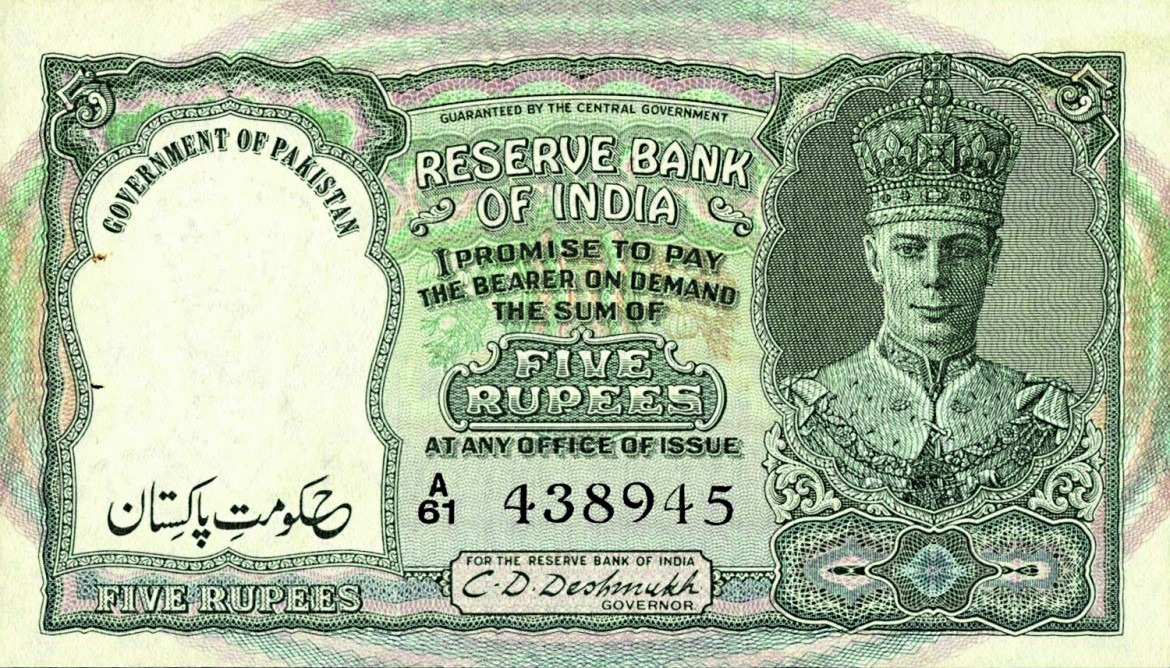

Probabile che succeda? Dato il clima in questi tempi di post-Brexit in Inghilterra, sempre più impregnato di identitarismo e insularità, c’è da scommettere il contrario. E non a caso il genere-British/Raj, con i vari The Jewel in The Crown, An Indian Summer e analoghi serial sul piccolo schermo, continuano a godere di grande popolarità. Recentemente ecco rievocati in pellicola anche i tormenti del Generale Mountbatten, alle prese con quel difficilissimo affaire che fu l’uscita della Corona britannica dal subcontinente indiano: si intitola The Viceroy’s House, La casa del Vicerè, regia di Gurinder Chada, e rievoca all’interno di una narrazione ultra consolatoria e imbevuta di stereotipi, i retroscena di quella partition che, tracciata con il righello per separare uno stato esclusivamente islamico (Pakistan) dall’India Hindu, servì più che altro a tranquillizzare Winston Churchill, circa una possibile avanzata sovietica in Asia. Ma fu un disastro, anzi tragedia: non meno di 14 milioni di persone si trovarono costretti a fuggire nel convulso regolamento di conti all’interno dei due stati improvvisamente divisi. 1 milione i morti, il bagno di sangue che tenne a battesimo la Dichiarazione di Indipendenza.

Inglorioso Impero: cosa gli inglesi hanno fatto in India

Un libro che nasce da un discorso che un tweet rese virale… O così la racconta lo stesso autore, Sashi Tharoor: “Nel maggio del 2015 venni invitato dalla prestigiosa Oxford Union a dibattere sul tema delle reparations, le indennità che l’Inghilterra dovrebbe (ipoteticamente) riconoscere alle ex colonie. C’erano oltre a me un paio di studenti, brillantissimi nel rievocare le atrocità commesse in Africa; e Aloun Ndombet-Assamba, Ambasciatrice giamaicana a Londra, sul tema della schiavitù. Nello scranno opposto, vari accademici britannici che, in contrasto con l’idea delle reparations, sottolinearono il contributo che l’Impero significò per le colonie: scuole, strade, ferrovie, progresso, modernizzazione, per non dire della democrazia parlamentare e della lingua inglese, non poca cosa…”

Nello stile dei dibattiti alla Oxford Union il confronto si svolse nella massima educazione tra i pareri opposti – e però si concluse con una larga maggioranza (185 voti pro, contro 56) in favore delle reparations. La cosa sarebbe finita lì, con questa vittoria solo simbolica tra accademici, se la Oxford Union non avesse poi postato gli interventi suYou Tube, che ognuno degli speakers non mancò di retwittare … e il tweet di Tharoor venne ripreso da una tale quantità di canali da diventare subito virale, milioni di viewers.

“Fu così che il mio editore mi suggerì di sviluppare in libro quel contributo che in soli 15 minuti era riuscito a catturare una simile audience…” e anche il libro è uscito come work in progress: una prima edizione indiana dal titolo An Era of Darkness – seguita da quest’ultima e recentissima, per l’inglese Hurst & Co, dal titolo appunto Inglorioso Impero. Che in clima di post-Brexit ha il merito di allargare la riflessione sulla crisi dell’Inghilterra post-coloniale, alla luce delle mai riconosciute (mai neppure ‘viste’, in effetti) responsabilità in epoca appunto coloniale.

E che responsabilità, se solo si considera che all’inizio del 18imo secolo l’India totalizzava un PIL in pari con quello dell’intera Europa, equivalente al 23% del PIL mondiale – ma si trovò poco sopra il 3%, quando gli inglesi se ne andarono. Tessitura, lavorazione dei metalli, pietre preziose, manifatture di ogni tipo e materiale, l’India pre-britannica poteva contare sia a ovest che a est su flussi di export fiorentissimi, che gli inglesi, prima con la East Indian Company e poi direttamente in nome della Corona, fin da subito trovarono il modo di ostacolare e infine monopolizzare – a favore delle proprie manifatture. Particolarmente colpito fu come è noto il settore tessile, e non solo con l’introduzione di tariffe doganali svantaggiose per l’India, ma (per esempio in Bengala) con la fisica distruzione dei telai – e il taglio delle dita, si dice, per i tessitori più renitenti! Stessa storia per la metallurgia. “La qualità delle leghe prodotte in India era tale che nelle battaglie che gli europei (olandesi prima e poi gli inglesi) combatterono contro i Moghul, si faceva bottino delle spade!…”

Per dare un’idea dell’impunità del saccheggio Tharoor cita il caso di Lord Clive, il cui nome è legato alla vittoria della battaglia di Plessey (1757), che appunto inaugurò quei due secoli di dominazione inglese in India. Al suo ritorno in patria, con un bottino di £ 234mila (23 milioni di sterline attuali!) era uno degli uomini più potenti in Europa. Non contento ritornò in India nel 1765 e nei due anni successivi ramazzò una fortuna quasi doppia “e la cosa francamente disgustosa è la vera e propria cupidigia, anzi disprezzo per i vinti, con cui tutto questo viene rievocato nei suoi diari…” non manca di far notare Tharoor, nelle numerose interviste rilasciate sui media sia indiani che inglesi. Perché la cosa straordinaria di questo revisione senza sconti di una storia sicuramente complicata, e che fino ad ora era stata il monopolio di studiosi, scrittori, storici inglesi (nel migliore dei casi ‘accurati’ ma per niente immuni da quella vena di nostalgia per l’Impero, tipica di tutti gli inglesi) è che a ri-scriverla è sicuramente l’intellettuale indiano più inglese che si possa immaginare, almeno all’apparenza. Nato e cresciuto in Inghilterra, in grado di pronunciarsi con accento che più posh english non si potrebbe, Sashi Tharoor è un diplomatico di alto rango, ex-sottosegretario alle Nazioni Unite e spesso portavoce di Ban Ki Moon; e attualmente al Parlamento indiano per il Partito del Congresso – e tutti lo indicano infatti come il più probabile candidato alle elezioni del 2019 contro l’attuale Primo Ministro Narendra Modi. E insomma la sua è una critica alle responsabilità della Corona britannica in India che più inappellabile e autorevole non si potrebbe. E non solo in tema di appropriazione, volgare saccheggio, monopòli o sistemi di tassazione arbitrariamente imposti. “Oltre a questa storia di de-industrializzazione dell’India, che senz’altro rese possibile la rivoluzione industriale inglese, non possiamo dimenticare il tributo di sangue che l’India si è trovata a pagare” ” fa notare Tharoor. Per esempio combattendo per conto della corona britannica in entrambe le Guerre Mondiali: solo nella 1ma, l’India contribuì per 1/6 delle forze militari inglesi, oltre 50mila i decessi. Non diversa la situazione nella 2nda Guerra Mondiale. Ma fu soprattutto nel 1943, con quella che ancora oggi viene ricordata come la Grande Fame Bengalese, che l’accusa contro il governo inglese osa il termine di genocidio (e non è solo Tharoor a dirlo, sul tema hanno scritto anche altri, sebbene con minore risonanza). “E’ documentata la totale indifferenza con cui Winston Churchill accolse quei dispacci che da Calcutta denunciavano l’emergenza-fame. Per tutta risposta arrivò l’ordine di trasferire in Grecia le riserve di grano, che pure esistevano in gran quantità in India (la cui agricoltura tipicamente dipende dall’imprevedibilità dei monsoni). E quindi mettendo al primo posto una misura precauzionale, che si rivelò poi non necessaria per le truppe inglesi – rispetto alla situazione che già colpiva milioni di scheletri ambulanti, come drammaticamente illustrano le foto dell’epoca. Dal registro dei decessi di quell’anno possiamo dedurre che tra i 15 e i 29 milioni di indiani perirono di fame, un olocausto che dovrebbe essere ricordato con la stessa indignazione con cui si ricorda lo sterminio degli ebrei ad opera dei nazisti – e che invece le edulcorate storie del Raj britannico neppure menzionano…”

L’affabile, radicalmente polemico, per niente diplomatico Sashi Tharoor non ha dubbi: Winston Churchill dovrebbe essere considerato un criminale di Guerra, al pari di Hitler.

Box – Anglo/India Show: un anno di eventi

Danza, musica, teatro: evitiamo di citare ciò che possiamo prevedere, nel fitto programma di eventi che tra maggio e settembre scandiranno questo UK India Year of Culture nei teatri delle maggiori città in India e Britannia… e concentriamoci sulle cose più (diciamo) significative o durevoli. Per esempio la digitalizzazione degli archivi che la British Library conserva alla voce Sud-Asia, impresa titanica. Analogamente il BFI ha digitalizzato 300 filmati indiani risalenti ai primi del secolo scorso, uno datato addirittura 1899: documentazioni di viaggio, spezzoni e filmati totalmente dimenticati, saranno riesumati nel loro indubbio valore. Ma ci sarà spazio anche per Bollywood, con produzioni fuori-pista al Southbank.

Nei Musei più importanti, la quantità di pezzi, documenti, rarità di provenienza indiana, ammassata nei depositi è tale, da garantire delle signore mostre: India e il Mondo in Nove storie al British Museum; Illuminante India al Science Museum; per non dire del V&A e dell’Imperial War Museum, in cui l’India è protagonista proprio sempre.

Tutte le info sul sito del British Council: https://uk-india.britishcouncil.in

Dall’India però ecco la non tanto amichevole proposta culturale di trasformare il Victoria Memorial di Kolkata (nientedimeno) in un “Museo che metta in mostra la realtà del Raj Britannico – comprese le atrocità”. L’idea è (di nuovo) di Sashi Tharoor e particolarmente provocatoria è la scelta di trasformare in Museo degli Orrori (perché di questo si tratterà) un edificio così significativo per l’Inghilterra: costruito tra il 1906 e il 1921, ovvero all’apice delle glorie imperiali britanniche in onore della Regina Vittoria; e accuratamente restaurato negli anni di Tony Blair, per suggellare, in anni ben diversi, una rinnovata convergenza di interessi. Non più così? Tempi duri anche sul fronte indiano, per Theresa May…

Arundhati Roy vent’anni dopo, ed è già un trionfo

Non capita spesso che un libro esca in traduzione italiana lo stesso giorno del lancio in lingua originale. E ormai è proprio questione di ore: dopo un embargo blindatissimo, e a vent’anni esatti da quel meraviglioso esordio che fu «Il Dio delle Piccole Cose», questo «Ministero della Suprema Felicità», attesissima opera-seconda di Arundhati Roy, uscirà martedì 6 giugno nelle librerie di tutta Italia in contemporanea con l’uscita in inglese.

Libro prezioso fin dalla veste grafica, curatissima, uguale per tutte le uscite del mondo: una foto volutamente appannata di lapide cimiteriale, che prosegue anche sul retro come per abbracciare e proprio trattenere la fiumana delle storie, voci, personaggi che popolano le oltre 490 pagine che ci stanno dentro.

Storie di spossessamento, solitudine, incurabili ferite dopo che qualcosa di grave è successo, forse il disastro industriale di Bhopal, o i massacri in Gujarath, non ha grande importanza per queste storie di umanità allo sbando, di trans in perpetua guerriglia interna, di attivisti stremati per troppe battaglie e in perpetuo sit in, di amanti che non avrebbero mai potuto vivere insieme, di Kashmir presidiato dell’occupazione più possente del pianeta… perché tutte sono storie-residue – e storie che alla fine (ma già dalle prime pagine) si ritrovano nella più bislacca comunità umana, tra le lapidi di un cimitero. Un nuovo mondo possibile in quello straccio di baracca-casa che però è rete di affetti, reciprocità, attese…? Sì, forse, che senso ha chiederselo, che senso ha chiedersi la logica di questo avvicendarsi di storie che affiorano e spariscono per poi ripresentarsi centinaia di pagine più tardi, raccontate magari all’incontrario e da quel tale che solo vagamente ricordi di aver incontrato all’inizio…

Il senso, se c’è, sta in una poesia che Musa, uno dei principali protagonisti, trova copiata su un quaderno dell’amata Tilo: Come raccontare una storia frantumata? Diventando piano piano ogni persona. No. Diventando piano piano ogni cosa. Tutto qui. Ma per arrivarci bisogna aver letto le 484 pagine che vengono prima. E finito il libro bisogna ricominciarlo da capo perché una volta sola non basta.

Affrettarsi a prenotare un posto per i tre incontri con l’autrice che la casa editrice Guanda ha previsto per Italia: il 12 giugno all’Auditorium di Roma; il 13 alla Biblioteca dell’Archiginnasio a Bologna; il 14 al Teatro Franco Parenti di Milano.

Quello di lunedì 5 giugno, alla Union Chapel di Londra, è già Sold Out da settimane e sarà l’inizio di un vero e proprio International Tour che toccherò nelle prossime settimane/mesi 26 diversi paesi.