Mondadori festeggia l’ottantesimo compleanno di Finnegans Wake di James Joyce con il sesto volume della traduzione in italiano. Il parto di un «funerale» dublinese dura da anni. Iniziata da Luigi Schenoni nel 1982, adesso la traduzione, inclusiva di testo a fronte, si conclude per mano di Enrico Terrinoni e Fabio Pedone, con la pubblicazione dei due rimanenti capitoli del Libro terzo e l’intero Libro quarto, accompagnati da una «Premessa» effervescente di Stefano Bartezzaghi, un’ottima «Introduzione» di Pedone e un ottimo «Commento» con «Postfazione» di Terrinoni («Oscar Moderni», pp. LXVII-686, e 24,00).

Si parla di «alfabeto farfallino» per cui «buonasera» diventa «buofo nafa sefe rafa», di «gramelot», la caricatura vocale, come quando si imita l’andamento sonoro di una lingua che non si conosce (per esempio: «Uacci-uari»), di mescolamento di dialetti, di calembour, di lingua «inesistente» o di effetti «grafici» e, finalmente, di «finneganese». Per dare un’idea di quella che è la lingua di questo libro, si può fare ricorso a Dario Fo, l’autore italiano più ‘joyciano’ in un suo modo autentico, personale, schietto e con altre ascendenze, meno precarie. E Bartezzaghi non ha torto a notarlo, tanto più che Fo, a differenza di Joyce, aggiungeva la recitazione e la mimica.

In realtà, quella di Joyce potrebbe essere una lingua ‘verticale’ che accumula in una sola pseudo-parola strati e strati storici, semiotici, antifrastici, denotativi, connotativi di primo o secondo grado, falsità, malefiche allusioni criptate ad amici cari, parolacce lievemente mistificate, insomma, una lingua – l’intera «lingua della tribù» – ricucinata in uno stregonesco calderone macbettiano. Sull’onda del più innocente Thomas Browne, Pedone invece preferisce adottare il termine più dotto deuteroscopia, «ogni parola nasconde evocazioni, riflessi, semi segreti, ragion per cui nel flusso interrotto della lettura, inabissandoci e riemergendo fra barlumi e suggestioni diverse, siamo portati a “guardare una seconda volta”, a rileggere, a disfare la tela e a ritessere un senso precario e forse beffardo che sembra sfuggirci in un ginepraio di falsi segnali».

Molto chiaro. Unica obiezione all’ottima impresa è: come si fa a capire qualcosa di quest’opera onirica, il sogno di un sogno, un incubo, se il Finnegans (la veglia di tutti i finneghiani attorno al presunto morto HCE: Here Comes Everybody, i.e. Harold Chimpden Earwicker) non lo si legge dall’inizio? Io non so da dove cominciare per un breve sunto dei fatti che precedono, anche se in FW non c’è una vera trama bensì un’accozzaglia di episodi disgiunti, proprio come accade talvolta nei sogni, allucinazioni e sovrapposizioni di immagini scollegate. E poi c’è il problema dell’individuazione dell’identità dei personaggi, che, fra l’altro, si confondono in trasmutazioni osmotiche, trasfigurazioni, sovrapposizioni topografiche di Dublino, gemellaggi, ognuno soggetto a modalità deittiche. Dopo tanta fatica, uno sforzo in più: almeno un piccolo glossario, tanto per orientarci ai primi passi.

E poi, non tutto ciò che scorre da capolavoro è sacro. È quindi necessario aggiungere una postilla: non tutti, nel tempo, hanno apprezzato Finnegans Wake, un funambolico, whiskeyggiante calembour processabile, che infatti ha molti nemici, e alcuni molto amari ma anche molto nel giusto. Ezra Pound, grande amico di Joyce, ammiratore e entusiasta promotore dell’Ulisse, e protettore, nonché finanziatore (anche a rischio di sue privazioni), glielo disse chiaro e tondo: aveva messo la parola fine al romanzo (provando forse a rifare, in altro modo, il capolavoro Bouvard et Pécuchet, il cui autore era il sostenitore del mot juste). Si era, insomma, sputtanato. Da ciò che aveva combinato, secondo lui, non si poteva andare oltre.

È chiaro che in questo caso il «miglior fabbro» aveva torto, perché i romanzi si continua a scriverli. Ciononostante, quello che pensava glielo disse a chiare lettere, con aperture funerarie, un vero e proprio epitaffio da Antologia Palatina: «Quanto alla Veglie delle Veglie che è Finnegans, peccato, mille volte peccato che Joyce non abbia potuto assistere al proprio funerale»; e aggiunse – con altrettante chiare lettere, «cloacali», e quindi irriferibili – che, a suo avviso, l’«ossessione cloacale» di Joyce era imperdonabile; e Vladimir Nabokov non fu meno duro quando scrisse che considerava l’ultima odissea del fuggiasco irlandese «letteratura regionale, scritta in dialetto»; Carlo Linati, suo confidente e traduttore in italiano, evidentemente alzò le mani, si arrese, l’opera non era traghettabile in altra lingua. L’unico tentativo fu il suo, dello stesso Joyce (extrema ratio), con il soccorso di Nino Frank, un’auto-traduzione di un frammento riguardante Anna Livia Plurabella (ALP, moglie del morto sognatore e madre dei tre figli un po’ squinternati), espressione del fiume Liffey che attraversa Dublino: lei, Anna Livia (il fiume, il fluire che porta alla madre amniotica, il mare: la mer in francese, che consuona con la mère, «la madre»: così nell’Ulisse), ispirata probabilmente, nella realtà, alla moglie di Italo Svevo, Livia Veneziani. Ecco l’incipit: «Raccontami di Anna Livia. Tutto sapere vo’ di Anna Livia. Beh, conosci Anna Livia? Altro che, conosciamo tutte Anna Livia! Dimmi tutto e presto presto. Roba da chiodi! …». A parte il racconto (reinventato), tra arcaismi e colloquialismi, è il suono che si vuole ritmicamente ricercare, simile a quello di una ballata, genere tardivo allora in Italia. Per il resto si provi a capire quello che si vuole. Chi è l’Anna Livia della quale tutti sanno tutto?

Ma, per dirla in breve, FW non piacque e non piace tuttora a molti (per altre illustri aggiunte si veda Terrinoni).

Eppure, oggi è qui, che piaccia o non piaccia, che sia intellegibile o non intellegibile, divertente o noioso, aspro da seguire a mani nude o, soprattutto, godibile e non solo preda/esca degli avidi esegeti (è stato detto quasi tutto, e di tutto).

È ALP, Anna Livia, l’attrazione maggiore di questo finale, non certo da Musica da camera, ma altrettanto intriso di poesia, sognante, fluente, e monologante in stream (quasi incomprensibile in italiano). All’inizio è lei il riverrun, il «fluidofiume», che «passato Eva ed Adamo, da spiaggia sinuosa a baia biancheggiante, ci conduce con un po’ più commodus vicus di ricircolo di nuovo a Howth Castle Edintorni» (il bravo Schenoni).

Vichianamente e circolarmente, mentre HCE – il promontorio di Howth col suo Castello Edintorni –, appunto, HCE, il marito di ALP, il gigante vichingo, primo invasore dell’Irlanda, entra nel suo strano dormire e sognare in una bara, e i figli sono liberi di farne di tutti i colori, lei, ALP, la moglie e madre Plurabella, continua a fluire verso Padre Okeanos. L’oceano, il «padre», dove Anna Livia giunge infine disciogliendosi nelle grandi acque e lasciando il suo flusso di coscienza interrotto, senza concedersi una parola finale compiuta.

Sentiamola, con una sua mente intasata da un bel po’ di invettive, mentre se ne va, finalmente libera dai tanti guai, verso il mare: «Ma tu mi stai mutando, acoolsha, stai mutando da me, sento O è che sono io? Mi sto confondando. Schiarendomi e restringendomi. Sì, tu stai mutando, marito fio, e ti stai voltando, ti sento, per una moglie fia delle colline di nuovo. Ed eccola viene. Mi nuota nell’umindietro. Arruffandomi la coda … Cento preoccupazioni, una tempesta di conflitti e uno ci sarà che mi capisca? … Sei solo uno zuccazzo. Ti credevo grande in ogni cosa, nella colpa e nella gloria. Sei solo un pappiccino … Mi sono veduta in mezzo a loro, allanuovia pulchrabeltà … E stuo svanendo. O fine amara! … ed io stanca ritorno a te, mio freddo padre, mio freddo folle padre pauroso, finché la vista vicina della sua mera statura, le sue moyglia e moyglia, mononieanante, mi dà il saldimare e mi marterra e io corro, mio unico, nelle tue braccia … Sì, portami con te pa’, come hai fatto alla fiera dei giocattoli! … Un gabbiano. Par lungi richiami. Pa’rriva, lontano! Fin qui. Noi allì. Finn, ancor! Tieni. Mamodolcemente, mememoriamee! Fin a millanimitè. Lps. Le chiavi a. date! L’a via l’un al fine amata a lungo l’». La lingua di Joyce s’arresta, non ce la fa più a recitare il suo requiem.

Una elle («amata») apostrofata in sospeso con un richiamo al mitico Finn mac Cool (vedi W. B. Yeats), probabilmente antenato di tutti i Finnegans! Povera Plurabella (povero Liffey), altro che «roba da chiodi», alla fine costretta, condannata, con la voce mozzata, come Filomela, dai pesi famigliari (a meno che non ce ne siano di più metafisici o ontologici) a tornare da dove si è venuti: la nascita che, nel suo caso, è una scomparsa, uno sciogliersi nel salino, un funerale annunciato, come per tutte le donne-fiume e i fiumi del mondo.

Proviamo a districarci nella lingua verticale di Finnegans Wake

Joyce. In ogni «pseudo-parola», strati e strati denotativi e connotativi... Con il nuovo «Oscar» a cura di Terrinoni e Pedone termina l’impresa, iniziata da Schenoni, di tradurre l’ultimo romanzo di Joyce

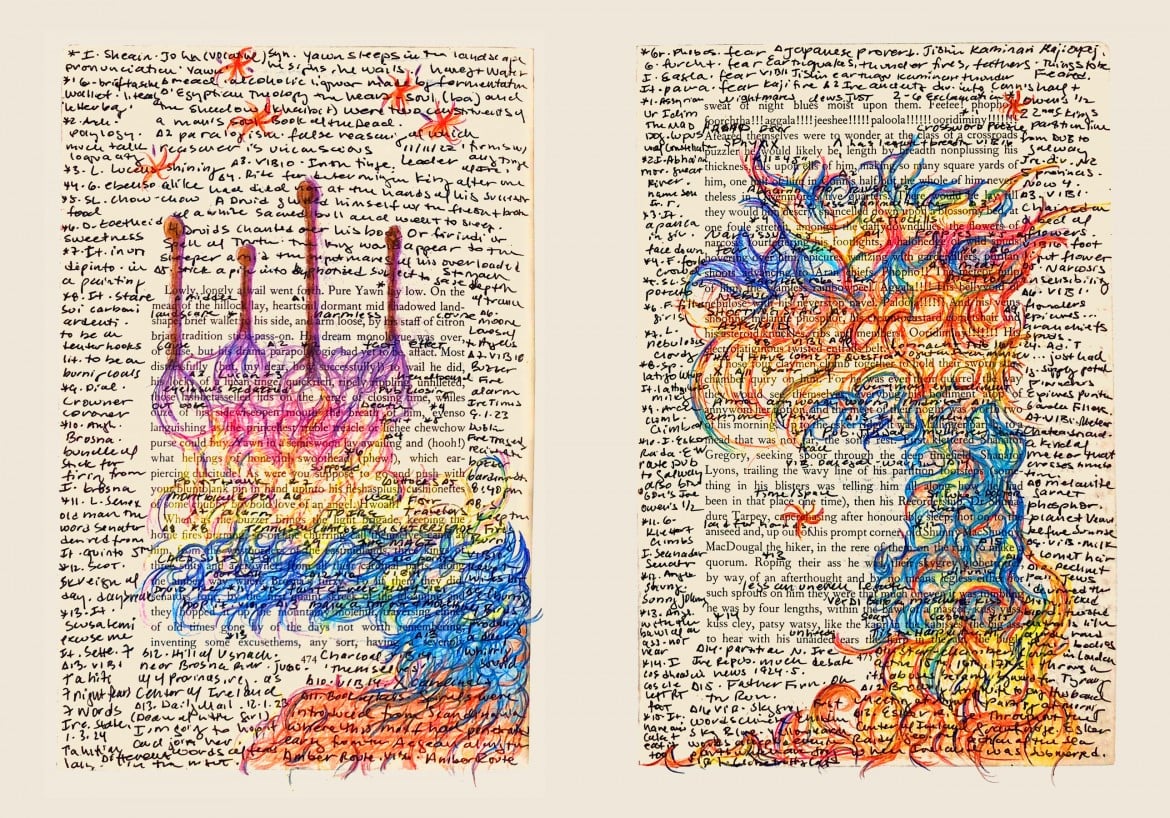

Illustrazione tratta da: Susie Lopez, «Finnegan’s Wake at 80», apparso il 3 maggio 2019 sul sito Literary Hub per l’ottantesimo anniversario del romanzo di Joyce

Joyce. In ogni «pseudo-parola», strati e strati denotativi e connotativi... Con il nuovo «Oscar» a cura di Terrinoni e Pedone termina l’impresa, iniziata da Schenoni, di tradurre l’ultimo romanzo di Joyce

Pubblicato 5 anni faEdizione del 30 giugno 2019

Pubblicato 5 anni faEdizione del 30 giugno 2019