«Avrei potuto e dovuto fare di più, Ma il mio intelletto e la mia resistenza fisica non sono state all’altezza della missione che mi era stata affidata, oltre al fatto che ho avuto la sfortuna di imbattermi in orde di interventisti che mettevano i bastoni tra le ruote per salvare questo o quell’ebreo. Comunque, sono in parte colpevole del fatto che l’eliminazione reale o completa, così come l’avevano pianificata le autorità, o come io l’avevo in mente, non ha potuto essere condotta a termine nella sua interezza».

ADOLF EICHMANN sta sorseggiando un calice di buon vino, seduto comodamente nel soggiorno della villetta con giardino di un suo camerata di vecchia data, circondato da altre figure che come lui hanno lasciato l’Europa alla fine della guerra per sfuggire dalle proprie responsabilità e rifarsi una vita nell’Argentina di Perón.

Il padrone di casa, Willem Sassen, che ha convinto Eichmann a raccontare «la propria versione» davanti a un magnetofono, con l’idea di poterne trarre un possibile best-seller, è un uomo di mondo, un collaborazionista olandese che ha fatto carriera come giornalista embedded nelle SS durante la guerra e che ora si mantiene vendendo storie a Life; in seguito farà anche da consigliere al dittatore cileno Augusto Pinochet.

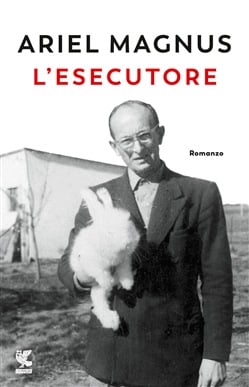

È LA BUENOS AIRES nazista degli anni Cinquanta che racconta Ariel Magnus, in L’esecutore (Guanda, pp. 252, euro 18, traduzione di Pino Cacucci), il romanzo che descrive la figura di Adolf Eichmann alla luce del contesto nel quale visse durante la sua fuga oltre Oceano, prima della cattura da parte del Mossad nel 1960 e il suo trasferimento in Israele per essere processato.

Lo scrittore e giornalista argentino, nipote di una sopravvissuta alla Shoah, ripercorre in questo libro prezioso i luoghi e l’atmosfera nella quale Eichmann e suoi sodali ricostruirono le proprie vite fantasticando di un Quarto Reich. Con un risultato che va oltre l’inedita esplorazione storica e il riuscito esperimento narrativo: quello di restituire il profilo di Eichmann alla sua reale consistenza.

In particolare, il lavoro di Magnus, ispirato a quello della storica tedesca Bettina Stangneth (La verità del male, Luiss, 2017) che ha analizzato l’intera traiettoria del criminale nazista tra il 1945 e il 1960 e tutta la documentazione relativa, a partire dalle trascrizioni dei «dialoghi» con Sassen, capovolge l’immagine di grigio burocrate dell’orrore che dell’uomo diede Hannah Arendt durante il processo in Israele nel suo celebre La banalità del male. Per la filosofa, interessata a confutare le rappresentazioni del nazismo come «mostruosità» e a stabilire al contempo, attraverso il percorso di Eichmann una sorta di paradigma di ciò che i totalitarismi possono fare degli individui, trasformando il nostro vicino di casa in uno zelante omicida di massa, l’uomo «era semplicemente senza idee».

DANDO VOCE ad Eichmann prima di Gerusalemme, Ariel Magnus indica invece con quanta determinazione, pur se in fuga e temendo di essere identificato, sia lui che molti altri criminali del Terzo Reich continuarono ad essere prima di tutto dei nazisti convinti: il prodotto di un’ideologia di morte che si era fatta Stato e aveva formato milioni di individui nell’odio e nella volontà di eliminare i propri nemici. Anche per questo si tratta di un ritratto di Eichmann che non cessa di interrogare il presente.