Famoso per la sua esplorazione di media diversi, dalla pittura a olio e acrilico a installazioni con legno e patate, da docufilm a fotocopie deformate, da fotografie colorate a diapositive seriali, Sigmar Polke è particolarmente amato dalla Tate Modern di Londra, che gli aveva già dedicato una personale nel 2003 ([/V_INIZIO]History of Everything) e gli dedica ora, a quattro anni dalla morte, un’affascinante retrospettiva: Alibis Sigmar Polke, 1963-2010, fino all’8 febbraio 2015, già al MOMA di New York e poi al Museum Ludwig di Colonia in Germania (catalogo a cura di Kathy Halbreich con Mark Godfrey, Lanka Tattersall e Magnus Schaefer, Tate Publishing, pp. 320, 545 illustrazioni a colori, solo hardback, sterline 60,00). Allora si trattava di mettere in rilievo lo sperimentalismo di un artista che veniva presentato in profondo contatto col suo tempo, critico tanto dell’imperialismo americano quanto dell’ipocrisia britannica, con i suoi Machine Paintings raffiguranti la caccia ai Talebani, prodotti al computer, fotografati e trasferiti su stoffa, o le enormi tele dedicate a colonie di nudisti che scorrazzano nella campagna inglese. Ora si tratta invece di musealizzare un artista che viene presentato come estraneo a ogni ortodossia, eclettico, eslege, antiautoritario e impuro: come si può esporre in ordine cronologico e con fili interpretativi chi era interessato solo alla corruzione, alla stratificazione, all’errore, al veleno e alla trasformazione, come si legge nella presentazione della mostra? Se all’altezza della mostra precedente Polke, al tempo sessantaduenne, poteva ancora intervenire a scompigliare l’esposizione, portando nuove opere e cambiando la struttura espositiva, ora tocca solo a noi vagare per le sale perché l’ordine sia continuamente rotto e polverizzato in frantumi.

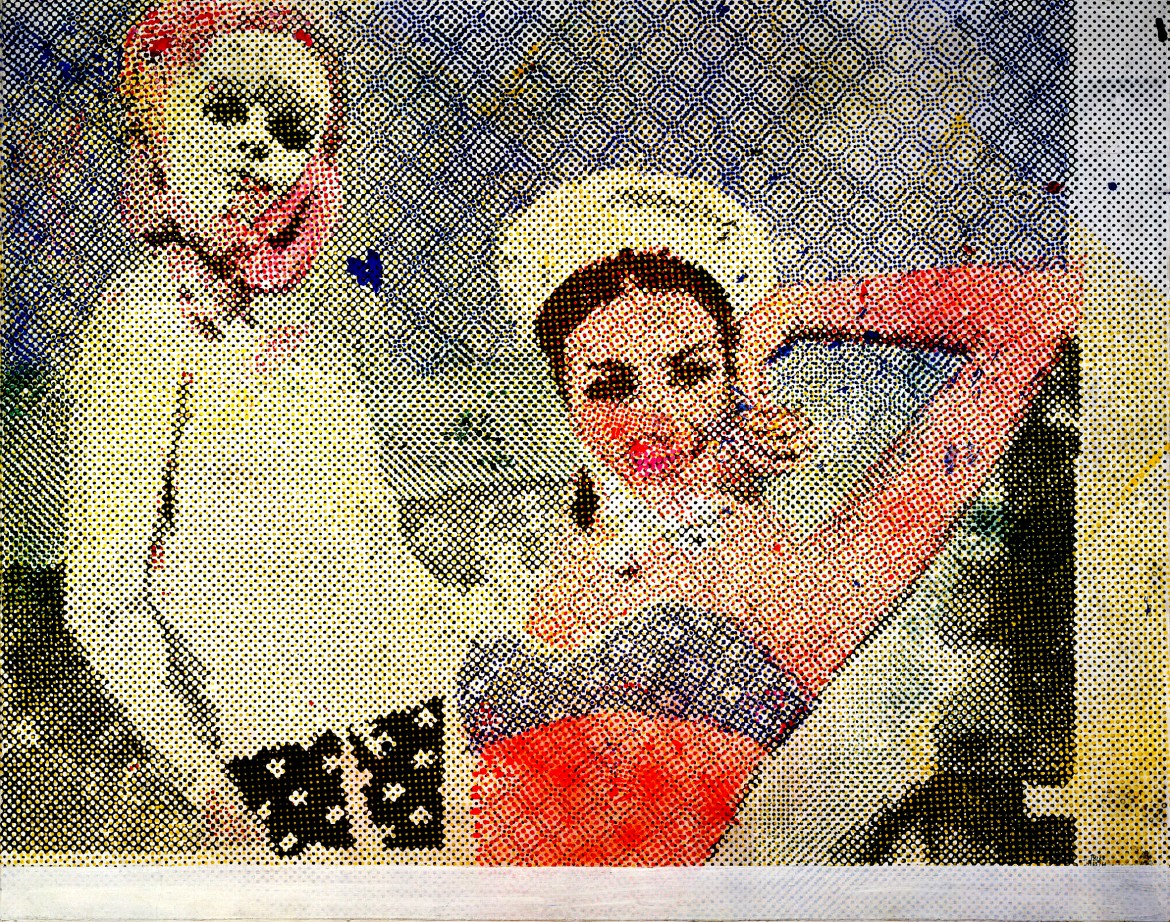

Piuttosto schematica è infatti la pretesa di ridurre ad antagonista chi si proponeva costitutivamente come ambiguo, come se la tela famosa del 1991, Die Dinge sehen wie sie sind (Le cose viste come sono), con la scritta ritagliata da un titolo di giornale posta alla rovescia e per metà coperta da tessuto semitrasparente, possa essere un manifesto riassuntivo che invita a spostare il punto di vista e andare al di là della percezione. Artista non disgiuntivo («o/o», either-or), ma piuttosto inclusivo («sia/sia ed anche forse», both-and-maybe), come lo definisce la Halbreich, allievo di Gerhard Hoehme e Joseph Beuys a Düsseldorf negli anni sessanta, Polke fu ‘compagno di scuola’ di Richter, Kuttner e Lueg, con cui diede vita al Capitalist Realism, che programmaticamente si opponeva tanto al realismo socialista quanto alla pop art: l’obiettivo era infatti semplicemente aderire allo stile di vita borghese per consentire alla classe media di una Germania ancora martoriata dal senso di colpa di rispecchiarsi e accettarsi (come nelle bellissime sequenze, tutte triadiche, di camicie, calzini e wafer che produceva tra il 1963 e ’64). Già allora insomma l’apparente disengagement era profondamente politico, perché a Polke interessava mettere in questione ciò che era dato per scontato (come l’impegno del realismo e il disimpegno del pop): il discorso era però tutto interno al piano della resa formale, perché gli elementi pop, quotidianità e serialità, erano trattati in maniera ‘povera’, senza colori brillanti ed effetti speciali. Riguardare al noto attraverso uno sguardo altro era l’obiettivo, fin da allora, come nella bellissima Frau im Spiegel (Donna allo specchio) del 1966, dove l’immagine è proposta in negativo, contorno bianco su fondo nero, col volto girato, in acrilico su stoffa a macchia di leopardo, per sovvertire ogni convenzione legata alla frontalità ed esclusività dello specchio. Altro che raddoppiare, qui la riflessione è rifiutata e lo sfondo materiale dà il senso, che fa uscire la rappresentazione da sé anziché catturarvi lo spettatore dentro.

Non esitava, perciò, Polke, a proporre una mostra dal titolo Moderne Kunst (Arte moderna, 1968), che si presentava come un attacco deciso contro ogni astrattismo (concettuale, espressionistico o biomorfo): nella tela eponima si assiste alla dissoluzione della rappresentazione geometrica e simbolica, sporcata con uno schizzo di vernice indaco sulle sue forme calibratamente composte e deliberatamente significanti. Così facendo, però, Polke s’inscriveva automaticamente nello stesso universo che dissacrava, con quel meccanismo di aggredire per appartenere tipico di tutte le avanguardie: nulla di male, alla condizione di riconoscerlo, soprattutto se l’operazione produce fantastiche Handlinien (Linee della mano), che sembrano sfidare, nella loro riproduzione delle linee della mano dell’artista sulla stoffa, l’accumulazione gestuale dell’Action Painting. Non è la mano dell’artista a creare l’opera, ma l’opera contiene la sua mano, con un’outrance concettuale estrema da parte di chi si proponeva come anti-mainstream. Eppure, appartenendo nel dissenso e dissentendo per appartenere, Polke continuava la carica politica di contestazione di tutti gli stereotipi di quella cultura degli anni sessanta che nell’esibito anelito verso il nuovo nascondeva nuove omologazioni e nuove censure, come quando costruiva il suo occhiolino a Mondrian inserendo una svastica tra i riquadri a puntini (Konstruktivistisch).

In effetti ciò che manca alla mostra è proprio il contesto storico e culturale. Troppo convenzionali, quindi, le categorie messe in gioco, come se opposizione all’esistente, anticonformismo e fuoriuscita debbano essere ancora le parole d’ordine. La forza di Polke sta invece proprio nell’ambiguità costitutiva delle sue operazioni, che sono sempre, allo stesso tempo, anti- e con-formiste: esibendosi in prima persona come astronauta, nuova costellazione e polvere di droga (Polke als Astronaut, Sternhimmeltuch e Polke als Droge – Pulverisierter Polke im Glasröhrchen, tutti del 1968), da un lato irrideva alle mitologie contemporanee della genialità dell’artista, ma dall’altro costruiva il mito di se stesso come diverso, anticonvenzionale e perciò geniale. Questo carattere borderline, antagonista e bisognoso di riconoscimento, contestatore perché è in realtà quello il linguaggio egemone, si esalta nelle tele di enormi dimensioni dedicate alla maledizione dell’artista (Paganini, 1981) e alla forza della terra (The Spirits that lend Strength are Invisible, 1988), dove l’immaginario allucinato e caotico – da un lato, con la figura del diavolo che suona il violino che appare in sogno al musicista, e la superficie liscia e monotona, dall’altro lato, con l’uso di materiali autoctoni – concorrono entrambi a evocare un irrazionale che l’artista aveva sperimentato in persona nell’età della droga, quegli anni settanta che lo videro campione di viaggi mistici e visionari. Proprio allora, però, Polke è tutt’altro che self-centred, perché a quella stagione risalgono due gigantesche tele di stoffa dedicate a Mao e ad Alice nel paese delle meraviglie, ripetizione ossessiva di immagini contemporanee, da titoli di giornali a sequenze stilizzate di figurine calcistiche, vera critica alle omologazioni di tutti i tipi, riproduzione e denuncia di un modo di leggere il mondo ormai prigioniero di se stesso. Il burocrate senza volto che con una fionda s’interroga sulla morte in prigione di Baader e Raspe, i due leader della banda Baader-Meinhof morti dopo il processo nel 1977, la manifestazione per una Svizzera rossa contro le due Superpotenze (spray su collage di giornali su tela) e la gouache che ridisegna un fumetto che rappresentava un supermercato americano popolato di Superman confermano la vocazione alla critica politica di un artista per cui la sperimentazione non è né camaleontismo né cannibalismo, ma funzione espressiva e comunicativa, perché lo shock visivo sia sempre anche intellettuale.

Se il maiale-poliziotto (Polizeischwein) esposto alla Biennale di Venezia nel 1986, dots in bianco e nero, è ancora critica al potere dal volto invisibile e dalla meccanicità supina (e suina), la comparsa della folla come depositaria di un irrazionale spaventoso e pauroso insieme in Furcht. Schwarzer Mann (Paura. L’uomo nero) del 1997 rivela un bisogno di superare la denuncia con l’esplorazione dei meccanismi di identificazione collettiva. Non più il funzionamento del potere, ma gli effetti che produce: perciò l’ultimo dipinto (Der Illusionist, 2007) è una tela a due strati, di cui il primo raffigura un mago con una donna bendata, su fondo trasparente, mentre il secondo riproduce un’antica incisione con tre spadaccini, a indicare quella percezione bisistemica che c’impedisce di vedere la realtà se non a partire dalle categorie, anche solo visive, con cui la leggiamo. Provocazione estetica e discorso politico procedono di pari passo, perché la bellezza della mostra è l’opera di Polke, al di là di ogni inutile tentativo di celebrazione e incasellamento.