In un articolo apparso su Internazionale nel settembre 2016, Daniele Cassandro commentava la deriva tettonica del pop dai territori del «costume» a quelli della «classicità». «Quella che per cinquant’anni è stata la cultura giovanile» affermava l’autore, «ora si sta trasformando in un serbatoio infinito di materiale musealizzabile». Altre zolle della cultura pop, nel frattempo, hanno intrapreso la medesima rotta. Più si allontanano all’orizzonte del nostro immaginario collettivo, più netti ne appaiono i confini. Di volta in volta si assestano su latitudini estetiche diverse, ma mai al riparo dalla feticizzazione prodotta da quell’effetto museo al centro del dibattito critico da oltre un decennio. Uno strano gioco di legittimazioni. La cultura di massa, reclamando il riconoscimento ufficiale, si fa breccia tra le mura del museo il quale, a sua volta, rivendica il monopolio dell’autorità legittimante. Si apre al mondo esterno, ne accetta i segni ma allo stesso tempo li oblitera, finendo per fare di se stesso l’oggetto dell’esibizione.

UNA TALE IMPRESSIONE aleggia anche su Come as you are. Kurt Cobain and the Grunge Revolution, mostra riaperta il 2 luglio a Palazzo Medici Riccardi, dove sarà in scena fino al 18 ottobre. Qual è il suo oggetto, e quale il suo senso? I livelli di lettura sono molteplici. In superficie, gli oggetti, una ottantina di fotografie articolate per autori. Da un lato le immagini di Charles Peterson, fotografo ufficiale della Sub Pop Records, sulla nascita dei Nirvana e della scena grunge di Seattle. Flash che fendono la monocromia, ritagliando in rilievo i personaggi. Dall’altro i ritratti di Michael Lavine, apprezzato fotografo pubblicitario che immortala la band con pronunciata saturazione, in quattro diverse stagioni. Dai giorni degli esordi — con Chad Channing predecessore di Dave Grohl — fino al successo planetario, detonatore del tragico malessere di Kurt.

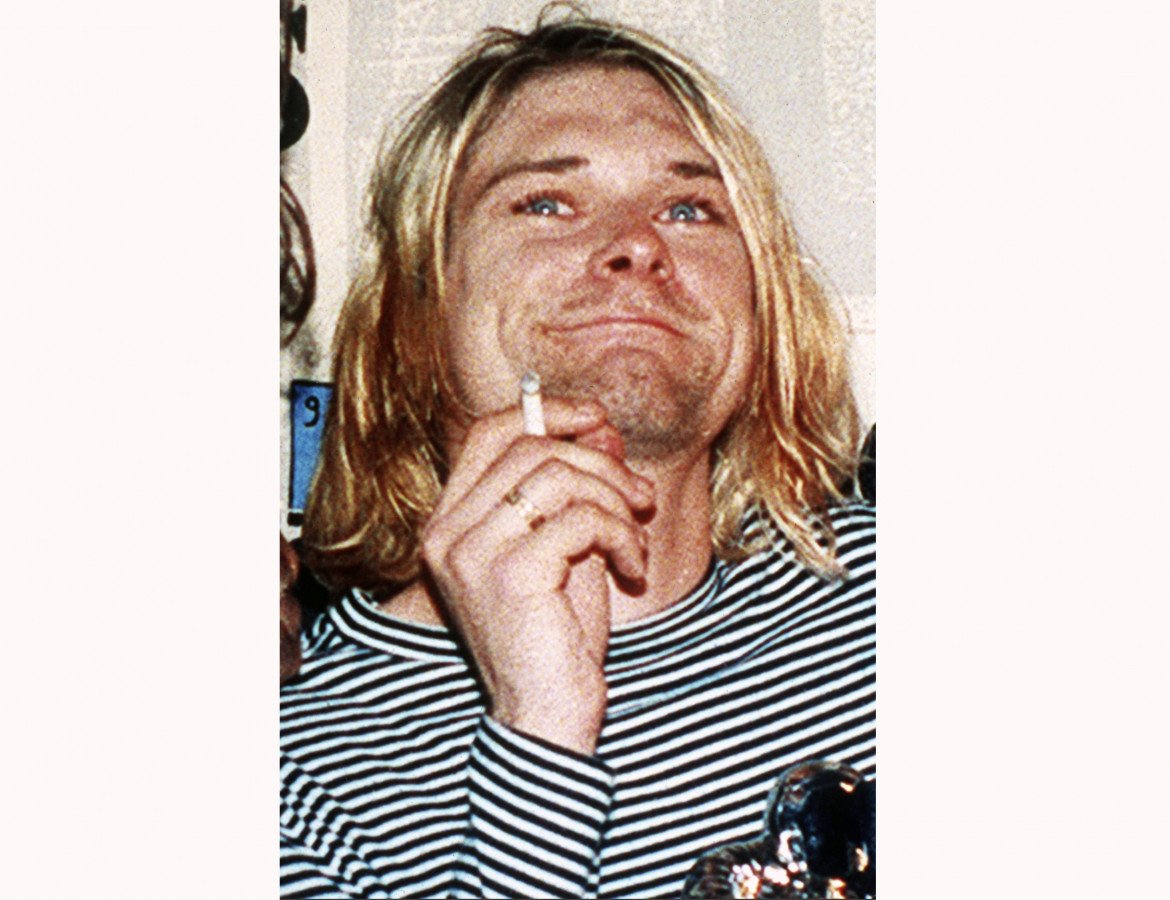

SU DI LUI si concentra l’obiettivo, tracciando un ciclo iconografico della sua metamorfosi. Dal sorriso radioso dei primi scatti alla sedia a rotelle del Reading Festival — agosto 1992 — fino agli occhi spenti che già guardano nella voragine interiore in fondo alla quale Cobain precipiterà quel 5 aprile del 1994. È lui il soggetto-oggetto della mostra, si vorrebbe affermare senza tema di smentita. Ma guardando oltre, si realizza come al centro della scena vi sia la mostra stessa, figlia di una linea curatoriale da cui scaturiscono sentimenti contrastanti. Il percorso espositivo — afferma Vittoria Mainoldi, curatrice per ONO Arte Contemporanea — «compenetra perfettamente i bianconeri di Peterson con i colori pop di Lavine», seguendo la cronologia della band, «per concludersi con una sezione dedicata ad altri gruppi che hanno popolato la scena musicale grunge». Una sezione, quest’ultima, che sa più di maldestra appendice, con sparuti scatti di Pearl Jam, Mudhoney, Soundgarden, Holes. Anche per l’aspetto curatoriale, il senso non va rintracciato nei soli oggetti ma in tutti i codici comunicativi che ne declinano l’esposizione.

DALLE LUCI al percorso vettoriale imposto ai visitatori, con una prossemica espositiva che risente del distanziamento obbligatorio. Dalla musica, sempre presente, alle monolitiche didascalie. Colpisce, anzi sconcerta, una delle ultime: «Mentre Kurt punta il fucile verso se stesso per farla finita, altri punteranno le armi verso i propri coetanei: è il caso della strage alla Columbine High School nel Colorado, dove nel 1999 muoiono dodici studenti e un insegnante». Difficile accettare il nesso. Ancor di più tollerare il maglioncino appeso nell’ultima stanza accanto a una sedia, con l’invito a fotografarsi come il Cobain in locandina. Eccolo, il feticcio, ben nascosto fino a quel punto.

Infine, ultimo tassello per la ricostruzione semantica, l’ambiente stesso. Palazzo Medici Riccardi porta impressi i segni di codici artistici ben precisi, accogliendo Kurt nello spazio che fu — che è — di Benozzo Gozzoli, Luca Giordano, Filippo Lippi. Il grunge musealizzato e istituzionalizzato nella corte rinascimentale. Ne risulta una visione implicitamente cristologica. Dalle decine di ritratti di Cobain emerge un virtuale polittico, fatto di icone pubbliche e private, epifanie musicali e ritratti di famiglia. Più che le singole immagini, più che la nostalgia, è questa ricostruzione del senso il motivo d’interesse per l’esibizione. Non una wunderkammer, quasi una moderna Passione. Se non fosse per il maglioncino.