Nel 1962 Pierre Lhomme insieme a Chris Marker realizza Le jolie mai un ritratto della Francia all’indomani degli accordi di Evian – firmati a marzo – che avevano sancito la fine della guerra con l’Algeria. Quel maggio, come dice la voce narrante di Yves Montand, è «il primo mese di pace dopo sette anni», dopo una guerra – con cui gli algerini conquistano l’indipendenza dai francesi – che l’informazione ufficiale ha tenuto nascosta e che per anni rimarrà un tabù.

DAVANTI alla macchina da presa e ai microfoni di Lhomme e di Marker i francesi parlano restituendo il sentimento del tempo: la questione algerina che brucia, i sogni di benessere, i disagi che il boom economico nasconde cancellando la povertà che dilaga in molti quartieri. E i cambiamenti sociali, urbanistici, il desiderio diffuso di nuovi privilegi. «È stato allora che un giovane operatore come me ha compreso l’importanza del suono. Non potevo più utilizzare la macchina da presa nella stessa maniera, così ho chiesto a Bonfanti (il fonico Antoine Bonfanti, ndr) delle cuffie per ascoltare cosa stava registrando. Era evidente che l’operatore doveva essere tutto orecchie e il fonico tutt’occhi…» diceva Lhomme a proposito di quel film.

L’immagine e il suono vengono dunque registrati nello stesso momento raccogliendo la scommessa del «cinéma verité» che Jean Rouch e Edgar Morin avevano lanciato nel 1961 girando nelle strade di Parigi Chronique d’un été: una trasformazione della tecnica e dei modi di produzione che cambierà la forma dei film a venire. Lui ontinuerà in questa ricerca per tutta la sua lunga carriera muovendosi tra un cinema radicale, leggero, di improvvisazione e uno d’autore più «tradizionalmente» costruito.

Pierre Lhomme è morto a Arles qualche giorno fa, è stato uno dei grandi direttori della fotografia del cinema moderno nella generazione che aveva iniziato a lavorare – appunto – in un momento di grandi cambiamenti della pratica cinematografica. Nato nel 1930 a Boulogne-Billancourt, si era iscritto all’inizio degli anni Cinquanta alla Scuola Louis-Lumière.

Nel ’58 arriva sul set di Un américain, cortometraggio di Alain Cavalier dove lavorano come assistente alla regia Maurice Pialat, e come produttore Claude Chabrol che sta per realizzare Le Beau Serge. L’anno successivo Lhomme firma la fotografia di Le Signe du Lion, lungometraggio di esordio di Eric Rohmer e da allora comincia a collaborare con quel cinema francese alla ricerca di nuove forme. Ritrova Cavalier per Combat dans l’île (1962), Mise à sac (1967), La Chamade (1968), E insieme a Marker realizza anche A bientôt j’espère (1967), un documentario sullo sciopero degli operai di una industria tessile a la Rhodiacéta di Besançon – che sarà all’origine del l’esperienza militante e artistica del gruppo Medvedkine – nel quale le rivendicazioni sul lavoro si mescolano a quelle sulla vita.

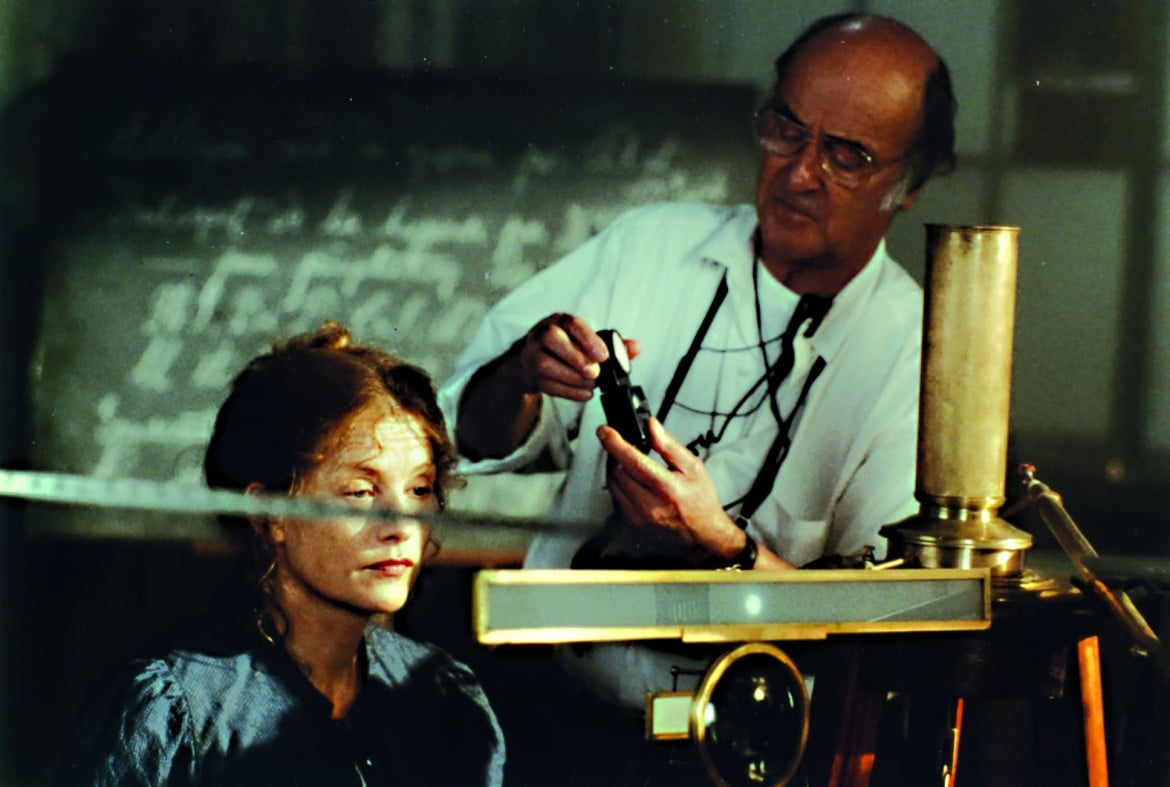

QUALCHE anno dopo, finita l’esperienza del Maggio 68, Lhomme cerca sfide tecniche e di stile che spesso i budget limitati rendono ancora più radicali. Eccolo insieme a Robert Bresson per Le quattro notti di un sognatore (1971) decimo film del regista che Lhomme caratterizza con le sfumature di luce nei contrasti notturni. E poi con Jean Eustache per La Maman et la Putain (1973), lavoro sul tempo, la durata, l’improvvisazione, il controllo dettagliato del testo e della messinscena. Di Eustache illuminerà anche Une sale histoire (1977), e per Marguerite Duras Aurelia Steiner (1979).

In parallelo lavora appunto per un cinema più “popolare”, da Jean-Pierre Melville (L’armata degli eroi, 1970) a Claude Berri (Sex-shop, 1972), da Quartet (1981) di James Ivory, a Camille Claudel (1988) di Bruno Nuytten. Collabora a lungo con Jean-Paul Rappeneau, che ritrova in quattro film, tra cui Il mio uomo è un selvaggio (1975) e Cyrano de Bergerac (1990).